2017年度のメディア黒書・アクセスランキング

2017年度のメディア黒書・アクセスランキング

1位:危険が指摘され始めたLED照明(ブルーライト)による人体影響、理学博士・渡邉建氏インタビュー①

2位: 岩田明子記者の会長賞受賞にみるNHKジャーナリズムの没落、TBSとテレビ朝日も弱体化、背景に自粛と安倍政権への配慮か?

豊田真由子議員が不起訴に、検察の裁量で起訴・不起訴が分岐する時代に

暴行事件で元秘書から刑事告訴されていた豊田真由子(元衆院議員)氏が不起訴になったことが分かった。27日付けの埼玉新聞などが報じている。

「この禿げ!」と暴言を吐くなど豊田氏の常識を逸した言動は、『週刊新潮』のスクープで明らかになった。豊田氏は自民党を離党、先の衆院選では無所属から立候補して最下位で落選していた。

その後、被害者の男性が刑事告訴に踏み切った。

このケースでは、不起訴の理由が不明で、何を基準に検察が起訴・不起訴を決めたのか、今後、司法の公平性という観点から、疑問の声が広がりそうだ。

進む国家公務員の腐敗、会計検査院が黒薮の「審査要求」を却下、疑惑だらけの博報堂と内閣府のPR業務をめぐる取り引き

筆者が会計検査院に対して申し立てた審査請求が、12月25日に却下された。この審査請求は、今年の5月8日に申し立てたもので、内閣府と大手広告代理店・博報堂との間の不透明な取り引きの調査を求めたものである。

両者の取り引きの不可解な実態は、メディア黒書で紹介してきたとおりである。たとえば内閣府から博報堂へ宛てたPR業務の発注が、見積書を発行することなく内閣府の裁量ひとつで、自由に出来る体制になっていた事実である。この方法で、約20億円の発注が行われていた。情報公開請求により関連する書面を入手したが、その大半は黒塗りで、詳細は分からない。

また、博報堂が発行した請求書の書式が、博報堂が使う正規のものではなく、おそらくはエクセルで作成されていた事実である。その請求書には、インボイスナンバーが付番されていない。これは会計監査とシステム監査を受けていない可能性を示唆する。当然、裏金づくりの疑惑もある。

博報堂事件の詳細については、次のリンクを参考にしてほしい。

知らないうちに大量に食べている遺伝子組み換え食品、癌が急増した要因か?

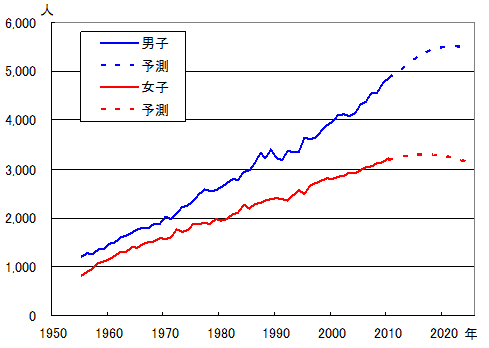

東京都健康安全センターが公表している「日本における全がんと白血病による死亡の歴史的状況と今後の動向予測」(左図)によると、癌による死亡が右肩あがりに増えている。その背景には、医療技術の進歩で癌の診断が精密度を増し、統計上でその数値が高くなるという事情があるにしろ、それとは別に癌の発症ケースそのものが増えているという側面もあるようだ。生活環境の変化が癌の発症率を高めているのだ。

筆者は癌が急増している背景のひとつに、スマホの普及など電磁波の利用が日常生活の中に入り込んできたことを繰り返し指摘してきたが、このところ化学物質による汚染にも同じぐらい注目している。われわれの生活環境が、化学物質で汚染され、しかもその汚染のかたちが、連鎖反応により静止することなく常に変化していることは否定しようがない。

米国のケミカル・アブストラクト・サービス(CAS)が登録する新しい化学物質の数は、1日に優に1万件を超える。こうした状況の下では、複数の化学物質の連鎖で何らかの新しい現象が起きているはずだ。しかし、それがどのようなもので、どのような人体影響を及ぼすかをすべて究明するのは不可能だ。

2017年12月26日 (火曜日)

経済誌『財界にいがた』が志岐武彦氏の手記を掲載、森裕子議員を不起訴しにした検察を批判、永田町に広がるマネーロンダリングとモラルの低下と

検察を批判する手記を、経済誌『財界にいがた』が掲載している。タイトルは、「不正税還付の森裕子議員を不起訴にした新潟地検の良識を問う」。執筆者は、告発者の志岐武彦氏である。

繰り返し述べてきたように、志岐氏とわたしは、森裕子議員が不正な方法で税の還付を受けたとして、2件のケースを新潟地検へ告発した。これを受けて新潟地検は、2016年10月と2017年1月に、それぞれ2つのケースに対する筆者らの刑事告発を受理して捜査していた。しかし、12月8日に不起訴の決定を下したのだ。志岐氏の手記は、これを受けたものである。

この事件を理解するためには、あらかじめ「還付金制度」とは何かを説明しておかなければならない。これは有権者が議員の政党支部などに寄付をした場合、税務署で所定の手続をすれば、寄付額の30%を還付してもらえる制度である。政治資金の支出を促すために設けられた制度である。

新聞配達網が危機的状況、販売店主が配達・集金、月収5万円、新しい同業組合の結成を早急に

そろそろ新聞社の倒産もありうるのではないかという予感がする。すでに経営が破綻している販売店が急増しているからだ。新聞社の系統によっては、搬入される新聞の半分近くが「押し紙」になっている店も少なくない。

わたしが初めて「押し紙」5割の情報を得たのは、確か2002年だったから、それから15年ほどが経過している。15年前は、ガセネタだと思って、取材しなかった。その後、「押し紙」が4割にも5割にもなっている実態を、現場で次々と確認して認識を改めたのである。

最近は、「押し紙」が5割になっていると聞いても驚かない。

自由人権協会代表理事の喜田村弁護士らが起こした2件目の裁判、「窃盗」という表現をめぐる攻防③

喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)らが、催告書の名義を「江崎」に偽って著作権裁判を起こしたのは、2008年2月25日だった。その2週間後の3月11日に、喜田村氏らは黒薮に対して2件目の裁判を起こした。メディア黒書の記事が読売と江崎氏ら3人の読売社員の名誉を毀損したとして、2200万円を請求してきたのである。このなかには喜田村氏が受け取る予定の弁護士費用200万円が含まれていた。

訴因は、メディア黒書の記事だった。この年の3月1日に、読売の江崎氏らは、久留米市のYC久留米文化センター前店を、事前の連絡もなく訪店して、対応にでた店主に対し同店との取引中止を宣告した。強制改廃である。その直後に、読売ISの社員が店内にあった折込広告(翌日に配布予定だった)を搬出した。

久留米の別の店主から連絡を受けたわたしは、メディア黒書で速報記事を流した。その記事の中で、折込広告の搬出を「窃盗」と表現した。

喜田村弁護士に対する懲戒請求、第2東京弁護士会の秋山清人弁護士が書いた議決書の誤り②

■ 本稿の前編

喜田村洋一弁護士(自由人権協会)らが起こした黒薮に対する著作権裁判は、すでに述べたように、検証対象になった催告書に著作物性があるかどうかという著作権裁判の肝心な判断以前に、喜田村氏らが催告書の名義を偽って提訴していたとの判断に基づいて、棄却された。

念のために、喜田村氏らが著作物だと主張した文書と、それを削除するように求めた催告書を再掲載しておこう。2つの文書を並べるといかにデタラメかが判然とする。

【喜田村氏らが著作物だと主張した回答書】

前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。

2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。当社販売局として、通常の訪店です。

【メディア黒書から回答書を削除するように求めた催告書】

冠省 貴殿が主宰するサイト「新聞販売黒書」に2007年12月21日付けでアップされた「読売がYC広川の訪店を再開」と題する記事には、真村氏の代理人である江上武幸弁護士に対する私の回答書の本文が全文掲載されています。

しかし、上記の回答書は特定の個人に宛てたものであり、未公表の著作物ですので、これを公表する権利は、著作者である私が専有しています(著作権法18条1項)。 貴殿が、この回答書を上記サイトにアップしてその内容を公表したことは、私が上記回答書について有する公表権を侵害する行為であり、民事上も刑事上も違法な行為です。

そして、このような違法行為に対して、著作権者である私は、差止請求権を有しています(同法112条1項)ので、貴殿に対し、本書面到達日3日以内に上記記事から私の回答を削除するように催告します。

貴殿がこの催告に従わない場合は、相応の法的手段を採ることとなりますので、この旨を付言します。

なお、誤解を避けるためにあえて念を押しておくが、喜田村氏らが著作権裁判で削除を求めたのは、後者、つまり催告書の方である。催告書が読売・江崎法務室長の著作物であるから、著作者人格権に基ずいて、メディア黒書から削除するように求めたのである。しかし、東京地裁は著作物性の判断をする以前の問題として、喜田村氏らが催告書の名義を「江崎」と偽って、提訴していたとして、訴えを退けたのである。そもそも訴権などなかったのだ。

ただ、東京地裁は、参考までに、催告書に著作物性があるか否かの判断を示している。そして著作物性はないと判断した。

喜田村洋一弁護士らによる著作権裁判提起から10年、問題文書の名義を偽って黒薮を提訴、日弁連はおとがめなし①

10年前の2007年12月21日、わたしはメディア黒書(当時は新聞販売黒書)に、一通の催告書を掲載した。読売(西部本社)の江崎徹志法務室長から、わたしに宛てた催告書である。

この催告書は「江崎」の名前で作成されているが、後になって、実は喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)が作成していた高い可能性が、東京地裁と知財高裁で認定される。つまり名義を偽った文書だったのである。それがどのような意味を持つのかを説明する前に、まず、事件の全体像を紹介しておこう。

新聞販売店の間に広がる公取委に対する不信感、怒りが沸騰、「公務員としての職務を果たせ」

新聞販売店の関係者の間で公正取引委員会に対する不信感が高まっている。関係者の話によると、これまで相当数の店主が公取委(公正取引委員会)に「押し紙」に関する証拠を提出しているようだ。しかし、公取委は対策に乗りださない。1997年に北國新聞に対して、「押し紙」の排除勧告を発令したケースを除いて、公取委が本気で「押し紙」問題と対峙したという話を聞いたことがない。

店主らの証言をもとにいろいろと、その原因を探ってみると、どうやら新聞社が販売店にノルマとして、不要な新聞の買い取りを強制した事実が見あたらないから、たとえ残紙があっても、それは「押し紙」ではないという論理を採用している事情があるようだ。

この論法は、読売には「押し紙」が一部たりとも存在しないと主張してきた喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)らの解釈と共通している。裁判所も喜田村弁護士らの論法を鵜呑みにして、そういう判断をしてきたので、それが正当な論理として、幅をきかせ、ついには定着してしまったといえよう。極めて、その可能性が高い。

しかし、最近になって江上武幸弁護士らが、佐賀新聞を被告とする「押し紙」裁判の中で、従来のこの解釈の誤りを指摘している。結論を先に言えば、「実配部数+予備紙」(これが注文部数)を超えた部数は、若干の例外を除いてすべて「押し紙」であるという見解だ。

この理論は公取委の新聞の商取引に関する見解を歴史的にさかのぼって検証すれば明らかになるだけではなく、岐阜新聞を被告とする「押し紙」裁判の名古屋高裁判決(2003年)の中でも、採用されている。この裁判では、原告の販売店が敗訴したが、裁判所は、「押し紙」の定義について、公取委の見解を歴史的にみれば極めて当たり前の、それでいて斬新で示唆に富む新見解を示しているのである。

DHC吉田会長によるスラップの認定を求める裁判が始まる、澤藤統一郎弁護士が提訴

「スラップ」とは、広義の恫喝裁判である。厳密な定義は、さしあたりスラップ情報センターが公にしている次の定義が参考になりそうだ。

『Strategic Lawsuit Against Public Participation』の略語。頭文字を取って『スラップ』と言います。公の場で発言したり、訴訟を起こしたり、あるいは政府・自治体の対応を求めて行動を起こした権力を持たない比較弱者に対して、企業や政府など比較優者が恫喝、発言封じ、場合によってはいじめることだけを目的に起こす加罰的あるいは報復的な訴訟。

日本の司法界には、スラップの概念はないが、それに比較的類似したものとして訴権の濫用がある。が、訴権の濫用は、過去に3ケースしか認められたことがない。日本では、憲法が保障する提訴権の方を優先するからだ。

12月15日、東京地裁でスラップの認定を求めるある訴訟が始まった。訴えを起こしたのは、澤藤統一郎弁護士である。訴えられたのは、大手化粧品メーカ・DHCと、同社の吉田嘉明会長である。

自動運転の開発に隠された大問題、使用されるセンサーが道路沿線の住民に、電磁波による健康被害を誘発するリスク

近い将来に車の自動運転が実現するのではないかと言われている。早ければ、2020年ごろに、遅くても2025年ごろには、ロボットが自家用車を「運転」して、人間を目的地へ運ぶ時代が実現するのではないかと言われている。マスコミも盛んに、自動運転を賞賛し、あたかもテクノロジーがもたらす生活の快適化のような報道を展開している。

が、自動運転に伴い予測される「公害」には全く言及しない。「公害」とは、自動運転車のセンサーから発せられる電磁波による人体影響である。とりわけ幹線道路の沿線住民は、原因を自覚しないまま、深刻な健康被害を受ける可能性が高い。

販売店が毎日新聞社に「王手」、「押し紙」裁判で録音が立証する「押し紙」7割の証拠

莫大な量の「押し紙」が毎日、全国の新聞販売店で発生していることは、いまや周知の事実になっているが、新聞社はこの問題についてどう考えているのだろうか。このほど毎日新聞社の言い分が明らかになった。結論を先にいえば、「押し紙」はしていないという見解である。

メディア黒書で既報したように、現在、毎日新聞社は千葉県内のある販売店から「押し紙」裁判を起こされ係争中だ。東京地裁で裁判記録を閲覧したところ、搬入される新聞の約7割が残紙になっていたことを裏付ける証拠も提出されていた。当然、「押し紙」で販売店が被った損害は、全額賠償されなければならない。

ところがそれを逃れるために、毎日新聞社は実に奇妙な主張を展開しているのだ。2016年10月18日付けの準備書面を引用しておこう。執筆者は、毎日新聞社の代理人・阿部博道弁護士である。