新聞業界の裏面、「立派な入れ墨ですね」

現在では影が薄くなったが、かつて悪質な新聞拡販が横行した時代がある。ビール券や洗剤をエサにして、新聞の購読契約書に捺印させる。拡販員から恫喝されたという話も絶えなかった。新聞拡販は水面下の社会問題として、認識されていた。

新聞販売の世界には、暴力団が根を張っているのではないかとの見方もあった新聞販売の世界とならず者のかかわりを調べる最も簡単で効率的な方法は、新聞販売の業界団体が温泉地で開催する総会の日程をあらかじめ把握しておき、当日に現地へ足を運ぶことだ。

総会が終わると、100人とも200人ともつかない新聞人が、宴会の前の時間帯を利用して、一斉に大浴場へ殺到する。その現場に足を運ぶと、必ず湯けむりの中に桜や魚の入れ墨が現れる。写真撮影はできないが、新聞業界の裏側がビジュアルに観察できる。

「立派な入れ墨ですね」

筆者は、新聞社の販売局員がそんなおせじを言うのを聞いたことがある。この話をある雑誌に書いたところ、没にはならなかったが、以後、一切連絡がなくなった。

これがジャーナリズムをうんぬんしている団体が発行する雑誌なのだから、ある意味では驚きに値する。だが、タブーとはそうしたものなのだ。

ジャニー喜多川のパワハラ、報道のタイミングが25年遅れた

ジャニー喜多川の性癖が引き起こしたパワハラにようやくマスコミの光があたった。とはいえ報道のタイミングがあまりにも遅すぎる。この問題は元々、鹿砦社が1990年代に掘り起こしたものである。つまりタイミングが25年ほど遅れているのだ。

本来、ジャーナリズムは同時代を報じるものだ。しかし、日本のマスコミは、少しでも報道のリスクがあれば、安全を確認するまでは絶対に動かない。

統一教会の報道もそうだった。「押し紙」問題に至っては50年前から沈黙を守っている。生物の性別を攪乱する環境ホルモン-化学物質による汚染問題は、今世紀の初頭には熱心に報じていたが、ある時期から報じなくなり、現在はLGBTの問題だけを切り離して個別に報じている。

報道のタイミングを誤ると、社会に警鐘を鳴らす意味がなくなる。

LGBTと『奪われし未来』

このところマスコミが病的にクローズアップしているのがLGBT問題である。LGBTは持って生まれた生物学的な性質だから、差別は許されないし、差別する意図もないが、次から次へと洪水のようにLGBT問題を突きつけられると、さすがに違和感を感じる。

差別問題を逆手にとって、異論を唱えるものを法律や警察権力で取り締まる体制を構築する国策が背景にあるのではないかと疑ってしまう。

かつては民族差別の問題を利用して、言論を規制する空気が広がったことがある。また喫煙者に対して「撲滅キャンペーン」を張ることで、やはり管理社会の地固めをしたこともある。これについては、藤井敦子さんの活躍で完全に頓挫したが。

生物の性に生物学的な変化が顕著に現れはじめたのは、遠い昔のことではない。『奪われし未来』は、化学物質の汚染による影響で、性別があいまいになっている鳥類などの事例を紹介して、現代文明に警鐘を鳴らしている。

化学物質や電磁波による生活圏の汚染は、生物学的な観点からはLGBT問題と副次的なかかわりがあり、考察すべきテーマだが、こちらの方にはさっぱり光が当たらない。タブー視して、放置できる問題ではないはずだが。大企業の巨大な権益が背景に絡んでいるからだろう。『奪われし未来』の再読を。

水面下で恐ろしいことが起きている。

50年遅い報道のタイミング、統一教会をめぐるマスコミ報道、「安全」を確認してからみんなでスタート

最近のマスコミによる旧統一教会関連の報道に接して、多くの人々が、「日本でもジャーナリズムは機能している」と感じているのではないだろうか。しかし、わたしはそんなふうには見ていない。大きな問題を孕んでいると思う。それは報道のタイミングの遅れである。

猛毒の化学物質イソシアネート、マスクを使わずに工事、国策による人命軽視と愚策

わたしが住んでいる集合住宅で、建設会社がウレタン樹脂を使った防水工事を実施している。窓を開けるとペンキのような臭いが入ってくる。

ウレタン樹脂には、イソシアネートという猛毒の化合物が入っている。化学物質過敏症を引き起こす化学物質の代表格で、米国では国の諸機関が使用に厳しい条件を付けている。(冒頭の図を参照)。これに対して日本政府は、野放しにしている。何の規制もしていない。

防水工事を見てわたしが驚いたのは、作業員が普通の布マスクしか使っていないことである。本来は毒ガス用のマスクが必要だ。作業員の中には外国人も多数交じっている。布マスクでは、作業員たちは、数年後に確実に病気を発症すると思った。

しかし、企業にすれば、現在の法律の下では、違法行為を働いているわけではない。将来、作業員が廃人になっても、何の責任もない。「労働者の使い捨て」とはこのことである。

ウエブサイトへのアクセス妨害、国際規模で、ITの進化で世論誘導はより簡単になる

わたしは謀略論にはあまり関心がないが、最近、謀略としか考えられない出来事に遭遇した。

このところニカラグア、エルサルバドル、コロンビア、ベネズエラ、ボリビア、チリなどラテンアメリカの左派勢力が強い国々で暴動や武力衝突が多発しているので、その真相を知りたいと思って、現地のメディアにアクセスする機会が増えた。10日ほど前のことだった。集中的にキューバのプレンサ・ラティナ(Prensa Lartna)とベネズエラのテレ・スール(TeleSur)へアクセスを繰り返した。いずれも反米系のメディアで米国・トランプ政権の監視対象になっていることはほぼ間違いない。アクセスを4、5日続けたところ、突然に両方ともアクセスが不能になったのだ。

このうちPrensa Lartnaへアクセスすると「505」という表示が出るようになった。TeleSurの方は、ニュースが更新されたときに届く通知メールが文字化けして届くようになった。ウエブサイトへ直接アクセスすると、画面が表示されるまで、長い時間がかかる。不通の状態は数日で突然解消したが、どう考えても不自然だ。【続きはウェブマガジン】

中村医師殺害の背景に日本の軍事大国化、誤解を受けやすい国際支援

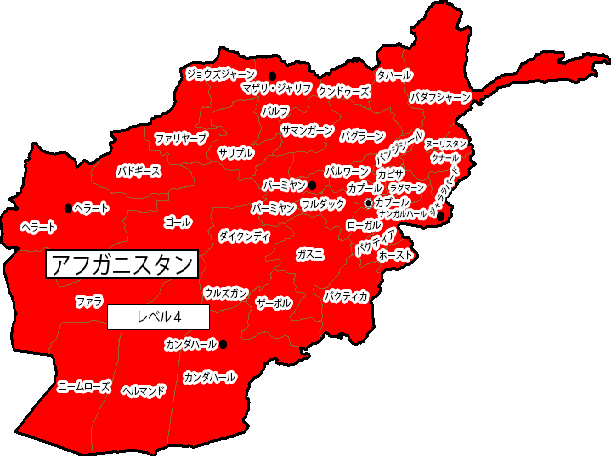

アフガニスタンなどで人道支援に取り組んできたNGO「ペシャワール会」の中村哲医師が、4日、何者かに銃撃されて死亡した。背景に何があるのか、筆者には詳しい事情は分からないが、「外国人」に対する誤った評価がこの悲劇を生んだことは間違いない。

国際支援にはさまざまな形があり、さまざまな団体が支援先の国にスタッフを送り込んでいる。しかし、現地の人々に支援の性質についての正しい情報が伝わっているとは限らない。それが誤解を生んで、テロを誘発させたりする。誤解を生じさせる最大の要因は、多国籍企業と軍隊にほかならない。

NIE( 教育に新聞を)運動では子どもの知力は発達しない

かねてから指摘したいと考えていた教育に関する問題がある。それは日本新聞協会がさかんに推奨しているNIE( 教育に新聞を)運動である。公立学校に新聞を提供して、社会科や国語の教材として使うことで、生徒の学力を伸ばそうという発想に基づいて展開されている試みである。

もっとも、NIEには学力の向上をはかる目的のほかに、新聞を商品としてPRしたいという意図もあるようだが、この点についてはふれない。

新聞を読めば学力が身に付くという理論は、教育に関する新聞記事の視点にも露骨に現れていることが多い。たとえば21日付け朝日新聞の「池上彰さん講演 教育改革を語る」と題する記事である。ジャーナリストの池上氏彰氏が講演で、新聞を学校教育の中で活用する意義を熱く語ったことを紹介している。おそらくNIE運動と連動した記事ではないかと思う。

はたして新聞を読めば、知力は発達するのだろうか?

2019年03月14日 (木曜日)

違和感の極み、首相官邸の真向かいに国会記者会館、マスコミも日本の権力構造の一部

国会記者クラブについて、わたしはとんでもない勘違いをしていた。昨日、フリーランスライターの友人から、国会記者会館の前に来てほしいと言われ、はじめて記者クラブの会館なるものが存在することを知った。これまでわたしは、国会記者クラブは、議事堂内のほんの一角を「占拠」している程度だと思っていた。会館を構えているとは、まさか思わなかった。

内閣府へ何度も足を運んでいる関係で、会館の前を素通りしてきたが、その建物が国会記者会館で記者クラブが「占拠」しているとは思わなかった。「占拠」と書いたのは、会館が国有財産でありながら、記者クラブの所属記者しか出入りが許されていないからだ。

会館の前には、黒塗りのハイヤーがずらりと並んでいる。さすがに新聞社やテレビ局の旗を立てたハイヤーはなかったが、艶のある黒い車体は、庶民感覚から隔離されている。むしろ黒幕の冷たいイメージだ。

興味深く感じたのは、会館の立つ位置である。十字路の角にあって、道路の向こうには、首相官邸、議員会館、そして議事堂がある。この位置関係から察すると、記者クラブも日本の権力構造の一角に組み込まれているということになりそうだ。権力構造の歯車になっている。ずばりジャーナリズムの看板を掲げた政府の広報部にほかならない。【続きはウェブマガジン】

日本国憲法の最大の欠点は天皇をめぐる条項、議会制民主主義の理念と矛盾

改憲論がさかんになってきたこの時期に、改めて日本国憲法を読み直してみると、これまであたりまえの条項のように受けとめていた天皇に関する記述に違和感を感じた。憲法の第一条は、

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

と、なっており、以下、第8条まで天皇に関する記述が並ぶ。一国のあり方を方向づける憲法の劈頭(へきとう)に、天皇に関する条文を配置している憲法は、21世紀の現在、世界的にみても珍しいのではないか。もっとも、わたしは憲法の専門家ではないので、確定的なことはいえないが、日本国憲法の構成には、やはり違和感がある。

たとえばアメリカ合衆国憲法の第一条は次のように、国家のあり方、あるいはずばり議会制民主主義の型を宣言している。

第1 条[連邦議会]

この憲法によって付与されるすべての立法権は、上院と下院で構成される合衆国連邦議会に属する。

鳩山由紀夫の致命的なツィート、議会制民主主義を否定、皇室史観を露呈

元総理大臣の鳩山由紀夫氏が、日本の議会制民主主義を否定するツィートを投稿した。

皇太子殿下の学友小山泰生氏の「新天皇と日本人」に、驚愕的なことが書いてある。天皇は国政への権能がないとされるが、法律が憲法上の瑕疵があると思われたら、法律の署名と交付を拒否できるというのだ。新天皇は当然この本の内容を認めておられると思う。首相の暴走に天皇が歯止めをかけられるのだ。(2019年1月7日 )

フリーランスライターの生活と意見① 生活綴り方と受験の小論文のギャップ

![]() だれにでも公の場ではあまり語りたくない話題があるものだ。わたしにも不特定の人々が読むメディア黒書では、絶対に取りあげない話題がある。もちろん、酒席でも口外することはない。自分には語る資格がないと考えているからだ。しかし、これでは面白い話題を墓場へ持参することになりかねない。

だれにでも公の場ではあまり語りたくない話題があるものだ。わたしにも不特定の人々が読むメディア黒書では、絶対に取りあげない話題がある。もちろん、酒席でも口外することはない。自分には語る資格がないと考えているからだ。しかし、これでは面白い話題を墓場へ持参することになりかねない。

フリーライターになって21年。それ以前も執筆活動をしていたので、わたしは、かなり長期間にわたって売文業を持続してきたことになる。代筆を含めると、100冊ぐらい単行本を書いている。【続きは次ぎのサイト】

電磁波問題を取材しようとしたが・・、室内環境学会の閉鎖的な体質

![]()

室内環境学会という研究者の集まりをご存じだろうか。数ある「学会」のひとつで、文字通り室内の環境に関する研究をしている人々で構成するグループである。電磁波過敏症や化学物質過敏症の研究者の多くがこの学会に属している。

次に示すのがウエブサイトだ。

http://www.siej.org/

◆◆

さて、この室内環境学会が主催するセミナーを取材しようとしたところ、まったく想像しなかったことが起こった。【続きは次のサイト】