2021年05月05日 (水曜日)

携帯電話の基地局設置をめぐる電話会社の姿勢、情報の非公開があたりまえに、口実は「企業秘密」

携帯電話の基地局設置をめぐるトラブルで、電話会社が住民に対して基地局に関する情報を開示しないことが各地で問題になっている。基地局からはマイクロ波(将来的にはミリ波)が放射されるので、周辺住民は、いやおうなしにマイクロ波による人体影響を受ける。

たとえ電磁波が微弱であっても、1日に24時間、365日、延々とマイクロ波のシャワーを浴び続ける。一旦、基地局が設置されると少なくとも10年ぐらいは、移転することがないので、周辺住民は常にマイクロ波に被曝する。

当然、住民としては、少なくとも自分たちが浴びる電磁波に関する情報を詳細に知りたい。そこで電話会社に、基地局に関する情報を開示するように申し入れるが、筆者が取材した限りでは、電話会社は企業秘密を理由に、ほとんど情報開示に応じていない。

企業活動を監視する責任がある自治体も、企業秘密を優先して開示には応じない。電磁波や化学物質には、「闘値」がないことを説明しても、「総務省の規制値を守ってる限り、規制できない」とAIのような回答しか返ってこない。

※ある作用によって生体に反応がおこる場合、反応をおこすのに必要なその作用の最小の強度をいう。(出典:日本大百科全書(ニッポニカ)の解説)

◆◆

次に紹介する書簡は、楽天モバイルと住民の間で交わされたものだ。川崎市で起きた基地局問題のケースである。

楽天モバイルは、2021年4月、Hさん家族が住む賃貸マンションの頭上に基地局を設置した。Hさんは設置に反対したが、楽天は計画を進めた。賃貸マンションなので、オーナーの意向が優先して、工事を完了した。

それでもHさんは、楽天モバイルに対して次のように書面で情報開示を求めた。

携帯電話の基地局についてご質問ですが、現在基地局から電磁波は流れ始めたのでしょうか。

最近、夜にアンテナを確認すると緑色の小さなランプが点灯しているため、すでに操業されたか確認したく存じます。

これに対して、楽天モバイルは次のように回答した。

稼働開始時期の大まかな目安については既にお伝えしております。

しかし、その具体的な日時や稼働の実際についてまでお答えすることは致しかねます。

Hさんが再度情報開示を求めたところ、楽天モバイルは次のように回答した。

基地局の運用状況につきましては、お答え致しかねます。

申し訳ございませんがご認識の程何卒宜しくお願い致します。

◆◆

電話会社は、住民の間に健康被害が発生しても、総務省が責任を取ってくれるという計算があるのではないか。被害を受けた住民のひとりは次のように話している。

「電話会社は、基地局の設置は無線通信網の充実をはかるための社会貢献などと言っていますが、結局はお金儲けですよ。住民に迷惑をかけてまで、電話ビジネスを展開したいということでしょう。少なくとも説明義務ぐらいは果たしてほしいです」

「押し紙」問題・連載⑦、 新聞の収益構造-ビジネスモデル(搾取)のからくり

全文はウェブマガジンで公開しています。公益性が高い記事なので約3分の2を公開します。(■ウェブマガジン)

残紙はだれに被害を及ぼすのかを整理してみよう。まず、残紙の性質が「押し紙」である場合は、「押し売り」の対象となる販売店が被害を受ける。残紙部数に相当する折込媒体が廃棄されるわけだから、広告主も被害を受ける。

もっとも最近は、広告主が水増しの実態を知って、自主的に折込定数を減らす傾向があり、必ずしも残紙部数と同じ部数の折込媒体が廃棄されているとは限らないが、少なくとも第1章で紹介した公共広告に関しては、従来どおり搬入部数と折込定数を一致させる慣行が続いているので、一定数が廃棄される。

残紙が「積み紙」の状態になっている場合は、販売店に損害は生じない。残紙による負担を折込手数料で相殺できるからだ。しかし、余った折込媒体は廃棄されるわけだから、「押し紙」と同様に、「積み紙」でも広告主は被害を受ける。

こんなふうに見ていくと、広告主は残紙がある限り、その性質が「押し紙」であろうが、「積み紙」であろうが、被害を受けることになる。その被害の実態を、シミュレーションにより具体的に検証しようというのがこの本章の目的である。それは同時に新聞の収益構造-ビジネスモデルのからくりを解明することでもある。

◆◆

シミュレーションに採用する資料は、ある元販売店主が2018年にX新聞社に対して起こした「押し紙」裁判の中で、X新聞社が自ら作成し、裁判所に提出したものである。実際の商取引における収益の詳細と、残紙がないと仮定した商取引における収益の詳細を比較したものである。この資料は、はからずも新聞のビジネスモデルのからくりを解析する格好の材料となる。

なぜ、X新聞社がこのような資料を公開したのか、その真意は不明だが、おそらく自分たちは残紙により販売店に損害を与えていないという事を立証したかったのだろう。

◆◆

資料のタイトルは「収益対比表」(■6の1)となっている。この資料の中で、原告の店主が経営していた販売店における新聞の搬入部数、残紙部数、折込定数、それにひも付けされた金銭などが、実際の取り引きの場合と、残紙がない場合の取りきに分類されている。期間は、2012年7月から2016年7月の約4年である。

まず最初に、元店主が販売店を開業した2012年7月の取引を一例として、残紙と折込媒体の水増しの関係を説明しよう。X新聞社が「収益対比表」で公開した基礎データは次の通りである。

搬入部数:1020部

実配部数:491部

残紙部数:529部

折込定数:1050部※

折込手数料の総額:927,150円(総額)、新聞1部あたり883円

新聞卸価格:1772円

販売店に対する請求額:181万円(1772×1020部)

販売店が集金した購読料:145万円

補助金:1万円

※折込定数は端数を切り上げて表示されるので、このケースのように搬入部数が1020部の場合は1050部になる。

まず、この月の折込手数料の総収入は、右のデータが示すとおり約93万円である。(新聞1部あたりに換算すると883円)。もちろんこの数字は、残紙部数とセットになっている折込媒体が生む折込手数料も含んでいる。

一方、元店主が読者から集金した新聞の購読収入は、割引された購読料なども含めて約145万円である。

この販売収入・約145万円と折込手数料・約93万円の合計が、商取引で得た販売店の総収入ということになる。次の計算式である。

93万円+145万円=238万円

この額に加えてさらに、資料「収益対比表」によると、X新聞社は販売店に対して1万円の補助金を支給している。従って、238万円の収入に補助金1万円を加えた239万円が7月の公式の総収入ということになる。

これに対して、X新聞社が新聞の卸代金として販売店に請求した額は181万円だった。総収入239万円から181万円を差し引いた額が販売店の純利益である。次の計算式である。

239万円−181万円=58万円

この58万円から、元店主は店舗の家賃や人件費などを支払っていたわけだから、健全な経営は成り立たなかったのではないか。実際、開業した当初から、元店主とX新聞社は、残紙をめぐるトラブルになった。元店主の保証人になっていた親戚にX新聞社が、未納になった新聞の卸代金の支払いを求める事態も起きた。

◆◆

ここからがシミュレーションになる。次に、同じ部数の残紙がある状態で、折込媒体の受注だけが増えて新聞1部が生み出す折込手数料が2000円になった場合を検討してみよう。(先の例では、新聞1部に付き、883円)。このシミュレーションの目的は、折込媒体の受注量の大小が販売店経営に及ぼす影響の大きさを確認することである。

新聞1部が生み出す折込手数料が2000円になった場合の収入は、次の計算式で導き出せる。

2000円×1050部(折込定数)=210万円

一方、読者から集金できる新聞の購読料収入は、実配部数(購読者数)に変化がないので、約145万円のままである。この購読料収入145万円と折込手数料210万円の合計に補助金1万円を加えた額が、販売店の総収入になる。355万円である。次の計算式だ。

210万円+145万円+1万円=356万円

総収入356万円から、新聞の卸代金請求額(残紙部数を含む)181万円を差し引いた額が販売店の純利益である。次の計算式である。

356万円−181万円=175万円

折込手数料が新聞1部あたり883円の状態では、販売店の純利益が約58万円しかなかったが、2000円(シミュレーションの数値)になると、純利益が約三倍にふくれあがるのだ。その結果、残紙で生じる損害(新聞の卸代金)を折込手数料で相殺できる上に、さらに残紙が利益をもたらす構図になる。つまり折込媒体の需要が高く、折込手数料による収入が、新聞の卸原価を上回れば、残紙は販売店の負担にはならない。「積み紙」の状態になる。

「収益対比表」に示されたX新聞社のケースでは、新聞の卸代金が1部あたり1772円であるから、折込手数料がこの額を超えれば、販売店にとって残紙は負担にならない。残紙による損害は相殺できる。相殺できない場合は、新聞社が補助金を提供して、販売店が赤字にならないように調整する場合もある。

元販売店主らの証言によると、このような構図は、日本経済が好調な時期にはあったという。

◆◆

このようなビジネスモデルの構図を前提に、X新聞社の「収益対比表」を次の2点から検討してみよう。

① 残紙部数が生み出した約4年間における折込手数料の総額(広告主の損害)と金銭の流れ。

② 残紙は約4年間に販売店に損害を与えたか否か。

「収益対比表」によると、2012年7月から2016年7月の約4年間にこの販売店が得た折込手数料の収入実績は、「収益対比表」によると、約3921万円(39,229,400円)だった。この金額は、もちろん残紙部数が生んだ折込手数料も含まれている。

一方、かりに残紙を排除して実配部数での取り引きが行われていたと仮定した場合の折込手数料の総計は、「収益対比表」によると約2018万円(20,176,350円)だった。従って両者の差額が、残紙部数が生んだ約4年分の折込手数料ということになる。次の計算式である。

3921万円(39,229,400円)―2018万円(20,176,350円)=1903万円(19,053,050円)

この1903万円は、広告主らを騙して徴収した金額にほかならない。残紙の中身が「押し紙」であろうが、「積み紙」であろうが、広告主はこれだけの損害を被っているのである。広告主ひとりの被害額は、これほど大きくはならないが、複数の販売店で同じ規模の水増しが行われていれば、広告主の被害は計り知れないものになる。

しかし、この騙し取った1903万円が販売店の利益になったわけではない。その全部が、残紙部数(総計で、11,280部)に相応した新聞の卸代金(約2019万円)の相殺に充てられた。(計算の詳細は、※注1~2を参照。)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※注1:残紙部数の根拠

・約4年間における搬入部数の総合計は、33,692部

・約4年間における残紙を除いた搬入部数の総合計は、22,412部

両者の差異が残紙部数ということになる。次の計算式である。

33,692部−22,412部=11,280部

※注2:残紙で生じた損害額の根拠

・約4年間におけるX新聞社からの新聞の卸代金の請求額は、60,519,958円

・残紙がないと想定した場合の約4年間におけるX新聞社からの新聞の卸代金の請求額は、40,351,513円

両者の差異が、残紙部数に対するX新聞社からの請求ということになる。次の計算式である。

60,519,958円−40,351,513円=20,168,445円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

それでもなお販売店は、残紙による損害の全部を相殺することは出来なかった。この点を計算式によって、確認しておこう。

残紙部数の請求額(20,168,445円)−折込媒体で得た折込手数料(19,053,050円)=1,115,395円

販売店は、約112万円(1,115,395円)の赤字を出している。

ただし、X新聞社が約4年間で254万円の補助金を支給しているので、販売店は最終的には、約142万円(1,424,702円)の黒字を出している。月額にして3万円足らずである。念を押すまでもなく、3万円で販売店経営を維持する人件費などの経費が足りるはずがない。が、それにもかかわらず、X新聞社は、残紙によりこの販売店に損害を与えたことにはならないのである。

それを立証するために、X新聞社は資料「収益対比表」を裁判所へ提出したようだ。裁判所もそれを認め、販売店を敗訴させたのである。

「報道不信の根源を探る」(『マスコミ市民』)を読む、新聞の衰退は記者の職能に問題があるからとする視点の根源的な誤まり

新聞ジャーナリズムが機能しない原因を記者個人の職能不足に矮小化した議論があとを絶たない。新聞社の収益構造の中に、客観的に存在するメディアコントロールの温床を探し当てるのではなく、記者個人を自己変革することで、問題は解決するという安易な論考が後を絶たない。その大半は大学の研究者である。

『マスコミ市民』(5月号)は、「報道不信の根源を探る」と題するインタビューを掲載している。記者の職能不足を指摘した内容だ。インタビューに答えているのは、法政大学の上西充子教授である。リードの部分は、次のようになっている。

「野党は反発」「政府はかわした」「決定打を欠いた」「安全運転に徹した」と、政治報道の言葉は何かおかしい。コロナ対策を訴える政治家も「正念場の・・」「勝負の・・」「瀬戸際の・・」といった具合に、危機感の安売りのようで市民の心には響かない。

国会パブリックビューイングの活動を続けてこられ、このたび『政治と報道 報道不信の根源』を上梓した上西充子さんに、政治家やメディアの言葉の使い方、伝え方についてお話を伺った。聞き手は本誌の石塚さとし発表人。

新聞ジャーナリズムが衰退した原因を職能不足に矮小化している例として、次のくだりを引用しておこう。

---確かに、原発事故の時などは専門記者がいないことを感じました。今は記者の資質に相当問題があるのでしょうか。

上西:資質というか、育成が必要だと思います。海外に比べれば、日本はジャーナリズムをきちんと学んだ人が記者になるというルールが確立されているわけではないので、入社した人をどう育てるかが大事です。新聞社はそれなりに大きな組織なので、深堀りした記事を書いたり、批判的なものの見方ができる人材を育てることはできるはずです。ネットメディアよりもそういう体制はあるはずです。一人の記者の力量の問題ではなく、組織としての記者の育成のあり方だと思います。

こうした発言がまったく無意味というわけではない。しかし、記者の資質が高まれば、真実が報道できるという単純な構図ではない。新聞社の経営構造の中に、公権力によるメディアコントロールの温床があることが、根源的な問題なのである。

メディアコントロールの温床としては、次のようなものである。

1、残紙問題:独禁法違反に該当する。

2、折込媒体の水増し問題:刑法の詐欺に該当する。

3、新聞の高額景品付き販売:景品表示法に違反する。

4、再販制度:再販制度の存続・廃止の決定権を国会が握っている。つまり新聞社経営が国会に委ねられている。

5、消費税の軽減税率:軽減税率の存続・廃止の決定権を国会が握っている。新聞社経営が国会に委ねられている。

6、新聞販売店の労務問題:外国人の酷使が問題になっている。

7、政治献金:新聞業界は、日販協の政治団体を通じて、政治献金を行っている。

1~6に対して、公権力がメスを入れば、新聞社経営そのものが成り立たなくなる。と、なれば新聞は本当に公権力を批判する勢力とはなり得ない。どこかで落としどころを作らなければならない。それが報道自粛や、曖昧な表現として紙面に現れるのである。

結局、新聞社は経営を維持するためには、公権力の世論誘導の道具になる以外に選択肢はない。

1~7が諸悪の根源なのである。

さらに企業から広告費を受け取っている問題もある。

◆◆

実は、新聞ジャーナリズムの衰退を記者の職能や心がけに求める観念論は、すでに1960年代から始まっている。大半の新聞批判は、昔から同じことの繰り替えしなにほかならない。

1967年、日本新聞協会が発行する『新聞研究』に掲載された「記者と取材」と題する記事を引用しておこう。

たとえば、新聞記者が特ダネを求めて“夜討ち朝駆け”と繰り返せば、いやおうなしに家庭が犠牲になる。だが、むかしの新聞記者は、記者としての使命感に燃えて、その犠牲をかえりみなかった。いまの若い世代は、新聞記者であると同時に、よき社会人であり、よき家庭人であることを希望する。

1997年、新聞労連も、「新聞人の良心宣言」の中で、次のように述べている。

新聞が本来の役割を果たし、再び市民の信頼を回復するためには、新聞が常に市民の側に立ち、間違ったことは間違ったと反省し、自浄できる能力を具えなくてはならない。このため、私たちは、自らの行動指針となる倫理綱領を作成した。他を監視し批判することが職業の新聞人の倫理は、社会の最高水準でなければならない。

新聞社の経営構造の中にある客観的なものに、原因を探ろうという姿勢はまったく見えない。

読売がマクドナルドの配達へ、懸念される従業員の負担、新聞配達との両立は困難?

読売新聞社と日本マクドナルドが提携して、YC(読売新聞販売店)がハンバーガーの宅配に参入することが、メディア各社の報道で明らかになった。読売新聞(電子)は、次のように日本マクドナルドとの提携を報じている。

読売新聞グループ本社と日本マクドナルドは28日、読売新聞の販売店(YC)がマクドナルドの宅配サービス「マックデリバリー」を受託し、YCスタッフがマックの商品を配達する取り組みを全国で進めていくと発表した。YCが組織的にフードデリバリーを受託して全国展開するのは初めて。■出典

◆◆

新聞販売店の副業は、デリバリー業を中心に、さまざまな可能性を探りながら、数年前から実験的に導入されてきたが、成功したという評価はほとんど聞かない。参入をためらう販売店主の方が多い。少なくとも筆者が取材した限りでは、そんな印象を受けた。

新聞販売店が新聞以外の商品も配達できると考えるのは労働現場を知らない人の発想である。

新聞販売店で働く人々の1日は早朝に始まる。午前1時から3時ぐらいの時間帯に出勤する。それから折込チラシを新聞に折り込む。配達に出発して、販売店に戻るのは、6時過ぎである。

それから朝食を食べて睡眠を取る。1時ごろに再び販売店に出勤して、自動折込機で折込広告を束ねる作業をする。3時ごろには、夕刊が搬入される。夕刊の配達が終わるのが5時過ぎだ。

もちろん残紙の処理もある。

さらに業務は続く。新聞購読料を集金したり、新聞拡販で戸別訪問を繰り返す。新聞の集金は、読者から集金時間を指定されることもあり、夕食の後に「再出動」しなければならないことも少なくない。

夕刊配達がない地方都市の場合は、午後からの時間帯をハンバーガーの配達に充てることもできるかも知れないが、問題は、夕刊のない辺鄙な地で、赤字にならないだけのハンバーガーの需要があるかどうかだ。需要が見込まれる肝心の昼食前の時間に人材を確保するのも難しいのではないか。

◆◆

新聞販売店の労務は、昔から社会問題になってきた。働き手が不足して、新聞奨学生をリクルートしてきた歴史があるが、それも近年は上手くいっていない。そこでベトナムなど海外から人材を集めているのが実態だ。そのベトナム人もコロナの影響で来日にためらうようになっている。

読売新聞が、強引にデリバリービジネスを展開すれば、残紙問題だけではなく、労務問題も浮上する可能性がある。

『日刊ゲンダイ』が横浜副流煙事件を報道

『日刊ゲンダイ』(4月27日付け)が、横浜副流煙事件についての記事を掲載した。3月に原告団が開いた記者会見に基づいた記事で、作田学・日本禁煙学会理事長に対する刑事告発に関する内容だ。記事のリンク先は次の通りである。(電子版)

「押し紙」問題・連載⑥、銀行と税理士が新聞社の残紙政策の異常を指摘

この章の全文は、ウエブマガジン(有料)で読めます。ここでは、最後の節を掲載します。

・・・・・・・・・・・

さらに別の裁判が提起された。2021年2月に、長崎県佐世保市の元店主が、読売新聞西部本社に対して「押し紙」裁判を起こしたのである。原告の元店主は、1989年に長崎新聞の販売店主任として新聞業界に入った。その後、YCを経営するようになる。

元店主が損害賠償の対象としたのは、2011年3月から2020年2月までの約9年間の残紙である。損害賠償額は、約1億2446万円。残紙率は、時期によって変動がある。最も残紙率が高かったのは、2017年3月の34.6%だった。

この裁判でも、前節で紹介したケースと同様に搬入部数が固定されていたことは分かった。2011年3月から2015年12月までの4年9カ月に渡って読売は、毎月、1部の差異もなく3132部を搬入したのである。このような状態を新聞業界では、「部数をロックする」と呼んでいる。既に述べたように、前出の広島県の店主でも、やはり一定期間、部数がロック状態になっていた。

残紙が原因で新聞の卸代金の支払いに窮するようになると、原告の元店主は融資を受けるために、銀行と交渉を繰り返した。銀行は、当初は元店主の要望に応じて融資を実行していたが、徐々に態度を硬化させていった。

元店主によると、銀行も残紙を問題視するようになったという。2020年の夏に、融資の交渉の中で元店主は、銀行の担当者と次のような言葉をやり取りしたという。銀行の担当者が次のようにアドバイスする。

「まず、読売と交渉して、過剰な新聞の仕入れをやめるようにしてください」

元店主によると、銀行の担当者は、実配部数と搬入部数の間に著しい乖離があることに納得がいかない様子だったという。販売店の経営を圧迫する無駄な新聞部数は仕入れる必要がないというのが、担当員の言い分だった。

「定数は販売店の側では減らせません」

「どうしてですか。無駄なものをわざわざ仕入れる必要はないでしょう」

「減らせない制度なんです」

「じゃあ、残った新聞はどうされていますか」

「廃棄しています」

「そんなことをしなくても、注文部数を減らせば、業績は改善するでしょう」

担当員は、本当に事情が理解できない様子だったという。新聞社のビジネスモデルは、普通の商取引とは異なる。「注文部数」を製造元が決めるのである。このような制度は他の業種にはありえない。銀行の担当者は、

「定数(黒薮注:搬入部数、あるいは注文部数)が同じというのもおかしくありませんか」

と、繰り返した。

「読者が激減して、売上も下がっているのに、仕入れ部数だけは変わらないというのはどういうことなんでしょうか」

元店主の顧問税理士も銀行と同じ疑問を呈していたという。残紙を無くせば、販売店経営を立て直すことができるのに、それが出来ない現実に疑問を呈した。

さらにコンビニを経営している元店主の妻も、販売予定のない商品を搬入する商慣行に疑問を呈していた。元店主に対して、「そんな商売(黒薮注:販売店経営)は早く止めるべきだ」と忠告していたという。

かつてコンビニ業界でも、弁当などの仕入にノルマを課す慣行が問題になったことがあるが、公正取引委員会の指導などで、現在では解決している。

以上、述べたように残紙は、新聞業界の外部から見れば非常識極まりない問題なのである。それにもかかわらず少なくとも半世紀は続いてきたのである。日本の新聞ジャーナリズムの信用にかかわる問題ではないか。公権力が介入できるメディアコントロールの温床になることは、念を押すまでもない。

「報告事件」についての調査、最高裁事務総局に対する2件の情報公開請求、回答を3カ月延期

筆者は4月22日、最高裁事務総局から2件の通知を受け取った。「通知期限の延長について」と題する文書で、筆者が3月22日付けで行った情報公開請求に応じるか、それとも拒否するかの回答期限を3カ月程度先送りするという内容である。

筆者は今年に入ってから、俗にいう「報告事件」を調査している。「報告事件」とは、下級裁判所が審理している事件のうち、審理の進捗を最高裁事務総局に報告するように指定した事件のことである。

たとえばSさんとAさんが係争中で、最高裁は国策上、Sさんを勝たせたいと考えているとする。ところがAさんの方が有利に裁判を進めている。そこで最高裁事務総局は、人事命令を発令して裁判官を交代させる。いわゆる「ヒラメ裁判官」を送り込んで、Sさんを勝訴させる。

水面下でこのような政策が行われているらしいことは、生田 暉雄弁護士など複数の裁判官経験者が証言している。いわば司法の恥部である。

筆者は、最高裁事務総局が情報開示に応じることは、あまり期待していない。しかし、記録「隠蔽」のプロセスを具体的に記録することも、取材の目的である。

3月22日付けで、申し立てた情報公開請求の内容は次の2件である。

1,最高裁が下級裁判所に対して、審理の報告を求めた裁判の番号、原告、被告を示す文書。期間は、2018年4月から2021年2月

2,裁判官の人事に関する文書の全タイトル。期間は、2018年4月から2021年2月。

2021年04月23日 (金曜日)

連載・「押し紙」問題⑤、4月と10月に新聞のABC部数が水増しされる理由、広告営業を優位に展開するための不正な戦略

読者は、「4・10増減」(よん・じゅう・増減)という言葉をご存じだろうか。新聞販売店主の間では、周知になっている用語で、「4」は4月のABC部数を、「10」は10月のABC部数を示す。

4月と10月に新聞のABC部数が増えて、月が替わるとまたABC部数が減部数されるパターンのことである。逆説的に言えば、4月と10月に新聞社は、広義の「押し紙」を増やし、それが過ぎると再び部数を減らすというのだ。つまり販売店にとっては、年に2回、「押し紙」の負担が増す。

なぜ、新聞社はこのような政策をとるのだろうか。

答えは簡単で、4月と10月のABC部数が広告営業(紙面広告と折込広告)のための基礎データになるからだ。4月のABC部数データは、6月から11月の期間に使われ、10月のABC部数は、12月から翌年の5月の期間に使われる。そこで4月と10月のABC部数をかさ上げしよという目論みらしい。

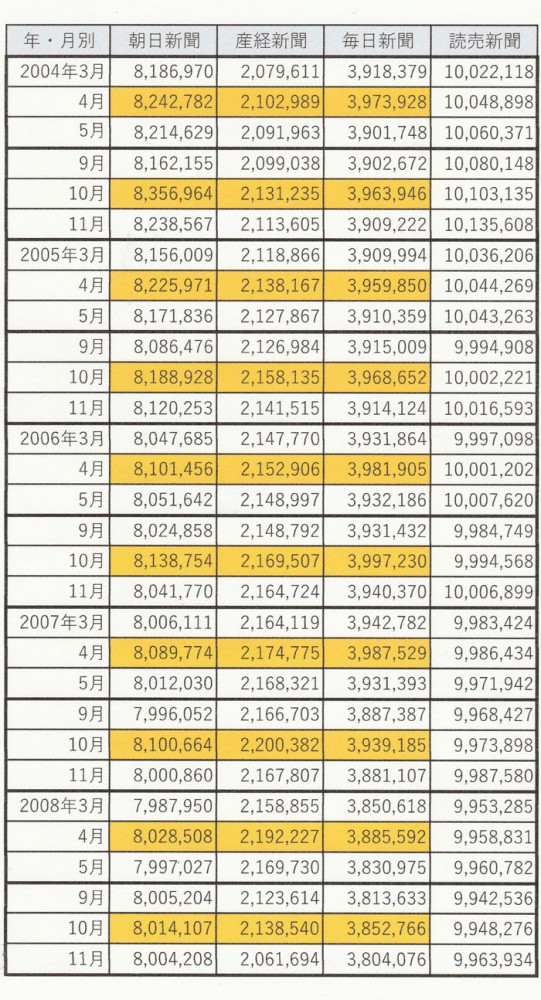

新聞離れが顕著になっている最近では、「4・10増減」は観察されないが、2000年代には商慣行になっていたケースもある。下表、黄色で示した部分の部数を柱にして、前月と後月の数字を比べてみてほしい。いずれも黄色の部分が凸状態になっている。

アメリカ食品医薬品局が日本からの輸入に関する注意事項を3月に更新、福島県のコメや牛肉など

アメリカ食品医薬品局は、3月4日付けで、日本からの輸入品に関する注意事項を更新した。岩手県産が1品目解除されたが、依然として厳しい制限が続いている。

更新された書面によると、現時点で青森、千葉、福島、群馬、茨城、岩手、宮城、長野、新潟、埼玉、静岡、栃木、山形、山梨の各県産の一部の食品が輸入禁止になっている。

このうち最も輸入禁止品目が多いのは、福島県である。牛乳、葉っぱ野菜、タケノコ、シイタケ、ゆず、牛肉、米、栗、梅など約30品目になる。

筆者が在住している埼玉県の場合は、野生のキノコが輸入禁止になっている。

国により放射能による人体影響が異なるはずがなく、アメリカ食品医薬品局のデータを通じて、日本政府の人命軽視の方針が垣間見える。原発による汚染は、日本のメディアが報じている以上に広範囲で、深刻なことが分かる。

連載「押し紙」④、広域における残紙量、新聞社の内部資料を公開

折込媒体の水増し行為の温床となっている残紙はどの程度あるのだろう。

残紙量は時代によっても新聞社の系統によっても異なる。あるいは販売店により、地域により差がある。

残紙問題が国会質問で取り上げられるなど、事件として浮上したのは、1980年代である。しかし、それ以前にも残紙は問題になっていた。日本新聞販売協会(日販協)が発行している『日販協月報』には、たびたび残紙に関する記事が登場する。さらに厳密にいえば、残紙は戦前にもあった。たとえば、日販協が編集した『新聞販売概史』によると、1930年に新聞販売店の店員が残紙を告発した挿話が紹介されている。

しかし、戦前・戦後をとおして新聞が残紙問題を報じることはほとんどなかった。自社が「押し紙」裁判に勝訴した時などに、それを誇らしく報じたことはあっても、残紙がなぜ問題なのかをジャーナリズムの視点から掘り下げたことはない。テレビ局も、残紙に関しては報道を控える方針に徹してきた。その大半が新聞社と系列関係を持っているからだ。

週刊誌や月刊誌は断続的に残紙問題を報じてきたが、それらは商取引上の問題、あるいは倫理上の問題としての視点が中心で、公権力によるメディアコントロールのアキレス腱という視点を欠いていた。新聞社の経営上の汚点を理由として、公権力が暗黙裡に新聞社経営に介入する構図を指摘したことはない。

本章では、残紙量を検証する。最初に広域における残紙の実態を歴史軸に沿って紹介し、最後に個々の新聞販売店における残紙のうち、特徴的なものを紹介しょう。

◆日販協の調査、残紙率は全国平均で8.3%

日本で最初に広域にわたる残紙の実態が明らかになったのは1977年だった。この年、新聞販売店の同業組合である日販協(日本新聞販売協会)が全国の新聞販売店を対象に、アンケート形式による残紙調査を実施し、その結果を公表した。

それによると販売店1店あたりの残紙率は全国平均で8.3%だった。最も高かったのは近畿地区の11.8%、続いて中国・四国地区の11.1%、さらに関東地区の10%だった。都市部の方が地方よりも相対的に高い傾向が見られた。

最近のすさまじい残紙の実態を知っているわたしは、残紙率が10%程度であれば正常に近い数値のような錯覚を受けてしまう。

しかし、当時としてはたとえ8.3%でも見過ごせない数字だったようだ。実際、この調査結果を受けて日販協は、在京の新聞各社に要望を申し入れた。

要望書の中で日販協の幹部は、「この調査からの推計によれば、年間17.9万トン、207億円に相当する新聞用紙を無駄に消費し、これを新聞店に押しつけ、さらに莫大な拡材費(拡販に使う景品類の経費)をかけて、ほんの一部の浮動読者の奪い合いを演じている実態をみるとき、ひとり一社の損益計算に止まらず、わが国の新聞産業全体の大局からみても、その利害得失は果たしてどうであるのか、経営責任者である貴台には十分おわかりのことと存じます」(『日販協月報』、1977年12月30日)と述べている。

日販協は、調査で明らかになった残紙は「積み紙」ではなく、「押し紙」という認識だった。それゆえに要望を申し入れた可能性が高い。

◆北國新聞による残紙の一斉増紙

しかし、その後、広域における残紙問題の指摘は20年にわたり空白になる。個々の販売店で「押し紙」問題が浮上して、それが国会質問で取り上げられたことはあるが、広域をカバーする正確な残紙の実態は不明だった。公権力が残紙問題に警鐘を鳴らすこともなかった。

1997年12月になって、公正取引委員会(公取委)は北國新聞に対して残紙の排除勧告を発令した。北國新聞全体の残紙の実態が明るみになったのである。

公正取引委員会が交付した「株式会社北國新聞社に対する勧告について」と題する文書によると、北國新聞は朝刊の総部数を30万部にかさ上げするために、増紙計画を作成して新たに3万部を増紙した。その3万部の新聞を新聞販売店に強制的に割り当て、買い取らせたという。夕刊についても、同じ手口で搬入部数を増やしたというのである。

増紙計画により発生した残紙部数は表向きには3万部(残紙率10%)ということになるが、北國新聞がそれ以前から「押し紙」政策を採っていたのであれば、残紙部数も残紙率もこれよりも高くなる可能性が高い。もともと残紙があったところに、さらに残紙を上乗せした構図になる。

さらに、公正取引委員会の排除勧告は、北國新聞まがいの「押し紙」政策が他の新聞社においても観察できると指摘している。次の記述である。

「また、当該違反被疑事件の審査過程において、他の新聞発行業者においても取引先新聞販売業者に対して『注文部数』を超えて新聞を提供していることをうかがわせる情報に接したことから、新聞発行業者の団体である社団法人・日本新聞協会に対し、各新聞発行業者において、取引先新聞販売業者との取引部数の決定方法等について自己点検を行うとともに、取引先新聞販売業者に対して、独占禁止法違反行為を行うことがないよう、本件勧告の趣旨の周知徹底を図ることを要請した」

残紙の中身が「押し紙」なのか、「積み紙」なのかは、個々の新聞社や販売店によって異なるが、少なくとも北國新聞に関しては、「押し紙」であった。

ちなみに公正取引委員会がこの排除勧告を発令する約半年前に、北國新聞の販売店主5名が総額で約2億1300万円の賠償を求める「押し紙」裁判を起こしている。請求額は1店に換算すると4260万円。この金額から察すると、北國新聞が新たに3万部の増紙を行う前から、「押し紙」が販売店の経営を圧迫していた可能性が濃厚だ。

この裁判は和解で決着したが、その内容は北國新聞が店主らに解決金を支払うことを除いて公表されていない。しかし、新聞社側が解決金を支払った事実は、裁判所が残紙の中身が「押し紙」であることを認定したことを意味する。

◆毎日新聞「朝刊 発証数の推移」

2004年、毎日新聞東京本社の社長室から「朝刊 発証数の推移」(■3の1)と題する内部資料が外部へ漏れた。この資料は、『FLASH』や『財界展望』など多くのメディアで紹介された。毎日新聞社は、これが自社の内部資料であることを否定しているが、流出元が社長室であることも、わたしの手に入るまでのルートもはっきりしている。

この資料によると、2002年10月の段階で、全国の新聞販売店に搬入されていた毎日新聞の総部数は約395万部だった。

これに対して、発証数(購読料を集金する際に読者に対して発行される領収書の枚数)は、約251万部だった。差異の144万部が残紙ということになる。残紙率にすると、36%である。

2002年10月のデータであるから、新聞社経営の情況は現在とは比較できない要素もあるが、残紙から不正な販売収入と折込媒体の手数料を生み出す構図はなにも変わっていない。

試しに「朝刊 発証数の推移」を基に、残紙による不正な販売収入をシミュレーションしてみよう。誇張を避けるために、残紙の144部の全文が「朝刊単体」と仮定して試算する。

毎日新聞の場合、朝刊単体の購読料は3007円(当時)だった。新聞の卸代金は社によって異なるが、ほぼ購読料の二分の一である。そこでシミュレーションに採用する卸代金を、仮に1500円に設定する。

新聞1部に付き1500円(月額)の卸代金を144万部に対して徴収した場合の試算は、次の計算式で示される。

1500円×144万部=21億6000万円(月間)

これに12カ月をかけると、残紙による年間販売収入が明らかになる。次の計算式である。

21億6000万円×12ケ月=259億2000万円

残紙により年間で、少なくとも259億2000万円の販売収益を上げていた試算になる。仮にこの金銭負担を販売店が折込媒体の水増しで相殺していたとすれば、

水増しされた折込媒体の額も同じ規模になる。残紙を媒体として、水面下で莫大な金額が動いているのだ。

なお、念を押しておくが、このシミュレーションは、毎日新聞の全部が朝刊単体と仮定した上のものである。実際には、「朝夕刊セット版」がかなりの割合を占めているので、不透明な販売収入と折込手数料の額はさらに高くなる。

◆佐賀県下の西日本新聞の残紙

地方紙の残紙にも言及しておこう。表(■4の4)は、2009年8月における西日本新聞の佐賀県内における販売店ごとの残紙の実態を示したものである。県全体でみると、搬入部数の総数は6万120部で、このうち実配部数は5万111部だった。残紙部数は、1万9部で残紙率は約17%である。

この数値の出典は、「平成21年8月度 佐賀県地区部数表B」と題する内部資料である。ある販売店主がわたしに提供したものである。そこからわたしが数字を拾った。

地方紙で広域における残紙の実態が外部にもれたのは、このケースが初めてである。

◆2014年度ASA経営実態調査報告

2015年にわたしは、朝日新聞の広域における残紙の実態を示す資料を入手した。「2014年度ASA経営実態調査報告」というタイトルの朝日新聞の内部資料である。この資料は週刊誌などのメディアにも内部告発者によって送付された。一部の新聞販売店にも送り付けられた。

わたしは資料の信憑性について、複数の新聞販売店に確認したが、販売局の残紙に反対しているグループのだれかが流出させたものだとの見方で共通していた。ただ、朝日新聞の広報部は「お尋ねの件につきましては、お答えを差し控えさせていただきます」と回答した。

この資料は、全国の朝日新聞販売店から260店を抽出して、朝日新聞の担当者が店主に面談するかたちで販売店の経営実態を調査し、発証率の変化を示したものだ。

表(■4の1)はセット版である。セット版というのは、「朝・夕刊セット」の購読を意味する。また、表(■4の2)は「統合版」である。「統合版」というのは、朝刊だけの購読を意味している。

「発証」とは、領収書を発行することである。つまり販売店が読者に対して発行した領収書の枚数が「発証数」。そして搬入部数のうち、「発証」対象となった新聞部数の割合が「発証率」である。従って、100%から発証率を引いた数値が残紙率ということになる。残紙率は、2014年度の場合、セット版で29%、統合版で25%である。

◆大阪府における産経新聞の残紙

産経新聞も広域における残紙の実態を自社で把握している。表(■4の3)は、「平成28年(注:2016年)7月度、カード計画表」と題する産経新聞の内部資料を基に、わたしが作成したものである。大阪府の寝屋川市、門真市、池田市などで構成される「北摂3支部」と呼ばれる区域にある各販売店における新聞の搬入部数(定数)と実配部数を示したものである。店名は、A、B、C・・で示した。

この資料によると、産経新聞が7月に「北摂3支部」の販売店に搬入した新聞の総部数は、4万8899部だった。このうち実配部数は3万5435部だった。両者の差異にあたる1万3464部が残紙である。残紙率にすると約28%である。

不可解なのは、搬入部数は記録されているが実配部数がゼロの販売店が4店あることだ。I店、N店、R店、T店である。産経新聞に事情を問い合わせてみたが回答はなかった。

この資料はコンピュータが自動作成しているので、オペレーターが何らかの事情でデータの入力を怠ったか、それともI店、N店、R店、T店が架空の販売店で、そこへ産経新聞が新聞を搬入することで、ABC部数をかさ上げしたかのどちらかだと推測される。

ちなみにこの資料は、販売店を訪問した産経新聞の担当員が、店舗に忘れたものである。「押し紙」に苦しむこの販売店の店主が、わたしにこの資料を提供したのである。

以上のデータをまとめると、残紙率は、おおむね17%(西日本新聞)から36%(毎日新聞)である。ただ、残紙量には同じ新聞社でも販売店によってばらつきがあり、中には残紙率が70%を超えていた例もある。逆に、熊本日日新聞のように「押し紙」政策を採用していない新聞社もある。同社の場合、残紙率(予備紙)を搬入部数の1・5%に設定している。

新聞社は経営戦略の観点から、残紙の実態を正確に把握しておく必要がある。と、いうのも経営が、戸別配達制度に依存しているので、販売店の経営悪化で販売網が崩壊すると、その影響が自分たちを直撃するからだ。ここで紹介した資料は、たまたま外部に流出したものであって、他の新聞社も残紙の実態を把握している可能性が高い。自分たちが受け取っている販売収入の性質がどのようなものであるかを、把握しているのである。ただ、慣行化している上に、記者クラブを通じて企業体そのものが公権力と親密な関係にあるために、このようなビジネスモデルがメディアコントロールの温床になることに気付いていない可能性が高い。気づいていても、そこから脱却すれば、著しい収入源を招くので、放置しているのである。

【シリーズ産経の残紙1】「反共メディア」の裏面、産経新聞の内部資料を入手、大阪府の広域における「押し紙」の実態を暴露、残紙率は28%

(この記事は、2018年10月26日に掲載した記事の再掲載記事である。)

これだけ大量の残紙があるにもかかわらず、公権力はなぜメスを入れないのか?

産経新聞の「押し紙」を示す新しい内部資料を入手した。「平成28年7月度 カード計画表」と題する資料で、その中に大阪府の寝屋川市、門真市、箕面市、四条畷市など(北摂第3地区)を地盤とする21店における「定数」(搬入部数)と、「実配数」が明記されている。

店名は匿名にした。「定数」(搬入部数)の総計は、4万8899部。これに対して「実配数」は、3万5435部である。差異の1万3464部が残紙である。予備紙として社会通念上認められている若干の部数を除いて、残りは「押し紙」ということになる。残紙率にすると28%である。

理由が不明だが、新聞は搬入されているが、配達していない店もある。赤のマーカーで示した店だ。今後、産経に理由を問い合わせることにする。

この内部資料が外部にもれたのは、販売店を訪問した産経の担当員が店にこの資料を置き忘れたことである。

次に示すのが資料の実物である。

連載・「押し紙」問題③、 ビジネスモデルに組み込まれた残紙

連載・「押し紙」問題③、 ビジネスモデルに組み込まれた残紙

連載の3回目である。全文は、ウエブマガジン(有料)で閲覧できる。

メディア黒書で紹介するのは、この章で最も肝心な最後の節である。

◆特殊指定でいう注文部数とは何か?

以上、述べたように残紙はその性質上、「押し紙」と「積み紙」に分類される。

最近、その「押し紙」の定義を補足して、「押し紙」問題の解決へ道を開く新しい論理が登場している。とりわけ次に説明するこの論理は、「押し紙」裁判で、必要不可欠な観点として浮上している。

この点に言及する前に、独禁法の新聞特殊指定が定めている「押し紙」の定義を確認しておこう。新聞特殊指定は次のように「押し紙」を定義している。

[3]発行業者が、販売業者に対し、正当かつ合理的な理由がないのに、次の各号のいずれかに該当する行為をすることにより、販売業者に不利益を与えること。

一、販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること(販売業者からの減紙の申出に応じない方法による場合を含む)。

二、販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給すること。

ここで読者に注意してほしいのは、「注文した部数」、あるいは「(新聞社が)指示する部数」とは何かという点である。新聞の発注書やそれに類する書類には、販売店主が注文部数を書き込む欄がある。この欄に記入される数字が、広義の注文部数である。当然、この欄に店主が実配部数を超える部数を書き込めば、配達予定のない部数も搬入される。その結果、残紙が発生する。

ところが、たとえこれらの注文部数が新聞社に強制された部数であっても、発注書は販売店主が作成して捺印(実際には、コンピュータ処理なので、捺印は省略されているが)しているわけだから、法的には店主が承知した公式の注文部数ということになる。

この捺印こそが「押し紙」問題の解決を阻んでいた決定的な要素だった。少なくとも半世紀にわたって、「押し紙」問題に司法のメスが入らなかった要因にほかならない。つまりいくら販売店が新聞を押し売りされたと主張しても、注文部数を記入した発注書に捺印していれば、よほど明確な押し売りの証拠がない限り、販売店は勝訴できなかったのである。司法は、なによりも捺印を重視してきたのである。

ところが「押し紙」問題に取り組んできた江上武幸弁護士が、新聞特殊指定の成立過程を歴史的にさかのぼって注文部数の定義を調査したところ、新聞特殊指定の下では、その定義が一般的な定義とは異なっていることが分かったのだ。残紙部数を含んだ注文部数は、「押し紙」であっても、「積み紙」であっても、新聞特殊指定の下では、原則として注文部数とは認められないことを確認したのである。

江上弁護士が確認した注文部数の定義は、原則的に「実配部数+予備紙部数」の総計である。つまり新聞特殊指定でいう注文部数とは、販売店経営に真に必要な部数の意味する。それを超えた部数は、特例を除いて、注文部数には該当しない。

従って新聞の発注書に、店主が実配部数を超える注文部数を記入して捺印していても、注文部数とみなされるのは、「実配部数+予備紙部数」だけである。それを超えた部数は、注文部数には含まれない。新聞が特殊指定の商品であるがゆえに、このような特殊な解釈が採用されているのだ。

これまでの「押し紙」裁判では、店主が発注書に捺印していれば、そこに記されている注文部数は店主の自己責任になっていた。「押し紙」とは認められなかったのである。

◆佐賀地裁が独禁法違反を認定

2016年の夏、ある「押し紙」裁判が起こされた。この裁判では、「実配部数+予備紙部数」を超える部数は「押し紙」とみなす販売店サイドの主張が認められた。歴史的な判決だった。

裁判の原告は、佐賀新聞・吉野ヶ里販売店の元店主、寺崎昭博さんである。寺崎さんは、2009年4月に佐賀新聞・吉野ヶ里販売店の経営者になり、2015年12月末で廃業した。負担させられていた残紙の割合は、当初は10%程度だったが、ピーク時の2012年6月には約19%になった。その後、佐賀新聞社が全販売店を対象に「押し紙」を減らしたこともあり、廃業時には約14%だった。

寺崎さんは、繰り返し佐賀新聞社に対して残紙を減らすように求めたが、同社は申し出には応じなかった。担当員や販売局長らを交えた面談の際には、販売局長が、「残紙があって苦しいのはわかるが、『残紙』は販売店の責任だから切ってやることはない」と発言するなど、佐賀新聞社は残紙政策を改めようとはしなかった。

その結果、新聞代金の納金が遅れるようになり、販売局長から、「これ以上納金の遅れが続き、その金額が信認金を超えれば改廃になる」と告げられた。実際、納金が遅れるようになり、2015年の12月末日付で廃業に追い込まれた。

理不尽な処遇に納得がいかなかった寺崎さんは、江上武幸弁護士に相談し、佐賀新聞社を提訴するに至ったのである。請求額は、約8186万円だった。

この裁判の中で江上弁護士は、「実配部数+予備部数」が真の注文部数であって、それを超える部数は、「押し紙」とする定義を持ち出したのである。予備部数の部数は、搬入部数の2%とした。この数字は、新聞業界内の自主ルールとして、2009年まで定められていたものである。新聞業界がそれを廃止した理由は、わたしの推測になるが、残紙が2%を超えても、それを「予備紙」と定義すれば、新聞特殊指定が定めた「押し紙」の定義をすり抜けることができるからである。残紙は、すべて予備紙という詭弁が通用すると考えた結果だろう。

しかし、残紙は古紙回収業者によって回収されているわけだから、予備紙としての実態はない。寺崎さんも、2%で十分に足りる主張した。

判決は、2020年5月に言い渡された。佐賀地裁の達野ゆき裁判長は、佐賀新聞社に対して約1066万円の支払いを命じた。判決で注目すべき最大の点は、適正な予備紙の部数を、「原告が実際に原告販売店を経営する上で必要」とする部数と認定した点である。

この裁判では、寺崎さんが注文部数を減らすように繰り返し要請していたのは明白だった。しかし、従来の判例からすれば、注文部数を寺崎さんが記入していたために、自己責任が認定される可能性も多分にあった。しかし、裁判所は忠実に独禁法の新聞特殊指定に沿った判断を下したのである。江上弁護士が提起した注文部数の定義を採用したうえで、「被告の原告に対する新聞供給行為には独禁法(押し紙)違反があったと認められる」と明確に言い切ったのである。

この裁判例に見るように、「押し紙」の定義は、「押し紙」裁判では、特に重要な意味を持っている。単に、「押し売りした」新聞というだけでは不十分で、独禁法の新聞特殊指定でいう注文部数の定義を明確にする必要があるのだ。さもなければ、捺印がもつ法的効力に太刀打ちできない。

◆残紙の責任は新聞社にある

日本経済が好調で折込媒体の需要が多かった時代には、特に中央紙で残紙が「積み紙」の性質を帯びていたことは疑いない。それは元店主らの証言や新聞販売店の繁栄ぶりからも推測される。この時代に起きた「押し紙」は、わたしの推測になるが、折込定数を減らされるなど、嫌がらせを受けた結果である可能性が高い。店主を解雇する場合、折込定数を減らして、補助金をカットすれば、「積み紙」が「押し紙」に代わり、販売店経営は破綻する。そんな仕組みになっていたのだ。実際、昔の「押し紙」事件は、新聞販売店の強制改廃事件と連動しているケースが多い。

しかし、PR媒体としての折込媒体自体の需要が減っていくと、新聞社の方針とはかかわりなく、「積み紙」が「押し紙」に変質したのである。

その意味では、残紙を受け入れてきた販売店にも、責任の一端はある。しかし、このようなビジネスモデルを構築したのは新聞社サイドである。そもそも販売店に新聞社の販売政策を決める権限はない。販売店は、新聞社経営の歯車になる以外に選択肢はないのである。

新聞社は残紙による販売収入で、新聞社経営の規模をバブル化している。残紙が「押し紙」であろうと、「積み紙」であろうと、読者がいない新聞から、販売収入のかなりの部分を得ているのである。

日本新聞協会のデータによると、2018年度の日本の新聞社91社の総売り上げは1兆6619億円(2018年度)だった。このうち販売収入は57.2%、 広告収入は19.93%、不動産運用やイベントなどその他に分類されている収入は22.9%である。 販売収入が全体の約6割を占めていることが分かる。この6割を占める販売収入の一定割合、おそらく15%から40%ぐらいが残紙による不透明な収入なのである。

新聞社はそれを認識した上で事業を展開している。従って、たとえば公正取引委員会が残紙を一斉に摘発すれば、著しいリストラを強いられることになる。

残紙を排除するということは、ABC部数の減部数をも招くわけだから、紙面広告の媒体価値も相対的に低下する。

このようなリスクを伴う新聞社経営の構図を新聞社自身が把握していないことはまずありえない。販売店に大量の残紙があり、広報紙やチラシなどの折込媒体が廃棄されていることも認識しているはずだ。それが新聞社自身が構築したビジネスモデルであるからだ。

そのビジネスモデルの基盤となってきた残紙は、どの程度あるのだろうか。

横浜副流煙事件の刑事告発、『週刊新潮』が報道

本日発売の『週刊新潮』(4月22日号)が、横浜副流煙事件を取り上げている。日本禁煙学会の作田理事長に対する刑事告発に関する記事で、被害者の藤井敦子氏が事件の経緯を語っている。また、作家の小谷野敦氏が、作田理事長について、

「私も作田さんと論争したことがありますが、こちらの主張に全く耳を貸さない人でした。しかし法令まで破るとは、ついに一線を越えてしまった気がします」

と、コメントしている。

この事件では、診断書の偽造が問題になっている。かりに患者を診察せずに診断書を交付し、特定の団体の政策目的や政治目的に悪用される事態が広がれば、医療そのものが崩壊しかねない。そんなこともあって、この刑事告発の告発人には、藤井氏のほか、現役の医師や研究者も名を連ねている。

横浜副流煙裁判が提訴される前段では、横浜県警青葉署が藤井夫妻を2度に渡って取り調べた。藤井宅が副流煙の発生源と疑われた結果だった。しかし、担当刑事らは喫煙の痕跡を発見することはできず、藤井さんに謝罪した。

この捜査に関与したのが、現在、警視総監の座にある斉藤実氏である。弁護士からの要請を受けて、部下を動かした疑惑がある。斉藤氏に対して、弁護士が捜査を要請した記録も残っている。次の書面である。