読売が申し立てた「押し紙」裁判の判決文に対する閲覧制限事件③、具体的に何を希望しているのか不明、「のり弁」でもOK

読売新聞大阪本社が「押し紙」裁判の判決文に対して、閲覧制限を申し立て、裁判所(野村武範判事)がそれを認めた件について、その後の経緯を報告しておこう。

既報したように、5月30日付けのメディア黒書に、濱中裁判(大阪地裁で行われた読売の「押し紙」裁判で、読売が勝訴するも、ある一時期の商取引に関しては、読売による明確な独禁法違反を認定)の判決を掲載した。これに対して、読売は、裁判所に閲覧制限を申し立てたことを理由として、判決文の公開を中止するように申し入れてきた。

閲覧制限の申し立てが行われた場合、裁判所が判断を下すまで、当該文書の公開は禁止されている。読売の言分には、一応の道理があるので、わたしは暫定的にメディア黒書から判決文を削除した。

※ただ、情報を公衆に提供するというジャーナリズムの使命からすれば、削除は検閲を認めるに等しく適切ではないという考えもある。言論統制への道を開くという懸念である。

その後、野村武範裁判官は、読売の申し立てを認める判決を下した。しかし、判決の全文ではない。読売が非開示を申し立てた部分だけである。

その後、野村武範裁判官は、読売の申し立てを認める判決を下した。しかし、判決の全文ではない。読売が非開示を申し立てた部分だけである。

裁判所の判断を受けて、わたしは念のために読売に判決文全文の非開示を希望しているのか、それとも黒塗りの部分だけなのかを問い合わせた。過去に読売が、自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士を立てて、やえこしい裁判を起こしてきた経緯があるからだ。(文尾の記事を参照)

ところがわたしに対して申し入れを行った読売の法務担当者からは、明確な返答がない。以前に連絡したとおりだ、などと曖昧な答えが返ってくる。しかも、読売がわたしに送付した文書類の扱いは、メールのやりとりも含めて公表しないように念を押している。公開した場合は、裁判を提起する可能性までほのめかしている。裁判になれば、なぜか圧倒的に強い読売のことであるから、わたしとしては慎重に対処する必要があった。

そこでわたしは次のメールを送信した。

(略)書面で意思を伝達する意義は、相手に対して情報を正確に伝達することですから、もう一度お尋ねします。貴社は法的な観点から、判決文の全文を非公開にすべきだとお考えなのでしょうか、それとも裁判所が非公開を決めた箇所だけを非公開にすべきだとお考えなのでしょうか。ご回答ください。

しかし、読売からは返答がない。そこで法務担当者に対して、社長宛に公開質問所を送付する意思を伝えた。現時点での到達点はここまである。

繰り返しになるが、わたしは読売が何を希望しているのかよく分からない。出来る限り、読売に配慮するように努めているが、要求の中身があいまいで、現段階では対処の方法がない。

「押し紙」はジャーナリズムの根幹にかかわる問題である。濱中裁判の判決を公の場に晒して、議論することは日本のジャーナリズムの実態を検証する上で欠くことのできないプロセスだ。しかし、大企業の業務にも配慮する必要がある。それゆえに、わたしは読売に対して、隠しほしい情報を黒塗りにするように求めているのである。もちろん応じる意思がある。「のり弁」でもOKだ。

参考記事:喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)と読売裁判に関する全記事

参考記事:野村武範裁判長が執筆した判決文にみる論理の破綻、「押し紙」は認定するが賠償は認めない、産経新聞「押し紙」裁判の解説、判決全文を公開

読売が申し立てた「押し紙」裁判の判決文に対する閲覧制限事件②、福岡地裁の「押し紙」裁判判決についても閲覧制限の申し立て

読売新聞を被告とする「押し紙」裁判は、濱中訴訟(1審は大阪地裁)だけではない。5月17日に、福岡地裁(林史高裁判長)が判決を下した「押し紙」訴訟もある。この裁判も販売店の敗訴だった。そしてこの判決に対して、読売新聞が閲覧制限を申し立てている。情報の遮断に走ったのだ。

この裁判の判決については、弁護士ドットコムが報じている。

https://www.bengo4.com/c_18/n_16027/

弁護士ドットコムの報道によると、原告の元店主が請求していた金額は、約1億5000万円である。搬入される新聞の2割から3割が、広義の「押し紙」(残紙)になっていたという。

わたしもこの裁判は取材してきた。判決を読んで最も着目したのは、元店主が注文部数をみずから決めて、それを書面で通知したところ、書面の修正を指示された事実である。店主は、担当員から指示された部数に「注文部数」を修正した。そして、それを再提出した。

社会通念からすれば、担当員が「注文部数」を指示したわけだから、当然、独禁法に抵触する。ところが林裁判長は、修正した書面の数字を公式の「注文部数」とみなし、「押し紙」とは認定しなかったのだ。論理が完全におかしくなっている。

読売新聞はこの判決文についても、濱中訴訟と同様に閲覧制限を申し立てている。従って現段階では、判決文をインターネットで公表することはできない。情報提供というジャーナリズムの役割を果たすことができない。

◆◆

大阪地裁の池上尚子裁判長にしても、福岡地裁の林史明裁判長にしても、販売店が書面に書き込んだ部数を「注文部数」と定義している。従ってこの「注文部数」を越えて新聞を提供していなければ、いくら残紙があっても、それは「押し紙」ではないという論理になる。

しかし、「押し紙」は、書面に記された「注文部数」の中に残紙が含まれているからこそ問題になり得るのである。残紙が含まれていなければ、そもそも「押し紙」はクローズアップされない。裁判官は、こんな基本的なことすら理解していないのである。あるいは新聞社を勝訴させるために故意に「注文部数」の定義を捻じ曲げているのだ。

◆◆

1964年に改訂された独禁法の新聞特殊指定では、「注文部数」の中に残紙がふくまれている実態を解決するために公正取引委員会は、「注文部数」を「実配部数+(2%の)予備紙」と定義して、それを超える部数は理由の如何を問わず、「押し紙」と定義した。こうして「注文部数」の中に残紙を紛れ込ませる新聞社の販売政策を規制したのである。

この点については、池上裁判長も林裁判長も認めている。いろいろな文献を調べてみても、特殊指定の下での「注文部数」とは、「実配部数+(2%の)予備紙」を意味することを示している。これは、争いのない事実である。

ところが1999年に公正取引委員会が新聞特殊指定が改訂した。この改訂によって、従来の「注文部数」の定義は無効になったというのが、池上裁判長や林裁判長の解釈であるが、果たしてそれは真実なのだろうか。結論を先に言えば、事実ではない。事実であれば、公正取引委員会と新聞協会の間で「密約」があった公算が強くなる。

1999年の改訂により、「注文部数」の定義が変わってないことは、たとえば1999年の改訂当時、新聞再販と特殊指定に関するプロジェクトチームの座長を務めていた滝鼻卓雄氏(読売の)が『新聞経営』に掲載した報告でも明らかになっている。滝鼻氏は、特殊指定について次のように述べている。

新しい新聞特殊指定は、発行社と販売店の取引方法について、一般指定の禁止行為のほか、新聞業の特殊指定に鑑み、発行本社による差別定価の設定と価格の割引、販売店による定価割引の行為をそれぞれ禁止し、あわせていわゆる「押し紙」を

禁止したものである。

この原則は、いままでの特殊指定と何ら変更はない。すなわち旧特殊指定の精神をそのまま新特殊指定のなかに盛り込むことができた。

◆◆

現在の「押し紙」問題の最大の争点は、新聞特殊指定でいう「注文部数」、あるいは「注文した部数」の定義である。定義がどのようなものであれ、「注文部数」の中に、残紙が含まれている実態が横行していることは紛れない事実である。しかも、かなり大量の残紙が含まれている。

読売のように、「押し紙」裁判の裁判資料に閲覧制限をかけてしまうと、残紙の実態が分からなくなってしまう可能性が高い。閲覧制限は必要な情報を読者に届けるジャーナリズムの精神にも反するものだ。

※東京地裁の「押し紙」裁判に関しても、今後、調査が必要だ。

読売が申し立てた「押し紙」裁判の判決文に対する閲覧制限事件①、その後の経緯と自由人権協会代表理事・喜田村弁護士への疑問

読売新聞の「押し紙」裁判(大阪地裁、濱中裁判、読売の勝訴)の判決文に対して、読売新聞が閲覧制限を申し立てた件について、その後の経過を手短に説明しておこう。既報したように発端は、メディア黒書に掲載した『読売新聞「押し紙」裁判(濱中裁判)の解説と判決文の公開』と題する記事である。この記事は、文字通り読売「押し紙」裁判についてのわたしなりの解説である。

この記事の中で、わたしは判決全文を公開した。ところがこれに対して読売(大阪本社)の神原康行法務部長から、書面で判決文の削除を要求された。理由は、読売が判決文の閲覧を制限するように裁判所に申し立てているからというものだった。法律上、閲覧制限の申し立てがなされた場合、裁判所が判決を下すまでは、当該の文書や記述を公開できない。神原部長の主張には一応道理があるので、わたしはメディア黒書から判決文を削除した。

※ただし、ジャーナリズムの観点からは、はやり公開を認めるべきだと思う。「押し紙」という根深い問題を公の場で議論する上で大事な資料になるからだ。

ここまでは既報した通りである。その後、裁判所は読売の申し立てを認めた。法律を優先すれば、判決文は公開できないことになる。しかし、裁判所が判決文全文の閲覧を制限したのか、それとも読売にとって不都合な記述だけに限定して閲覧を制限したのかは不明だ。そこでわたしは、読売の神原部長に対して、判決文全文の非公開を希望しているのか、それとも部分的な記述だけに限定した非公開を希望しているのかを問い合わせた。

現在、その回答を待っている段階だ。

◆◆

この閲覧制限の手続きを行ったのは、喜田村洋一弁護士ら6人の弁護士である。喜田村弁護士は、日本を代表する人権擁護団体である自由人権協会の代表理事を務めている。古くから読売の代理人として働いてきた人で、読売の販売店訴訟を処理するために福岡地裁へも頻繁に足を運んでいた。元店主に対して家屋の差し押さえの手続きなどを行ったこともある。

この閲覧制限の手続きを行ったのは、喜田村洋一弁護士ら6人の弁護士である。喜田村弁護士は、日本を代表する人権擁護団体である自由人権協会の代表理事を務めている。古くから読売の代理人として働いてきた人で、読売の販売店訴訟を処理するために福岡地裁へも頻繁に足を運んでいた。元店主に対して家屋の差し押さえの手続きなどを行ったこともある。

読売は喜田村弁護士を代理人に立て、わたしに対しても2008年から1年半の間に3件の裁判を起こしている。請求額は、約8000万円。(このうちの1件は、新潮社とわたしの両方が被告)。

3件のうち最初の裁判は、わたしが読売の法務室長から受け取った催告書(ある文書の削除を求める内容)を、わたしがメディア黒書で公開したことである。法務室長が書いた催告書をわたしが無断で公開したというのがその建前だった。法務室長は、催告書の著作権人格権が自分に属していることを根拠として裁判を起こしたのだ。

ところが裁判の中で、この催告書は法務室長名義になっているものの、実際の執筆者は喜田村弁護士である高い可能性が判明した。著作権人格権は他人の譲渡することはできない。つまり法務室長には、著作権人格権を根拠として裁判を起こす資格がなかったことが判明したのだ。当然、読売の法務室長は門前払いのかたちで敗訴した。

ところが裁判の中で、この催告書は法務室長名義になっているものの、実際の執筆者は喜田村弁護士である高い可能性が判明した。著作権人格権は他人の譲渡することはできない。つまり法務室長には、著作権人格権を根拠として裁判を起こす資格がなかったことが判明したのだ。当然、読売の法務室長は門前払いのかたちで敗訴した。

催告書の執筆者である喜田村弁護士は、法務法務室長による提訴が成立しないことを知りながら、訴状を作成し、この裁判の代理人として働いたのである。

この裁判の判例は、裁判提起により「押し紙」報道の弾圧を試みて失敗した例と、わたしは考えている。参考までの判決(知財高裁)の全文を紹介しておこう。

◆◆

さて「押し紙」問題はすでに周知の事実になっている。「押し紙」とは何かという定義の議論は決着しておらず、それゆえに「押し紙」裁判が複雑化しているわけだが、俗にいう残紙が大量に発生している事実だけは否定できなくなっている。

さて「押し紙」問題はすでに周知の事実になっている。「押し紙」とは何かという定義の議論は決着しておらず、それゆえに「押し紙」裁判が複雑化しているわけだが、俗にいう残紙が大量に発生している事実だけは否定できなくなっている。

実際、濱中裁判でも大量の残紙があった事自体は認定されている。濱中さんが敗訴したとはいえ、一時期に限定して読売による独禁法違反も認定された。

残紙の責任が販売店にあるにしろ、新聞社にあるにしろ残紙が発生していることは、紛れのない事実なのである。

これは読売に限ったことではなく、日本の新聞社に共通した暗部である。それが生み出している利益を試算すると驚異的な数字が浮かび上がってくる。

日本全国で印刷される一般日刊紙の朝刊発行部数は、2021年度の日本新聞協会による統計によると、2590万部である。このうちの20%にあたる518万部が「押し紙」と想定し、新聞1部の卸卸価格を1500円(月額)と仮定する。この場合、「押し紙」による被害額は77億7000万円(月額)になる。この金額を1年に換算すると、約932億円になる。

旧統一教会による被害額が35年間で1237億円であるから、この金額と「押し紙」による被害額を比較するためには、1年間の「押し紙」による被害額932億円を35倍(35年分)すれば、その金額が明らかになる。結論を言えば、32兆6200億円である。

この莫大な金額に公権力機関が着目すれば、メディアコントロールが可能になる。公権力機関は、「押し紙」政策の取り締まりを控えさえすれば、暗黙のうちに新聞社を配下に置くことができる構図になっている。それにゆえに「押し紙」問題は、ジャーナリズムの根幹にかかわる問題なのである。単に商取引の実態だけを問題としているのではない。

◆◆

何人もの販売店主とその家族が、「押し紙」により人生を無茶苦茶にされてきた。喜田村弁護士は、そのことを想像してみるべきではないか。自由と人権の旗をかかげるのであれば、プライバシーに配慮した上で判決文を公開して、「押し紙」問題を議論する方向で動くべきではないか。それが多くのメディア企業がかかわっているこの問題を解決するための道筋である。

読売新聞が「押し紙」裁判の判決文の閲覧制限を請求、筆者に申し入れ、筆者「御社が削除を求める箇所を黒塗りに」

メディア黒書に掲載した記事、「読売新聞「押し紙」裁判(濱中裁判)の解説と判決文の公開」(5月8日付け)(http://www.kokusyo.jp/oshigami_c/17608/)を改編したので、改編部分とその理由を説明しておきたい。この記事は、読売新聞を被告とする「押し紙」裁判(大阪地裁)の判決を解説したものである。判決は、原告の元販売店主の請求を棄却したが、商取引の一部分に関しては、読売による独禁法の新聞特殊指定違反を認定する内容だった。

今回改編したのは、判決文の取り扱いである。当初、原告の元店主の承諾を得た上で判決文を全面公開していた。ところが6月1日になってメールで、読売新聞大阪本社の役員室法務部部長・神原康之氏から、判決の公開を取り下げることを求める「申し入れ書」が届いた。その理由は、判決の中に読売社員のプライバシーや社の営業方針などにかかわる箇所が含まれていることに加えて、同社が裁判所に対して判決文の閲覧制限を申し立てているからというものだった。

確かに民事訴訟法92条2項は、閲覧制限の申し立てがあった場合は、「その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない」と述べている。

裁判の審理が進んでいる中で、裁判所に提出された証拠類を含む書面に対して閲覧制限の申し立てが起こされ、裁判所がそれを認めることはよくあるが、判決に対して閲覧制限を請求した例は、わたしが知る限りでは過去に一件もない。判決文に対する閲覧制限は極めてまれだ。しかも、判決文は元店主の請求を棄却した内容である。

裁判の審理が進んでいる中で、裁判所に提出された証拠類を含む書面に対して閲覧制限の申し立てが起こされ、裁判所がそれを認めることはよくあるが、判決に対して閲覧制限を請求した例は、わたしが知る限りでは過去に一件もない。判決文に対する閲覧制限は極めてまれだ。しかも、判決文は元店主の請求を棄却した内容である。

読売の神原氏が指摘するように、法律上では裁判所が判決を下すまでは判決文を公開できないルールになっている。それを理解した上で、わたしは削除に応じた。申し入れ書では削除の期限が6月5日の夕刻になっていたが、3日は削除を完了した。

しかし、裁判所が判決を下した後、判決内容によっては再度判決文を掲載する旨を伝えた。その際に読売が秘密扱を希望する記述を黒塗りにして、2週間を目途にわたしに提示するように求めた。次の回答書である。

前略

貴殿の2023年6月1日付「申し入れ書」に対し、次のとおり回答します。

申し入れ書によると、御社は2023年4月21日付で、大阪地裁に対し判決文を含む訴訟記録の閲覧等の制限を申し立てられたとのことです。

それを前提に、その申立てがあった場合には、「その申立てについての裁判が確定するまで、第3者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない」(民事訴訟法92条2項)との規定を根拠に、5月8日と30日に、インターネットサイト「MEDIA KOKUSYO」に掲載した、大阪地裁令和2年(ワ)第7369号等判決を、6月5日(月)午後5時までに、上記サイトからの削除を求めるとともに、その他媒体等での公開、頒布も控えるようにとの申し入れが為されました。

御社の担当者のプライバシーや御社の営業秘密に関する問題について、御社との間で無用な紛争に発展することは有害・無益と考えますので、当方は次の通り対応することと致します。

1 判決文のインターネットサイトからの削除について

申し入れどおり、6月5日(月)午後5時までに全文を削除することに同意します。

2 御社が求める削除箇所の特定について

本書面送達後、2週間を目処に、判決文のうち、御社が削除を求める箇所を黒塗りにした判決文をご呈示ください。なお、黒塗りにした部分について非開示を求める理由も、併せてご説明ください。

御社の非開示を求める部分が、裁判の公開原則や国民の知る権利を侵害しないかどうか、検討の上、今後の対応を決め、御社に御連絡することと致します。

なお、本書面到達後、2週間以内に前記2の回答をいただけない場合は、判決文全文の公開を了解されたものと判断させて戴きますので、あらかじめ御了解ください。

◆野村武範裁判長が判決予定

わたしは読売「押し紙」裁判の判決を書いた池上尚子裁判長が所属していた大阪地裁の民事24部に、読売が判決文に対して閲覧制限を申し立てていることが事実かどうかを確認した。対応した職員は、事実だと答えた。

わたしは読売「押し紙」裁判の判決を書いた池上尚子裁判長が所属していた大阪地裁の民事24部に、読売が判決文に対して閲覧制限を申し立てていることが事実かどうかを確認した。対応した職員は、事実だと答えた。

「判決の時期はいつになりますか」

「おそらく来週には出ると思います」

「判決を下すのは、野村武範裁判長ですか」

「そうです」

野村武範裁判長とは、5月1日付けで東京地裁から大阪地裁へ異動して、民事24部に配属された裁判官である。池上裁判官から、この「押し紙」裁判を引き継ぎ、5月17日に、読売勝訴の判決を代読した人物である。東京地裁に在籍中は、産経新聞「押し紙」裁判を途中から担当して、産経新聞を勝訴させた人物でもある。そんな経緯があったので、わたしは野村判事が大阪地裁へ異動して読売「押し紙」裁判を担当したことを知ったとき、読売の勝訴を予測した。その予測は的中した。

その野村裁判長が今度は、読売が申し立てた判決文の閲覧制限を認めるかどうかの判決を下す。判決が下りしだいに結果を報告したい。

※野村武範裁判官と「押し紙」裁判については、『紙の爆弾』(7月号)の「新聞の部数偽装 『押し紙』をめぐる密約疑惑」に詳しい。

読売新聞のギネスブック登録について日本ABC協会が回答、「報告することはない」

日本ABC協会は、読売新聞の発行部数がギネスブックで認定されている件で筆者が送付した質問に対して、6月5日に回答した。結論を先に言うと、読売のABC部数をギネスブックに報告しているのは、日本ABC協会ではないとのことだった。

質問と回答を、以下に引用する。

【質問】読売新聞社のウエブサイトに、「22年11月現在の朝刊発行部数は657万4915部(日本ABC協会報告)。読売新聞の発行部数世界一は、英国のギネスブックに認定されています。」と記されています。この記述によると、貴協会がギネスブックに、読売新聞のABC部数を報告されていることになっていますが、事実関係に間違いはないでしょうか。事実であるとすれば、ギネスブックのどの部署にデータを送付されているのでしょうか?差し支えのない範囲で教えていただければ幸いです。

【回答】

お世話になっております。

当協会からギネスブックに部数データを報告することはございません。

以上、よろしくお願い申しあげます。

2023年06月06日 (火曜日)

2023年4月度のABC部数、年間で朝日は54万部、読売は42万部、毎日は14万部の減部数

2023年4月度のABC部数が公表された。朝日新聞は375万部、読売新聞は641万部となった。毎日新聞は178万部である。依然としてABC部数の激減に歯止めがかからない。

前年同月比でみると、朝日は54万部、読売は42万部、毎日は14万部の減部数となった。ここ1月でみると、朝日は10,602、読売は32,083、毎日は18,327の減部数となっている。詳細は次の通りである。

朝日新聞:3,751,331(536,244)

毎日新聞:1,783,707(139,293)

読売新聞:6,412,833(422,474)

日経新聞:1,570,921(173,067)

産経新聞:966,444(48,381)

※()内は前年同月比

なおABC部数には、広義の「押し紙」が含まれている。新聞販売店が新聞社に提出する「注文書」に記入する「注文部数」にも、すでに「押し紙」が含まれており、複雑な問題となっている。

「注文部数」に含まれている部数を排除する目的で、公正取引委員会は新聞特殊指定を運用していたが、1999年の改訂により「注文部数」の中に含まれている残紙を「押し紙」として定義しなくなった。新聞業界に便宜を図ったのである。

それが「押し紙」が飛躍的に増えた原因にほかならない。この件に関しては、明日発売の『紙の爆弾』にレポートを掲載した。公取委と日本新聞協会の「密約」疑惑について執筆している。

2023年06月05日 (月曜日)

日本ABC協会へ、読売のギネスブック登録に関する問い合わせ

日本ABC協会へ、読売のギネスブック登録に関する次の質問状を送付した。

読売新聞社のウエブサイトに、「22年11月現在の朝刊発行部数は657万4915部(日本ABC協会報告)。読売新聞の発行部数世界一は、英国のギネスブックに認定されています。」と記されています。この記述によると、貴協会がギネスブックに、読売新聞のABC部数を報告されていることになっていますが、事実関係に間違いはないでしょうか。事実であるとすれば、ギネスブックのどの部署にデータを送付されているのでしょうか?差し支えのない範囲で教えていただければ幸いです。

回答を得次第に紹介する。

読売新聞「押し紙」裁判(濱中裁判)の解説と判決文の公開

【目次】

❶不自然きわまりない裁判官の交代

❷読売の独禁法違反を認定

❸新聞協会と公正取引委員会の密約疑惑

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4月20日、読売新聞の元店主・濱中勇さんが読売新聞社に対して大阪地裁に提起した「押し紙」裁判の判決があった。この判決は、読売による独禁法違反を認定していながら、損害賠償請求は棄却するという矛盾したものだった。わたしは、その背景に、最高裁事務総局の司法官僚らによる新聞社を保護する国策があるのではないかと見ている。新聞社(とテレビ)を、公権力機関の世論誘導装置として利用する必要があるからだ。

判決言い渡しの経緯も含めて、判決内容を解説しておこう。なお、判決の全文は次の通りである。

❶不自然きわまりない裁判官の交代

まず判決は、濱中さんの敗訴だった。濱中さんは、「押し紙」による被害として約1億3000万円の損害賠償を請求していたが、大阪地裁はこの請求を棄却した。その一方で、濱中さんに対して読売への約1000万円の支払を命じた。補助金を返済するように求めた読売の主張をほぼ全面的に認めたのである。

つまり大阪地裁は、「押し紙」の被害を訴えた濱中さんを全面的に敗訴させ、逆に約1000万円の支払を命じたのである。

◆権力構造の歯車としての新聞業界

判決は4月20日の午後1時10分に大阪地裁の1007号法廷で言い渡される予定になっていた。わたしは新幹線で東京から大阪へ向かった。新大阪駅で、濱中さんの代理人・江上武幸弁護士に同行させてもらい大阪地裁へ到着した。判決の言い渡しまで時間があったので、1階のロビーで時間をつぶした。そして1時が過ぎたころに、エレベーターで10階へ上がった。

注目されている裁判ということもあって、1007号法廷の出入口付近には、すでに傍聴希望者らが集まっていた。ジャンバーを着た販売店主ふうのひとの姿もあった。

わたしは濱中さんが読売を提訴した2020年から、この裁判を取材してきた。そして読売も他社と同様に「押し紙」政策を取ってきたという確信を深めた。少なくとも販売店に過剰な新聞が溢れていたこと事実は確認した。それ自体が問題なのである。

濱中さんが「押し紙」を断ったことを示すショートメールも裁判所へ提出されている。搬入部数のロック(読者数の増減とは無関係に搬入部数を固定する行為)も確認できた。従って、裁判所が「政治的判断」をしなければ、濱中さんの勝訴だと予想していた。

ここで言う「政治判断」とは、司法官僚による裁判への介入である。日本で最大の新聞社である読売が敗訴した場合、新聞業界が崩壊する可能性が高い。それを避けるために司法官僚が介入して、濱中さんの訴えを退ける判決を下すように指導する行為のことである。

こうした適用を受ける裁判は、俗に「報告事件」と呼ばれる。生田暉夫弁護士あら、幾人かの裁判官経験者らが、それを問題視している。わたしは最高裁事務総局に対する情報公開請求により、「報告事件」の存在そのものは確認している。

ただ、報告事件の可能性に言及するためには、判決文そのものに論理の破綻がないかを見極める必要がある。よほど頭が切れる裁判官が判決の方向性を「修正」しないかぎり、論理が破綻しておかしな文章になってしまう。今回の読売裁判の判決は、達意と正確な論理という作文の最低条件すら備えていない。(これについては、別稿で検証する)。それゆえに判決文を公開して、「報告事件」の可能性を検証する必要があるのだ。

ここ数年に提起された「押し紙」裁判では、判決の直前に不可解なことが立て続けに起きている。結審の直前に裁判官が交代したり、判決の言い渡しが延期になったりしたあげく、販売店が敗訴する例が続いている。もちろんそれだけを理由に「報告事件」と決めつけることはできないが、社会通念からして同じパターンが繰り返される不自然さは免れない。

たとえば日経新聞の「押し紙」裁判では、店主が書面で20回以上も「押し紙」を断っていながら、裁判所は日経による「押し紙」行為を認定しなかった。産経新聞の「押し紙」裁判では、「減紙要求」を産経が拒否した行為について、「いわゆる押し紙に当たり得る」と認定していながら、「原告が顧客名簿の開示に応じないなどの対応をしていた」ことを理由に、損害賠償を認めなかった。この産経「押し紙」裁判の判決を書いたのは、野村武範という裁判官だった。

野村裁判官は、産経の「押し紙」裁判が結審する直前に、東京高裁から東京地裁へ異動して、同裁判の新しい裁判長になった。なぜ司法官僚が裁判官を交代させたのかは不明だが、取材者のわたしから見れば、原告の元店主が圧倒的に優位に裁判を進めていたからではないかと推測される。司法官僚が新聞社を守りたかったというのが、わたしの推測だ。

わたしは念のために野村裁判官の経歴を調べてみた。その結果、不自然な足跡を発見した。次に示すように野村裁判官が名古屋地裁から東京高裁に赴任したのは、2020年4月である。そして同年の5月に東京地裁へ異動した。東京高裁での在籍日数は40日である。不自然きわまりない。

2020年 5.11 東京地裁判事・東京簡裁判事

2020年 4. 1 東京高裁判事・東京簡裁判事

2017年 4. 1 名古屋地裁判事・名古屋簡裁判事

わたしは野村裁判官を自分の頭の中のブラックリストに登録した。このブラックリストは、他にも裁判官や悪徳弁護士が登録されている。いずれも要注意の人物である。わたしから見れば、日本の司法制度を機能不全に陥れている人々である。

◆要注意の裁判官

判決言渡しの時間が近づくにつれて、緊張が増した。仮に読売が敗訴すれば、「押し紙」を柱とした新聞のビジネスモデルは、一気に崩壊へ向かう。メディアの革命となる。地方紙のレベルでは、佐賀新聞のケースのように「押し紙」を認定して、新聞社に損害賠償を命じた裁判もある。従って一抹の希望を持って、わざわざ来阪したのである。

わたしは廊下のベンチから立ち上がり、法廷の出入口に張り出してある告知に目を向けた。次の瞬間、自分の目を疑った。これまでこの裁判を担当してきた3人の裁判官の名前が見当たらなかった。その代わりに次の3名の裁判官の名前があった。その中のひとりは、ブラックリストの筆頭の人物だった。野村武範が急遽裁判長になっていたのだ。

野村武範

山中耕一

田崎里歩

わたしはベンチに座っている江上弁護士に、

「敗訴です」

と、言って苦笑した。それから事情を説明した。

◆鹿砦社の裁判を担当した池上尚子裁判官も関与

判決は、濱中さんの敗訴だった。野村裁判長が判決文を読み上げた。既に述べたように判決は、濱中さんを敗訴させただけではなく、濱中さんに約1000万円の支払いを命じていた。

しかし、判決文には新任の野村裁判長らの名前はなかった。前任の3人の裁判官が判決を下したことになっていた。つまり法的に見れば、これの裁判は「報告事件」ではない。前任の3人の裁判官が判決を下したのである。

ただ、司法官僚が野村裁判長を大阪地裁へ送り込んだのは4月1日で、判決日が20日なので、この間の引き継で内容の調整が行われた可能性は否定できない。このあたりの事情については、今後、前任の池上尚子裁判官を取材したいと考えている。池上尚子は鹿砦社とカウンター運動の裁判でも裁判長を務め、不可解な判決を書いた人である。

判決直前の数週間に何があったのかは、当事者しか知りえないが、判決文そのものを検証することは誰にでもできる。論理の破綻や矛盾がないか、今後、慎重に検討して、判決の評価を定めなければならない。

❷読売の独禁法違反を認定

この判決を下したのは池上尚子裁判長である。池上裁判長は、カウンター運動のリーダー・李信恵と鹿砦社の裁判に、途中から裁判長として登場して、原告の鹿砦社を敗訴させ、被告・李信恵が起こした「反訴」で鹿砦社に165万円の支払い命令を下した人物である。幸いに高裁は、池上判決の一部誤りを認め、賠償額を110万円(+金利)に減額し、池上裁判長が認定しなかった李信恵らの暴力的言動の最重要部分を事実認定した。

読売「押し紙」裁判の池上判決で最も問題なのは、読売による「押し紙」行為を独禁法違反と認定していながら、さまざまな理由付けをして、損害賠償責任を免責したことである。読売の「反訴」を全面的に認め、元店主の濱中勇志さんに約1000万円の支払いを命じた点である。読売の「押し紙」裁判では、「反訴」されるリスクがあることをアピールしたかったのだろうか。

池上判決のどこに問題があるのか、わたしの見解を公表しておこう。結論を先に言えば、木を見て森を見ない論理で貫かれており、商取引の異常さから環境問題、さらにはジャーナリズムの信用にもかかわる「押し紙」問題の重大さを見落としている点である。

◆自由増減の権利は存在しなかった

既に述べたように判決は読売に「押し紙」があったことを認定した。

たとえば濱中さんがYCの経営をはじめた2012年4月の段階で、読売の社員らは新聞の搬入部数(定数)が1641部で、このうちの760部が残紙であることを濱中さんに知らせた。しかし、濱中さんは、「新規の新聞購読者を獲得して残紙を有代紙に変えることで対応できるなどと考え、そのことを承知の上で本件販売店の経営を引き継いだ」。(24P)。

この事実に基づいて、判決は次のように述べている。

「原告が本件販売店の経営を引き継ぐに当たり、本件販売店の定数にいついては、従前の定数を引き継ぐことを当然の前提とされていたものと推測され、定数に関する原告の自由な判断に基づく意向を反映する形で決定されたものであったとは考え難い」(33P)

つまり池上裁判長は、販売店には注文部数を自由に増減する権利が保障されていなかったと認定したのである。

また読売は、普段から販売店に対して「積み紙」(折込広告の水増しや補助金を目的とした部数の水増し)をしないように指導しており、それが守られない場合は販売店を強制改廃することができた。実際、わたしも「積み紙」を理由に販売店を改廃させられた店主らを知っている。「積み紙」を禁止することで、販売店を拡販活動に追い立てる構図があると言っても過言ではない。

こうした販売政策があるわけだから、濱中さんが「自ら、井田(注:読売の社員)が把握していた実配数の2倍近くの定数で被告に対して新聞を注文するようになったとは考え難」いというのが裁判所の判断だ。そして「被告(注:読売)があらかじめ定めた定数を前提に、(注:濱中さんが)新聞を注文するようになったと考えるのが合理的である」と結論づけた。それをふまえた上で、次のようにこの事実を認定している。(33P)

「以上からすると、被告が、原告に定数を指示して当該部数の新聞を注文させたことが推認され、この推認を覆すに足りる証拠は認められない。」(33P)

池上裁判長は、この行為が独禁法の新聞特殊指定(平成11年告示)の3項2に該当すると判断した。次の条項である。

3 発行業者が、販売業者に対し、正当かつ合理的な理由がないのに、次の各号のいずれかに該当する行為をすることにより、販売業者に不利益を与えること。

二 販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給すること。

以上を前提として、池上裁判長は読売の独禁法違反を次のように認定した。

「前記のとおり、被告の指示した定数は本件販売店の実配数を2倍近く上回るものであったところ、そのような新聞の供給が正常な商慣習に照らして適当と認めるに足りる証拠はなく、被告の従業員も上記定数と実配数に照らして適当と認めるに足りる証拠はなく、被告の従業員も上記定数と実配数との乖離を認識していたのであるから、被告がその指示する部数を原告に注文させたことに正当かつ合理的な理由がないと認められる。また、被告は、上記のとおり実配数を2倍近く上回る部数の新聞を原告に有代で供給している以上、販売業者に不利益を与えたといわざるを得ない」(34P)

「よって、被告には、平成11年告示3項に違反する行為があったといえる。」(34P)

ただし独禁法違反があったと認定した期間は、2012年の引き継時だけで、その他の時期については認定しなかった。

◆損害賠償も公序良俗違反も認めず

さて、独禁法違反を認定したのであれば、それに対して何らかの制裁を課すのが社会の常識である。取引の実態そのものが異常を極め、しかも被害が広告主にも及び、さらには環境問題(資源の無駄づかい)も含んでいるわけだから、社会通念からすれば、少なくとも「押し紙」は明らかに公序良俗違反になるはずだ。

ところが池上裁判長は、読売に対する一切の損害賠償責任を免責にしたのだ。その理由は、濱中さんが補助金などの支給により、大きな経済的損害を受けていなかったうえに、「押し紙」を前提としたビジネスモデルを承知していたからというものだった。

こうした論法が認められるのであれば、たとえば窃盗で得た金銭が1円とか10円とか、少額であれば返済は不要だと言っているに等しい。商取引の通念からすれば、たとえ数字の誤りが1円でもあれば、返済するのが常識である。

さらに残紙により広告主らから不正に広告料を騙し取る行為-折込広告の水増し行為に関しては、池上裁判長は驚くべき見解を述べている。

「被告の行為が広告主や社会一般に対する詐欺に当たるという点については、仮に詐欺に当たると評価されるとしても、原告との関係において直接問題となるものではないから、被告の行為について、直ちに本件契約を公序良俗に反するものであるとするほどの違法性があることを根拠付けるものとはいない」(35P)

「押し紙」により広告主に被害を与えていても、販売店に対する被害は発生していから、公序良俗違反を適用するには及ばないと言っているのだ。巷では、折込広告(広報も含む)の水増しが社会問題になっているのだが。

◆折込広告の水増し問題も直視せず

池上判決が2012年の販売店開業時について、独禁法違反を認定していながら、その他の時期については認定しなかったのは論理の整合性に欠ける。他の時期についても大量の残紙が存在したことは判決で認定したわけだから、同じ「押し紙」を柱とした同じビジネスモデルの下で、商取引が行われたと解釈するのがより整合性があるはずだが、池上裁判長はなぜか2012年の引き継時だけに独禁法違反を限定したのである。木を見て森を見ない論理を露呈した。

◆「押し紙」を柱としたビジネスモデル

さらに判決は、濱中さんがショートメールで「押し紙」を断っていたことを認定しているが、これについてもあれこれと理由を付けて、読売を免責している。

減紙の要求を受け入れない読売に業を煮やした濱中さんは、ショートメールで「押し紙」を減らすように申し入れた。その記録は、裁判所へ提出されている。次のようなやり取りだ。

(社員)「いきなり整理(注:部数を減らすこと)できないので、次回の訪店でお話しましょ!お互いの妥協策をかんがえましょ。俺をとばしたいなら、そうしますか。」(29P)

(社員)「書面出したら、昨日言った通り、全て担当員のせいになります。俺の管理能力が問われるから、部長ではなく、俺が全て責任とらされます。」「明日から会社でるので、部長と相談するな。少し大人しくしててな。おれに一任しておくれ。」(29P)

(濱中)「溝口社長に話し聞いてもらわないと解決しないでしょう。このままでは」(29P)

(社員)「社長にそれをすると、俺が飛ぶって!どばしたかったらやってくれ!」(29P)

(濱中)「紙の整理どうします?」(29P)

これらのメールから「押し紙」制度の中で、社員が上司と販売店の板挟みになっていることが読み取れる。「俺が全て責任とらされ」るとまで言っているのだ。「押し紙」を柱としたビジネスモデルの中で、読売の社員も苦しんでいる様子が読み取れるのである。ある意味では、社員も「押し紙」制度の被害者なのである。

ところが池上裁判長は、メールの文面から、「押し紙」制度の被害が社員にまで及んでいる実態を読み取ることなく、切り捨てているのである。たとえば、

「①原告は、被告の担当者とメールのやり取りすることもあったにもかかわらず、平成30年3月以前において原告が減紙を申し出る内容のメールを被告の担当者に送信したことを裏付けるメール等の証拠がないこと、②原告は、前記3(5)アのとおり被告の読者センターに対して苦情等を直接伝えるなどしていたのであるから、本件販売店を担当する被告の担当者に対して継続的に減紙を申し出ていたにもかかわらず一向に応じてもらえない状況にあったというのであれば、被告の本社に対して何らかの働き掛けを行うことが想定できるにもかかわらず、原告が被告の本社に直接減紙を求めたような事情が証拠上認められないこと、③前期3(5)オの平成30年4月の原告と梶原とのメールのやり取りには、『いきなり整理できない』などと、原告が急に減紙の話を持ち出したことがうかがわれる内容が含まれること」

などである。

ちなみに社員が記した「いきなり整理できない」という表現は、これまでの「押し紙」を柱とした商慣行を「いきなり」変えることはできないと、解釈するほうが自然だと、わたしは思う。

なお、日経新聞の「押し紙」裁判でも類似した司法判断(京都地裁、2022年)があった。原告の元店主が書面で20回以上も「押し紙」を断っていたにもかかわらず、販売店と新聞社がこれらの書面を前提に販売店と新聞社が話し合ったから、「押し紙」とは認定できないとする内容だった。判決の方向性を最初から新聞社の勝訴に決めているから、「押し紙」の決定的な証拠を突きつけられると、次々とブラックユーモアのような詭弁を持ち出してくるのである。裁判の公平性に疑問が残るのである。

◆控訴審で補助金制度の検証が必要

濱中さんに対して、約1000万円の支払いを命じた件に関しては、補助金の性質を池上裁判長がよく理解していないとしか言いようがない。濱中さんが補助金の架空請求をしていたので、それによって得た額を返済するように命じたのだが、新聞のビジネスモデルの全体像の中で補助金の役割を考える必要がある。

補助金というものは、ビジネスモデルの構図の中でみると、「押し紙」の負担を軽減すると同時にABC部数をかさ上げして、紙面広告の媒体価値を上げる役割がある。濱中さんの販売店には、常時大量の残紙があったわけだから、それに相応した補助金の額も大きかった。

読売裁判のケースは再検証する必要があるが、一般論で言えば、新聞社はさまざまな名目を付けて補助金を支給する。昔は、封筒に現金を入れてどんぶり勘定で支給したのである。従って領収書があるとは限らない。新聞社が開き直って販売店に「架空請求をしていた」と言えば、販売店は反論ができない。毎日新聞では、1986年に補助金制度を利用した裏金作りも発覚している。(『毎日新聞百年歴史』)

濱中さんのケースが、一般論に該当するのか、控訴審で再検証する必要がある。

改めて言うまでもなく裁判官には、人を裁くただならぬ特権が付与されている。従って公正な判決を故意に捻じ曲げた場合は、司法界から除籍されるべきだろう。

❸新聞協会と公正取引委員会の密約疑惑

押し紙」の定義をめぐる争点を紹介しておこう。結論を先に言えば、この論争には2つの問題を孕んでいる。

①池上裁判長の「押し紙」の定義解釈が根本的に間違っている可能性である。

②かりに解釈が間違っていないとすれば、公正取引委員会と新聞業界の「密約」が交わされている可能性である。

◆新聞特殊指定の下での「押し紙」定義

一般的に「押し紙」とは、新聞社が販売店に買い取りを強制した新聞を意味する。たとえば新聞購読者が3000人しかいないのにもかかわらず、新聞4000部を搬入して、その卸代金を徴収すれば、差異の1000部が「押し紙」になる。(厳密に言えば、予備紙2%は認められている。)

しかし、販売店が、新聞社から押し売りを受けた証拠を提示できなければ、裁判所はこの1000部を「押し紙」とは認定しない。このような法理を逆手に取って、読売の代理人・喜田村洋一自由人権協会代表理事らは、これまで読売が「押し紙」をしたことは1度たりともないと主張してきた。

これに対して原告側は、新聞の実配部数に2%の予備紙を加えた部数を「注文部数」と定義し、それを超えた部数は理由のいかんを問わず「押し紙」であると主張してきた。たとえば、新聞の発注書の「注文部数」欄に4000部と明記されていても、実配部数が3000部であれば、これに2%を加えた部数が新聞特殊指定の下で、特殊な意味を持たせた「注文部数」の定義であり、それを超過した部数は「押し紙」であると主張してきた。

この主張の根拠になっているのは、1964年に公正取引委員会が交付した新聞特殊指定の運用細目である。そこには新聞の商取引における「注文部数」の定義が次のように明記されている。

「注文部数」とは、新聞販売業者が新聞社に注文する部数であって新聞購読部数(有代)に地区新聞公正取引協議会で定めた予備紙等(有代)を加えたものをいう。

当時、予備紙は搬入部数の2%に設定されていた。従って新聞特殊指定の下では、実配部数に2%の予備紙を加えた部数を「注文部数」と定義して、それを超える部数は理由のいかんを問わず「押し紙」とする解釈が成り立っていた。発注書に記入された注文部数を単純に解釈していたのでは、販売店が新聞社から指示された部数を記入するように強制された場合、「押し紙」の存在が水面下に隠れてしまうからだ。従って特殊な「押し紙」の定義を要したのだ。公正取引委員会は、「注文部数」の定義を特殊なものにすることで、「押し紙」を取り締まろうとしたのである。

1999年になって、公正取引委員会は新聞特殊指定を改訂した。改訂後の条文は、次のようになっている。読者は従来の「注文部数」という言葉が、「注文した部数」に変更されている点に着目してほしい。

3 発行業者が、販売業者に対し、正当かつ合理的な理由がないのに、次の各号のいずれかに該当する行為をすることにより、販売業者に不利益を与えること。

一 販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること(販売業者からの減紙の申出に応じない方法による場合を含む。)。

二 販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給すること。

◆「押し紙」の定義の変更

池上裁判長は、「押し紙」の定義について、改訂前の定義であれば、販売店側の主張する通りだと判断したが、改訂後の条文で、「注文部数」が「注文した部数」に変更されているので、「押し紙」の定義も従来通りではないと判断した。つまり

販売店が新聞の発注書に記入した外形的な数字が「注文部数」に該当するとする認定したのである。それを理由に、残紙の存在は認定していながら、それが「押し紙」に該当するとは認定しなかった。言葉を替えると、公正取引委員会が1964年に「押し紙」を取り締まるために定めた特殊指定の運用細目における「押し紙」の定義を無効としたのである。

※ただし、既に述べたように原告の元店主が販売店を開業した2012年4月については、「押し紙」の存在を認定した。

その主要な理由は「注文部数」と「注文した部数」では、意味が異なるからとしている。はたして実質的に「注文部数」と「注文した部数」に意味の違いがあるのだろうか。社会通念からすれば、これは言葉の綾の問題であってが、意味は同じである。

それに1999年の新聞特殊指定の改訂時に公正取引委員会は、新しい運用細目を設けていない。従って、運用細目に関しては変更されていないと見なすのが自然である。ところが池上裁判長は、1964年の運用細目は無効になっているとして、販売店が注文書に書き込んだ部数が注文部数にあたると認定したのである。

改めて言うまでもなく、新聞特殊指定の目的は、特殊な条項を設けることで、新聞の商取引を正常にすることである。独禁法の精神からしても、「押し紙」を放置するための法的根拠ではないはずだ。

◆公取委と新聞協会の「密約」の疑惑

仮に池上裁判長の判断が正しいとすれば、1999年の新聞特殊指定改訂の際に、公正取引委員会は、新聞社がより「押し紙」をしやすいように特殊指定を改訂して便宜を図ったことになる。実際、その可能性も否定できない。と、言うのもその後、急激に「押し紙」が増えたからだ。今や搬入部数の50%が「押し紙」と言った実態も特に珍しくはない。

公正取引委員会が新聞特殊指定を改訂した1999年とはどのような時期だったのだろうか。当時にさかのぼってみよう。まず、前年の1998年に公正取引委員会は、北國新聞社に対して「押し紙」の排除勧告を出した。その際に新聞協会に対しても、北國新聞だけではなく、多くの新聞社で「押し紙」政策が敷かれていることに注意を喚起している。

これを受けて新聞協会と公正取引委員会は、話し合いを持つようになった。わたしは、両者の間で何が話し合われたのかを知りたいと思い、議事録の情報公開を求めた。ところが開示された書面は、「押し紙」に関する部分がほとんど黒塗になっていた。「押し紙」に関して、外部へは公開できない内容の取り決めが行われた可能性が高い。

1999年の公正取引委員会が改訂した新聞特殊指定は、新聞社が「押し紙」政策を活発化させる上で、法的な支えになっていることも否定できない。池上裁判長が示した新しい新聞特殊指定の下における「押し紙」の定義が正しいとすれば、両者は話し合いにより「押し紙」の定義を1964年以前のものに戻すことにより、新聞社が自由に「押し紙」を出来る体制を構築したことになる。

しかし、それでは特殊指定の意味がない。特殊指定が存在する以上は、「押し紙」の定義も、それに即した解釈すべきではないか。

このように池上裁判長が示した新しい新聞特殊指定(1999年)の下における「押し紙」の定義をめぐる論考は、2つの問題を孕んでいるのである。

ジャーナリズムの問題は、ジャーナリズムの土俵で決着を、17日の読売「押し紙」裁判の判決について

17日に読売新聞の「押し紙」裁判の判決が福岡地裁であった。早朝に空路、東京から福岡へ飛び、裁判所で判決の言い渡しを聞いた。残念ながら原告(元店主)の敗訴だった。詳細は改めて報告するが、判決を聞きながら日本の公権力が新聞社を手厚く保護しているという確信を深めた。

が、冷静に考えれば、かりに元店主の訴えてが認められていれば、日本の新聞業界は崩壊する。

「押し紙」が普遍的な問題であるからだ。日本は大混乱に陥る。癌が完全に切除され、公権力から独立したジャーナリズムが台頭する土壌が生まれるわけだから、「日本革命」の前兆になりかねない。

意外に認識されていないが、新聞・テレビは、公権力を維持するための世論誘導装置にほかならない。戦前からそうだった。戦後、「民主主義」の仮面をかぶった変革が起きたような錯覚が広がったが、実は何も変わっていないのだ。

「民は愚かに保て」の原理が、ちゃんと生きているのだ。ジャーナリズムの問題は、やはりジャーナリズムで決着をつける必要がある。司法だけが戦いの土俵ではない。

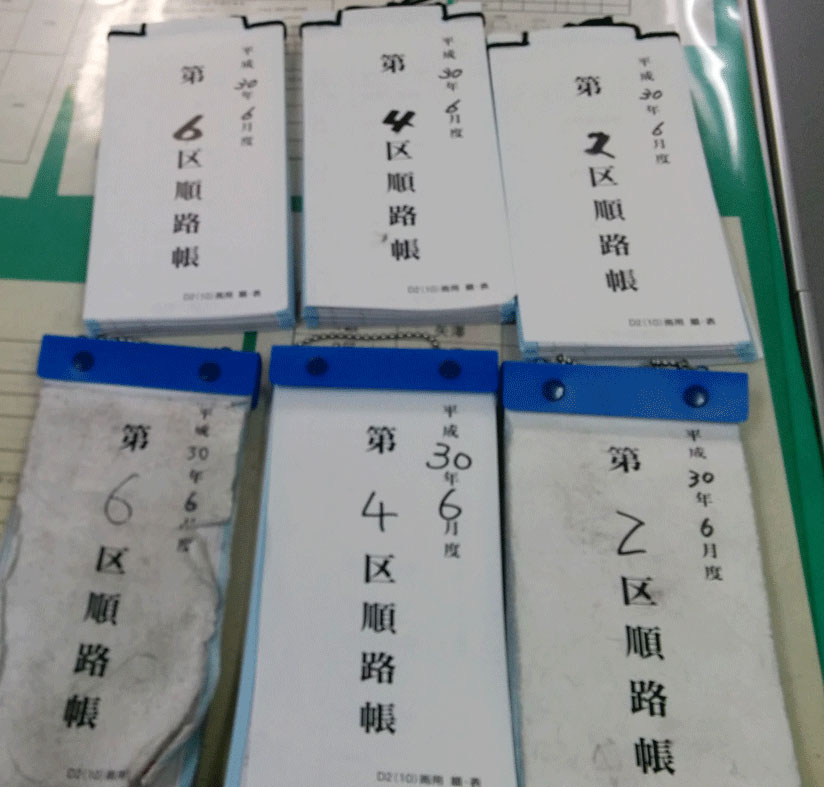

日本新聞協会の新聞人は冒頭の写真が物語る「押し紙」の事実をどう説明するのだろうか?

「押し紙」の定義をめぐる公正取引委員会と新聞協会の密約疑惑 読売新聞『押し紙』裁判〈3〉

大阪地裁が4月20日に下した読売「押し紙」裁判の判決を解説する連載の3回目である。既報したように池上尚子裁判長は、読売による独禁法違反(「押し紙」行為)は認定したが、損害賠償請求については棄却した。

読売が独禁法に抵触する行為に及んでいても、原告の元店主に対しては1円の損害賠償も必要ないと判断したのである。

連載3回目の今回は、「押し紙」の定義をめぐる争点を紹介しておこう。結論を先に言えば、この論争には2つの問題を孕んでいる。

①池上裁判長の「押し紙」の定義解釈が根本的に間違っている可能性である。

②かりに解釈が間違っていないとすれば、公正取引委員会と新聞業界の「密約」が交わされている可能性である。

◆新聞特殊指定の下での「押し紙」定義

一般的に「押し紙」とは、新聞社が販売店に買い取りを強制した新聞を意味する。たとえば新聞購読者が3000人しかいないのにもかかわらず、新聞4000部を搬入して、その卸代金を徴収すれば、差異の1000部が「押し紙」になる。(厳密に言えば、予備紙2%は認められている。)

しかし、販売店が、新聞社から押し売りを受けた証拠を提示できなければ、裁判所はこの1000部を「押し紙」とは認定しない。このような法理を逆手に取って、読売の代理人・喜田村洋一自由人権協会代表理事らは、これまで読売が「押し紙」をしたことは1度たりともないと主張してきた。

これに対して原告側は、新聞の実配部数に2%の予備紙を加えた部数を「注文部数」と定義し、それを超えた部数は理由のいかんを問わず「押し紙」であると主張してきた。たとえば、新聞の発注書の「注文部数」欄に4000部と明記されていても、実配部数が3000部であれば、これに2%を加えた部数が新聞特殊指定の下で、特殊な意味を持たせた「注文部数」の定義であり、それを超過した部数は「押し紙」であると主張してきた。

この主張の根拠になっているのは、1964年に公正取引委員会が交付した新聞特殊指定の運用細目である。そこには新聞の商取引における「注文部数」の定義が次のように明記されている。

「注文部数」とは、新聞販売業者が新聞社に注文する部数であって新聞購読部数(有代)に地区新聞公正取引協議会で定めた予備紙等(有代)を加えたものをいう。

当時、予備紙は搬入部数の2%に設定されていた。従って新聞特殊指定の下では、実配部数に2%の予備紙を加えた部数を「注文部数」と定義して、それを超える部数は理由のいかんを問わず「押し紙」とする解釈が成り立っていた。発注書に記入された注文部数を単純に解釈していたのでは、販売店が新聞社から指示された部数を記入するように強制された場合、「押し紙」の存在が水面下に隠れてしまうからだ。従って特殊な「押し紙」の定義を要したのだ。公正取引委員会は、「注文部数」の定義を特殊なものにすることで、「押し紙」を取り締まろうとしたのである。

1999年になって、公正取引委員会は新聞特殊指定を改訂した。改訂後の条文は、次のようになっている。読者は従来の「注文部数」という言葉が、「注文した部数」に変更されている点に着目してほしい。

3 発行業者が、販売業者に対し、正当かつ合理的な理由がないのに、次の各号のいずれかに該当する行為をすることにより、販売業者に不利益を与えること。

一 販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること(販売業者からの減紙の申出に応じない方法による場合を含む。)。

二 販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給すること。

◆「押し紙」の定義の変更

読売新聞『押し紙』裁判〈2〉李信恵を勝訴させた池上尚子裁判長が再び不可解な判決、読売の独禁法違反を認定するも損害賠償責任は免責

4月20日に大阪地裁が下した「押し紙」裁判の判決を解説しよう。前回の記事(「読売新聞『押し紙』裁判〈1〉元店主が敗訴、不可解な裁判官の交代劇、東京地裁から大阪地裁へ野村武範裁判官が異動」)で述べたように、判決は裁判を起こした元店主の請求を棄却し、逆に被告・読売新聞の「反訴」を認めて、元店主に約1000万円の支払いを求める内容だった。

5月1日、元店主は判決を不服として大阪高裁へ控訴した。(※判決全文は文尾からダウンロード可能)

この判決を下したのは池上尚子裁判長である。池上裁判長は、カウンター運動のリーダー・李信恵と鹿砦社の裁判に、途中から裁判長として登場して、原告の鹿砦社を敗訴させ、被告・李信恵が起こした「反訴」で鹿砦社に165万円の支払い命令を下した人物である。幸いに高裁は、池上判決の一部誤りを認め、賠償額を110万円(+金利)に減額し、池上裁判長が認定しなかった李信恵らの暴力的言動の最重要部分を事実認定した。(※池上尚子裁判長が関わった鹿砦社対李信恵訴訟に関しては本記事文末の関連記事リンクを参照)

読売「押し紙」裁判の池上判決で最も問題なのは、読売による「押し紙」行為を独禁法違反と認定していながら、さまざまな理由付けをして、損害賠償責任を免責したことである。読売の「反訴」を全面的に認め、元店主の濱中勇志さんに約1000万円の支払いを命じた点である。読売の「押し紙」裁判では、「反訴」されるリスクがあることをアピールしたかったのだろうか。

池上判決のどこに問題があるのか、わたしの見解を公表しておこう。結論を先に言えば、木を見て森を見ない論理で貫かれており、商取引の異常さから環境問題、さらにはジャーナリズムの信用にもかかわる「押し紙」問題の重大さを見落としている点である。評価できる側面もあるが、わたしは公正な判決とは思わない。判決は間違っていると思う。

◆「押し紙」による独禁法違反を認定

読売新聞「押し紙」裁判〈1〉元店主が敗訴、不可解な裁判官の交代劇、東京地裁から大阪地裁へ野村武範裁判官が異動

4月20日、読売新聞の元店主・濱中勇さんが読売新聞社に対して大阪地裁に提起した「押し紙」裁判の判決があった。

判決内容の評価については、日を改めてわたしなりの見解を公開する。本稿では判決の結論とこの裁判を通じてわたしが抱いた違和感を記録に留めておく。ここで言う違和感とは、判決の直前にわたしが想像した最高裁事務総局の司法官僚らの黒幕のイメージである。

まず判決の結論は、濱中さんの敗訴だった。濱中さんは、「押し紙」による被害として約1億3000万円の損害賠償を請求していたが、大阪地裁はこの請求を棄却した。その一方で、濱中さんに対して読売への約1000万円の支払を命じた。補助金を返済するように求めた読売の主張をほぼ全面的に認めたのである。

つまり大阪地裁は、「押し紙」の被害を訴えた濱中さんを全面的に敗訴させ、逆に約1000万円の支払を命じたのである。

◆権力構造の歯車としての新聞業界

判決は20日の午後1時10分に大阪地裁の1007号法廷で言い渡される予定になっていた。わたしは新幹線で東京から大阪へ向かった。新大阪駅で、濱中さんの代理人・江上武幸弁護士に同行させてもらい大阪地裁へ到着した。判決の言い渡しまで時間があったので、1階のロビーで時間をつぶした。そして1時が過ぎたころに、エレベーターで10階へ上がった。【続きはデジタル鹿砦社通信】

読売新聞「押し紙」裁判、原告の元店主が敗訴するも、読売による「新聞特殊指定第3項2号違反を認定」

大阪地裁は、4月20日、読売新聞の元店主・濱中勇さんが読売新聞社に対して大阪地裁に提起した「押し紙」裁判の判決を言い渡した。結果は、濱中さんの敗訴だった。しかし、判決の中で裁判所は、読売による新聞特殊指定第3項2号違反を認定しており、今後の「押し紙」問題の進展に大きな影響を及ぼしそうだ。

新聞特殊指定第3項2号とは、新聞社が「販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給する」行為である。しかし、「押し紙」に対する損害賠償責任は免責しており、論理の整合性が完全に欠落している。

この判決について「押し紙」弁護団の江上武幸弁護士が報告文を公開したので、以下、掲載しておこう。

■報告書

読売新聞押し紙訴訟 大阪地裁判決のご報告

令和5年(2023)4月吉日

弁 護 士 江 上 武 幸

4月20日(木)午後1時10分、大阪地裁本館10階の1007号法廷で、広島県福山市の読売新聞販売店元経営者の濱中さんを原告、読売新聞大阪本社を被告とする1億2370万円の損害賠償を求める押し紙裁判の1審判決が言い渡されました。

福岡から私、東京から黒藪さんの二人が判決を聞くために大阪に出向きました。原告の濱中さんは仕事のため立会うことは出来ませんでした。

法廷にはいる前に、入り口横の掲示板に貼られた3人の裁判官の名前を見て、黒藪さんが「アッ」と声を上げました。

そして、「この裁判長は、東京地裁で産経新聞の押し紙裁判の敗訴判決を言い渡した裁判長です。」と言って野村武範裁判官の名前が書かれている、掲示板を指さしました。

その瞬間、私と黒藪さんは濱中さんの押し紙裁判の敗訴判決を確信しました。

野村裁判官は、名古屋地裁から東京高裁に転勤して、わずか40日ほどで再び東京地裁に転勤になり、51部ある民事部の中で、産経新聞の押し紙訴訟を担当する部に配属され販売店の敗訴判決を言い渡しています。

その、野村裁判官が、今度は東京地裁から大阪地裁に転勤して、26部ある民事部の中で、読売新聞の押し紙訴訟を担当する24部に配属になり、濱中さんの敗訴判決を言い渡しています。

2022年4月の京都地裁の日経新聞の押し紙敗訴判決や、同年8月の東京地裁の読売新聞の押し紙敗訴判決などでも、不思議な裁判官の人事異動や日程の変更などが相ついでみられています。

このような裁判官の特異な人事異動は、裁判の公正と司法に対する国民の信頼を大きく損なうもので、裁判所の内外を問わず何らかの形で問題提起する必要性が高まっていると思います。

ネット社会が広がっていますので、このようにネットに情報発信することで世論が喚起することを大いに期待しているところです。

ところで、本件判決には読売新聞の押し紙裁判ではこれまで見られなかった注目すべき判断が示されています。

判決は、濱中さんが前経営者から販売店を引き継いだ平成24年(2012)4月の供給部数1641部の内、配達されない残紙が約760部程度含まれていたことを指摘し、この残紙は平成11年告示の新聞特殊指定第3項2号違反の「注文部数指示行為」該当するとの判断を示したのです。

驚きの事実認定でした。というのも、読売新聞は、これまで一部たりとも独禁法違反の押し紙は存在しないと公言していたからです。今回、裁判所が認めた残紙の割合は46パーセントにも及びます。

私どもは、平成20年(2008)頃、福岡県筑後地区の読売新聞販売店の依頼を受けて、不要な新聞の減紙を申し入れたことがありますが、その当時も残紙の割合は4~50パーセントに及んでいました。

今回の判決は1000万部を豪語する読売新聞にこのような大量の残紙があることを裁判所が認めたもので、画期的判決と評してよいと思います。

しかし、残念なことは、せっかく独禁法違反の押し紙を認定したにもかかわらず、不法行為にも公序良俗にも法令遵守義務違反にもあたらないとして濱中さんの請求を棄却したことです。

誰が考えても、押し紙はコンプラアンス違反であり、不法行為であり、折込み広告料の詐欺行為であり公序良俗に反し無効であることは明らかです。

大阪高裁に控訴することになりますが、高裁裁判官が法と良心にのみ基づいて地裁判決を見直してくれれば、必ずや濱中さんを勝訴に導くことが出来ると確信しています。

濱中さんは、読売新聞社に押し紙をやめさせ、現役の販売店経営者が胸をはって新聞配達の仕事ができるようになることを願ってこの裁判を提訴されています。来月5月には、福岡地裁で読売新聞西部本社を被告とする押し紙裁判の判決も言い渡される予定です。

引き続き、他の押し紙裁判についても、皆様のご支援のほどをよろしくお願い申し上げます。

■この裁判の判決については、明日付けの「デジタル鹿砦社通信」で改めて報告します。また、近々に判決の全文を公開します。

■ウルグアイのプレス協会へも、「押し紙」問題やメディアと政界の融着を報告しました。