国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」、津田監督は中止に対し抵抗したのか?

国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の「表現の不自由展・その後」が愛知県知事の手で中止に追い込まれた。独裁政権の国が、こうした処置を講じることは、チリのピノチェト政権下の時代に見るようにめずらしくはないが、先進資本主義国といわれる国で、このような措置が講じられるのは極めてまれだ。

特定秘密保護法が成立した2013年あたりから、将来的に日本も言論表現の自由が著しく制限されるのではないかとする見方が増えていたが、いよいよそれが現実味を帯びてきた。

国際芸術祭の「表現の不自由展・その後」で、最初にクレームを付けたのは、河村たかし名古屋市長だった。当然、河村氏がどこまで芸術を理解したうえで、こうした行為に及んだかということが問題になる。

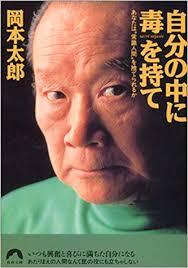

もちろん芸術の概念は固定したものではないが、河村市長は根本的なことがよく分かっていないのではないかというのが、わたしの見方だ。「芸術とは何か」という問題について、故岡本太郎が著書『自分の中に毒を持て』の中で、示唆に富むエピソードを紹介している。大事な指摘なので、引用しておこう。

先年、東京のデパートで大規模な個展を開いた。ある日、会場に行くと、番をしていた人が面白そうに、ぼくに近づいてきた。にやにや笑いながら報告するのだ。混み合った場内でもちょっと目に立つ女性が、二時間あまりもじいっと絵の前に立っていた。そのうちにポッシと、

「いやな感じ!」

そう言って立ち去った、という。

報告しながら、相手はぼくの反応をいたずらっぽくうかがっている。さすがの岡本太郎もギャフンとするだろう、と期待したらしい。ところがぼくは逆にすっかり嬉しくなってしまったのである。

それで良いのだ。絵を見せた甲斐があるというものだ。その人こそすばらしい観賞者だ。

ただ不愉快なものならば、そんなに凝視しているはずがない。ちらりと見て、顔をそむけて行ってしまう。いや、見もしないだろう。それだけ見つめたあげく、この発言。

「あら、いいわね」

「しゃれてるじゃない」

「まことに結構なお作品」

なんて言われたら、がっかりだ。こちらは自分の生きているアカシをつき出している。人間の、本当に燃えている生命が、物として、対象になって目の前にあらわれてくれば、それは決して単にほほ笑ましいものではない。心地よく、いい感じであるはずはない。

むしろ、いやな感じ。いやったらしく、ぐんと迫ってくるものなのだ。そうでなくてはならないととぼくは思っている。

ぼくは『今日の芸術』という著書の中で、芸術の三原則として、次の三つの条件をあげた。

芸術はきれいであってはいけない。うまくあってはいけない。心地よくあってはいない。それが基本原則だ、と。

河村市長は、芸術についてなにも知らないまま、「表現の不自由展・その後」に不快感を示したのである。が、河村氏は従軍慰安婦の少女像が気になって気になって仕方がなかったのだ。不快だが、印象に刻まれてしまう。はからずも芸術に接する体験をして、我慢できなくなってクレームを付けたのだ。

改めていうまでもなく、従軍慰安婦は紛れもない歴史的事実であるからこそ、多くの日本人の神経を逆なでするのだ。

が、津田監督のねらいは、むしろこのあたりにあったのではないか。事実、朝日新聞に次のようにコメントしている。

「物議を醸す企画を公立の部門でやることに意味があると考えた。成功すれば企画に悩む人の希望になれると考えたが、劇薬だった。トリエンナーレに入れることが適切だったかは考えなければいけないと思っている」

◇理不尽な要求にはNO!

言論表現の自由を語るとき、そこには右翼とか、左翼といった前提が入り込む余地はない。右翼にとって不快なものであっても、左翼にとって不快なものであっても、それを排除することは、言論妨害であり、言論表現の自由に反する。「反差別」のラディカルな運動を展開し、大阪でリンチ事件を起こした人々は、自分たちの理念に合わない者は法律で取り締まるべきだという論理のようだが、これは間違っている。同じように、国際芸術祭の「表現の不自由展・その後」を中止に追い込んだ人々も、間違っている。

今回の件で残念なのは、津田監督が「中止」を受け入れてしまったことだ。かりに岡本太郎が「表現の不自由展・その後」の監督を務め、今回の事態に対峙していれば、おそらく頑として中止を受け入れなかったのではないか。岡本太郎は芸術に命をかけてた人だったし、妥協を受け入れた瞬間に、岡本太郎は存在しなくなることを知っていたからだ。

不当な圧力に屈しなかった有名な事例としては、チリの軍事クーデター(1973年)で殺害されたサルバドール・アジェンデの例がある。クーデターの直前に、アジェンデはピノチェト側から海外へ亡命するための飛行機を準備する提案を受けている。ピノチェトは当初、無血クーデターを狙っていたのだ。が、アジェンデはそれを断り、ラジオで国民に向けて自分は屈服しない旨の演説を行った。

その後、大統領官邸は空爆され、アジェンデは死亡した。しかし、アジェンデが示した姿勢が、その後の反政府運動の大きな力となり、チリは民主主義を取り戻したのである。そのことは、ミゲール・リティン監督の『チリの記録』にも撮影されている。

津田監督は、理不尽な要求はあくまでも拒否し、抵抗すべきだっただろう。