【書評】『一九七〇年 端境期の時代』、よど号の元メンバーが近くて遠い祖国へ届けた言葉

ノンフィクション作品の質を決める最大の要素は、テーマの重さである。さらに欲を言えば実体験。そして表現という点では、第3者がそれを取材して書くよりも、当事者が綴る方が説得力が何倍にも増す。若林盛亮氏の「『よど号』で飛翔五十年、端境期の闘いは終わっていない」は、これらの条件を兼ねそなえた傑作だ。著者は、ピョンヤンから、同時代の日本へメッセーを送っている。

若林氏についてインタネットで検索して、筆者は次の経歴をみつけた。

滋賀県草津市生まれ。滋賀県立膳所高等学校を経て同志社大学経済学部に入学。在学中、1970年によど号ハイジャック事件を起こし、北朝鮮に亡命。 1976年に結婚し、妻である若林佐喜子と平壌に在住している。(ウィキペディア)

幼いころから若林氏は、戦後日本に対する違和感を感じていたという。戦後民主主義の影響を受けて教壇に立ちながら、その一方で運動会の行進曲に軍艦マーチを流したり、戦争体験を自慢する教師に、異質なものを感じたという。

この種の違和感は、筆者も繰り返し体験してきた。「君が代」斉唱を強制しながら、同和教育では、「一切の差別を廃止する」と宣言した教師。旧日本軍と同じ詰襟の制服が当たり前だった中学校と高校。そんな記憶があるがゆえに、若林氏が表現している感覚が自分のことのように理解できる。

若林氏は、戦後日本に対する違和感を同志社大学に入学した後も持ち続ける。そして理不尽なことに対しては闘うべきだと考え、学生運動に参加して、よど号のメンバーになる。「座して死を待つよりも困難に挑戦し乗り越えていくべきという『常識』」が、若林氏を駆り立てたのである。

ところが朝鮮に渡り、「日本革命」のための軍事訓練に励んだり、朝鮮の関係者との交流を深めるなかで、自分たちが目指した武力による「世界革命」の思想はどこかおかしいと感じるようになる。そして何が間違っていたのかをまじめに総括するようになった。

◆◆

1970年代に学生運動を体験した人々の大半は、社会に出ると順々な企業戦士になった。学生運動の記憶を払拭し、なかには積極的に労働運動を弾圧する立場になった面々も少なくない。これらの人々こそが、失われた30年を作った確信犯ではないか。

こんな時に、物事を本気で考え、命がけで行動し、近くて遠い祖国を海外から見続けてきた人が、時代の境界を越えて、ピョンヤンから日本へ届けた言葉は重い。

◆◆

本書には、若林氏のほか次の方々が1970年について寄稿している。田原総一郎、中川五郎、矢作正、高橋幸子、田所敏夫、長崎浩、岩永正敏、高部務、板坂剛、三上治、中島慎一、前田和男、糟谷プロジェクト。

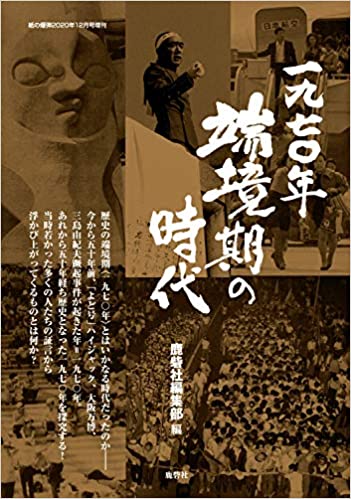

タイトル:『1970年 端境期の時代』

編集者:鹿砦社編集部

出版元:鹿砦社