煙草をめぐるトラブル、青葉警察署が作田学医師を名誉毀損の疑いで書類送検、「当然、会計にも行っていないと思います」、横浜地裁で患者に暴言

神奈川県青葉警察署が、6月19日付けで日本禁煙学会の作田学理事長(写真:日経メディカル)を名誉毀損の疑いで横浜地検へ書類送検したことが、告訴人本人への取材で分かった。

横浜副流煙裁判「反訴」(原告・藤井敦子他)の証人尋問の席で、作田理事長が特定の人物を指して、「うさんくさい患者さんでした」「当然、会計にも行っていないと思います」と証言したことが告訴の根拠である。横浜地裁の傍聴席はほぼ満席で、その中に「うさんくさい患者」と名指しにされた酒井久男氏もいた。

作田学医師を被告とする横浜副流煙裁判の「反訴2」、13日13時30分、東京地裁で

横浜副流煙裁判の「反訴2」(被告:作田学、原告:藤井敦子・酒井久男)の口頭弁論が3月13日の13時30分から、東京地裁806号法廷で開かれる。だれでも傍聴可能。裁判はこれまでは弁論準備で非公開となっていたが、傍聴を希望するメディア関係者らの要望に応えて、裁判所が審理の公開を決めた。

この裁判は横浜副流煙裁判がスラップに該当するとして、藤井敦子氏が提起した裁判の尋問で、被告の作田医師が、藤井氏を指して根拠もなく喫煙者であると罵倒するなど不穏当な発言に及んだために、藤井氏らが最初の「反訴」とは別に作田医師を提訴したものである。横浜副流煙裁判の「戦後処理」の一環である。

横浜副流煙事件「反訴」、1年の中断を経て被告の本人尋問へ

横浜副流煙事件の「反訴」で、被告A妻(3人の被告のひとり)の本人尋問が行なわれる公算が強くなった。しかし、A家の山田弁護士は、A妻の体調不良を理由として出廷できない旨を主張している。最終的に尋問が実現するかどうかは不透明で、3月11日に原告と被告の間で裁判の進行協議が行われる。

裁判では、作田医師が被告3人のために作成した診断書が争点になっている。これら3通の診断書は患者が自己申告した病状に重きを置いて、化学物質過敏症、あるいは「受動喫煙症」の病名が付された。それを根拠として、約4500万円を請求する前訴が提起されたのである。従って診断書が間違っていれば、提訴の根拠もなかったことになる。

つまり診断書の作成プロセスが問題になっているのだ。言葉を返ると、患者の希望に応じて作成した診断書に効力はあるかという問題である。

この「反訴」の発端は、2017年の秋にさかのぼる。

「市民運動=善」という幻想 市民運動のあり方を考える「別冊! ニューソク通信」の2つの番組

9月に筆者が出演した番組を2本紹介しよう。いずれも須田慎一郎氏がキャスターを務める「別冊! ニューソク通信」の番組である。ここで取り上げた2件の事件に初めて接する人にも理解できるように編成されている。

◆週刊金曜日と鹿砦社の決別をめぐる事件

7月初旬に週刊金曜日と鹿砦社が決別しておよそ3カ月になる。週刊金曜日に掲載された森奈津子編著『人権と利権』(鹿砦社)の書籍広告に対して、週刊金曜日が差別本のレッテルを張り、今後、鹿砦社の広告を拒否することを告知したことが決別の原因だった。

しかし、この決定の背景にある事情を調査したところ、週刊金曜日に対して、鹿砦社の書籍広告を掲載しないように求める声が、SNSなどで炎上していたことが明らかになった。SNS上の暴言・苦言が週刊金曜日の植村隆社長にプレッシャーを与え、一方的に鹿砦社に決別を宣言したのである。

これら一連の経過は、デジタル鹿砦社通信やメディア黒書が報じてきた。また『紙の爆弾』(10月号)は、筆者が執筆した「『週刊金曜日』書籍広告排除事件にみる『左派』言論の落日」と題する記事を掲載した。さらにインターネット放送局である「別冊! ニューソク通信」が取り上げた。

「別冊! ニューソク通信」の須田慎一郎氏はこの問題に着目した。と、いうのもコラボ問題についての須田氏と森奈津子氏の対談が『人権と利権』に収録されているからだ。その本が「差別本」と烙印されたのだから、ある意味では須田氏も当事者である。

ニューソク通信が横浜副流煙事件の反訴をクローズアップ

横浜副流煙事件を扱った最新の番組である。出演は、キャスターの須田慎一郎さんの他、藤井敦子さんとわたしである。おもに作田学・日本禁煙学会理事長に対する反訴に言及している。いずれも禁煙ファシズムに対する反転攻勢である。作田医師に対して次の係争が進行している。

1,前訴に対する損害賠償(訴権の濫用)裁判

2,損害賠償(名誉毀損)裁判

3,刑事告訴(名誉毀損)

日本禁煙学会の作田理事長を提訴、本人尋問での暴言、訴状を公開、横浜副流煙事件

横浜副流煙事件(反訴)の原告である藤井敦子さんと、支援者の酒井久男さんが、8月31日、日本禁煙学会の作田学理事長に対して165万円の支払を求める裁判を起こした。事件の概略は、次の記事が参考になる。

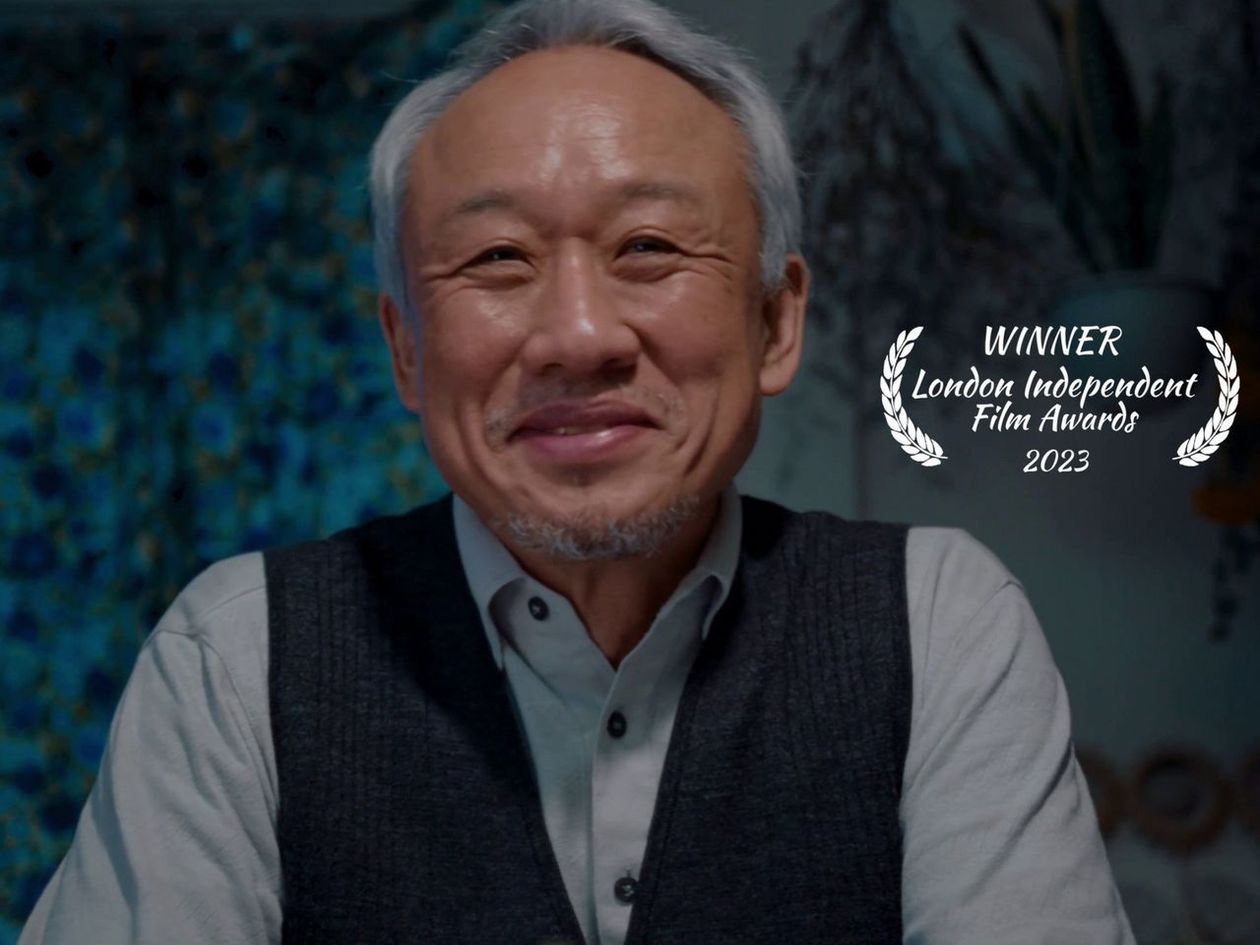

■横浜副流煙裁判を描いた映画『[窓]MADO 』が、ロンドン独立映画賞を受賞

また、訴状は藤井さんが、自身のNoteで公開している。次のURLからアクセスできる。

なお、横浜副流煙事件に材を取った映画「Mado」は、欧州でも話題になりはじめている。先月、ロンドン独立映画賞(London Independent Film Award)の最優秀外国映画賞を受賞したのを皮切りに、佐賀県のボンダンス国際映画祭のファイナリストにも選出された。

日本禁煙学会の作田学理事長を提訴、31日に原告2人が記者会見、過激な市民運動に警鐘

煙草の副流煙による被害をめぐって係争になっている横浜副流煙事件で、当事者の藤井敦子さんと支援者の酒井久男さんが、31日、日本禁煙学会の作田学理事長に対して約150万円の損害賠償を請求する裁判を起こす。提訴に際して、次のスケジュールで記者会見を開く。

日時:8月31日 15時~

場所:東京地方裁判所 司法記者クラブ(2階)

関係資料:当日に参加者に配布予定

【発言者】

藤井敦子(原告)

酒井久男(原告)

石岡淑道(藤井さんを支援する会代表)

黒薮哲哉(ジャーナリスト)

山下幸夫(原告訴訟代理人)

横浜副流煙裁判を描いた映画『[窓]MADO 』が、ロンドン独立映画賞を受賞

映画『[窓]MADO 』が、ロンドン独立映画賞(London Independent Film Award)の最優秀外国映画賞を受賞した。作品は、11月18日から東京渋谷のユーロスペースで2週間に渡って再上映される。

麻王監督は、フェイスブックで、「元々、化学物質過敏症というテーマから、制作開始時点でこの映画はヨーロッパ圏の方にも刺さるんじゃないかと考えていたので、この連絡を頂けて嬉しいです」と、コメントを発表した。

この映画は、デジタル鹿砦社通信でもたびたび取り上げてきた横浜副流煙事件に材を取ったフィクションである。実在する事件と作品との間には、若干の隔たりがあるが、化学物質過敏症をめぐる問題の複雑さをテーマにしているという点では共通している。

事件の発端は、2016年にさかのぼる。横浜市青葉区のマンモス団地で、煙草の副流煙をめぐる隣人トラブルが発生した。

ミュージシャンの藤井将登さんは、同じマンションの上層階に住むA家(夫、妻、娘)の3人から、「あなたの煙草の煙が原因で体調を崩したので禁煙してほしい」と、苦情を言われた。

将登さんは喫煙者だった。1日に2、3本の外国製の煙草を自宅の音楽室で嗜む。しかし、音楽室には防音構造がほどこされ、密封状態になっているので、副流煙が外部へ漏れることはない。

とはいえ、自分に加害者の疑惑がかけられたことに衝撃を受けた。そこで暫くのあいだ禁煙してみた。ところがA家の3人は、なおも同じ苦情を言い続けた。煙草の煙が自宅に入ってくるというのだ。疑いは、煙草を吸わない奥さんと娘さんにも向けられた。将登さんは、A家の苦情にこれ以上は対処しない方針を決めた。副流煙の発生源は自分ではないと確信したからだ。

ところがその後もA家からの苦情は続き、警察まで繰り出す事態となった。2017年になって将登さんは、A家の3人から4518万円の損害賠償を求める裁判を起こされた。裁判が始まると日本禁煙学会の作田学理事長が全面的にA家の支援に乗り出してきた。提訴の根拠になったのも、実は作田医師が交付した「受動喫煙症」の病名を付した診断書だった。

裁判が進むにつれて、恐ろしい事実が浮上してくる。作田医師が作成したA家3人の診断書のうち、娘のものが虚偽診断書であることが分かったのだ。作田医師は、A娘を診察していなかった。診察せずに診断書を交付していたのだ。これは医師法20条違反に該当する。こうした経緯もあり、裁判は将登さんの全面勝訴で終わった。A家の主張は、何ひとつ認められなかったのだ。

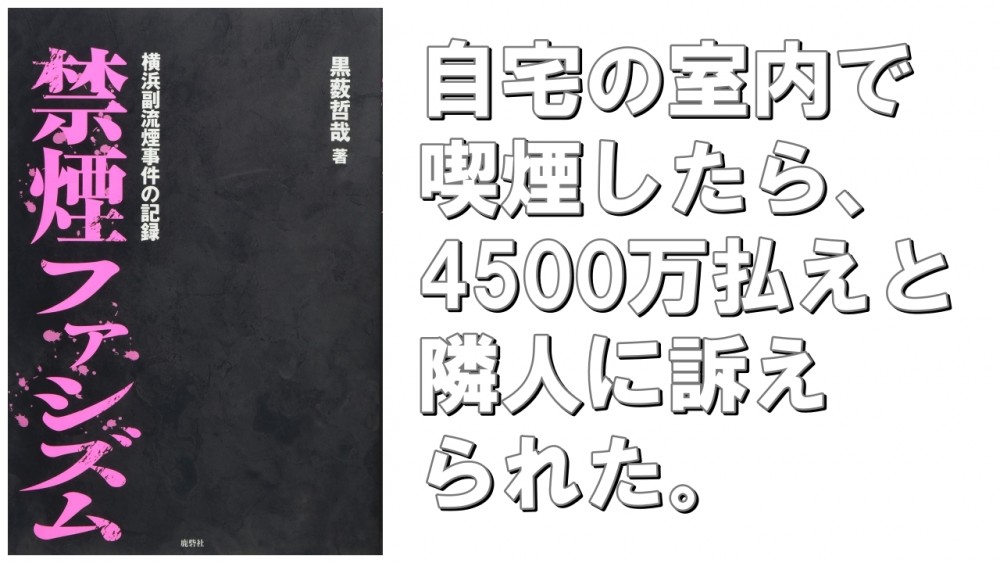

麻王監督が映画化したのはこの段階までである。実際、事件を取材してきたわたしも横浜副流煙裁判は、将登さんの勝訴で終わったと思った。拙著『禁煙ファシズム』(鹿砦社)で、わたしが記録したのもこのステージまでだ。【続きは、デジタル鹿砦社通信】

青葉警察署、日本禁煙学会・作田学医師の取調べ方針を固める、横浜副流煙裁判(裁判)の本人尋問の場で無銭診察を摘示

神奈川県警青葉警察署は3日、日本禁煙学会の作田学医師を名誉毀損罪で取り調べる方針を固めた。作田医師は、今年2月に横浜地裁で行われた横浜副流煙裁判(反訴)の本人尋問の中で、訴外・酒井久男さんの名誉を著しく毀損する証言をした疑いがもたれている。酒井氏らが作田氏の証言を問題視して、青葉署に相談したのを、承諾したかたちとなった。

「受動喫煙症」という病気は公式には存在しない、誤りを認めない毎日新聞の記者

執筆者:藤井敦子

2023年(令和5年)6月17日、毎日新聞の宮城裕也記者は、「『ベランダ喫煙』でトラブル」というタイトルの記事を掲載した。その中で、日本禁煙学会が掲げる受動喫煙症についての記載を無批判に紹介したことに対して、わたしは毎日新聞に意見を送った。

6月30日までに回答を得る予定であったが、30日を過ぎても何も言ってこない。私が送った内容が担当部署にまで上がっていない可能性もある。そこで私は、7月5日、電話で毎日新聞に再度確認を行った。

その結果、担当部署にはきちんとわたしの主旨が伝わっていることをわたしは確認した。また、電話対応に出た担当者も私の意見内容を知っていた。

私は再度、7月7日(金)の夕方5時までに、宮城記者から直接回答するように依頼した。回答がない場は、毎日新聞社としては、受動喫煙症診断書の交付プロセスは何ら問題がないと考えていると理解し、それを前提に今後発信していくとも伝えていた。

7日(金)夕刻5時になっても回答はなかった

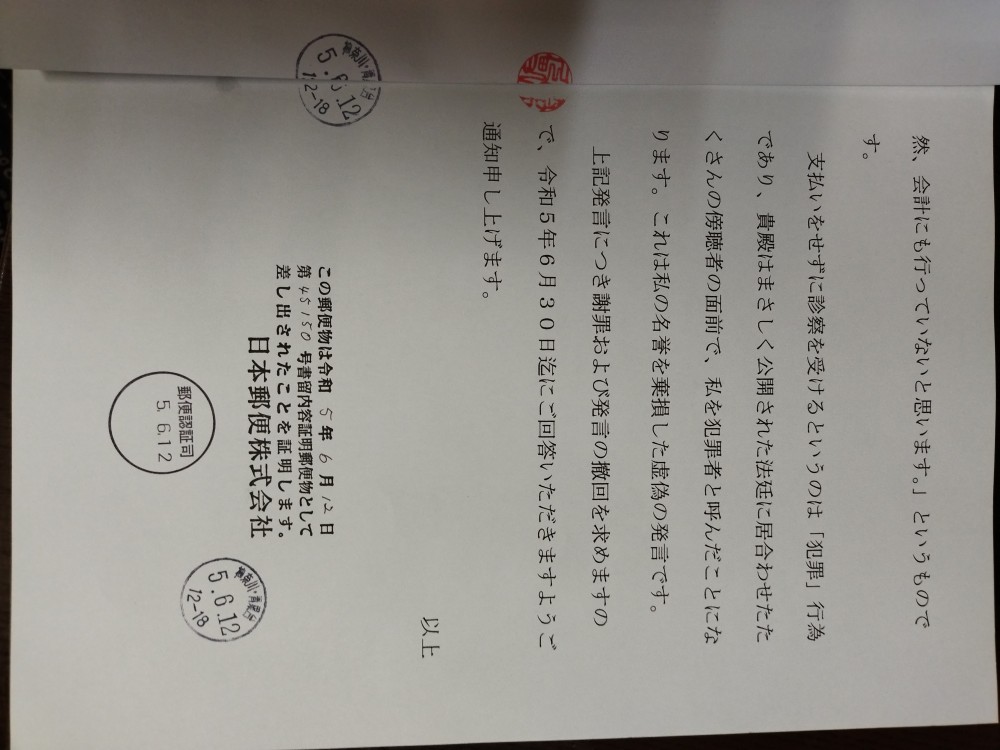

藤井さんの支援者が作田医師に内容証明、「支払いをせずに診察を受けた」は事実無根

横浜副流煙裁判(反訴)で新しい動きがあった。原告である藤井敦子さんの支援者の男性が、2月9日に行われた尋問の中で被告の作田学・日本禁煙学会理事長が行った発言について、名誉毀損に当たるとして発言の撤回と謝罪を求める内容の内容証明郵便を6月12日に送付した。男性は、藤井さんと同じ団地に住み、藤井さんを熱心に支援してきた酒井久男さんである。

既報してきたように横浜副流煙裁判は、煙草の副流煙により健康被害を受けたとして、藤井さんの隣人のAさん一家が藤井さんの夫に対して4518万円の損害賠償を求めた裁判である。1審、2審とも藤井さんの勝訴だった。勝訴を受けて、藤井さん夫妻は、作田医師を刑事告発した。A家のために虚偽の診断書を作成したというのがその理由である。作田医師は、横浜地検へ書類送検されたが、紆余曲折を得た後、不起訴となった。

さらに藤井さん夫妻は、作田医師とA家の3人に対して、約1000万円の損害賠償を求める「反スラップ訴訟」を起こした。この「反スラップ訴訟」で行われた作田医師に対する尋問の中で、作田医師は酒井さんに対する問題発言を行った。

前訴が進行中の2019年の夏、酒井さんと藤井さんは、日本赤十字医療センター(渋谷区広尾)にある作田医師の外来を訪れた。酒井さんは、繊維に対するアレルギー体質があった。そこで藤井さんを伴って作田医師の外来を受診し、診察の様子を確認する計画を立てた。藤井さんは高額訴訟の被害者であるから、作田医師の医療行為の実態を観察したいと考えるのは当然だった。

2人が実行した計画はどこからか、作田医師の耳にも入ったようだ。裁判の尋問の中で、作田医師は弁護士からの質問に答えるかたちで、酒井さんが受診後に病院の会計で診療報酬を払わずに帰宅したと証言した。しかし、これは事実ではなかった。酒井さんが診療報酬を支払ったことは、病院の記録にも残っている。その後、作田医師は日本赤十字医療センターを除籍となったが、医療や経理の記録自体は保存されている。

酒井さんが送付した内容証明の全文は次の通りである。【続きはデジタル鹿砦社通信】

横浜副流煙事件「反訴」、平田晃史裁判官に対する忌避申立で中断

横浜副流煙事件が、原告による忌避(きひ)申立で中断している。忌避申立とは、裁判官が公平中立に裁判を進行させない場合、裁判官の交代を求める法手続きである。

既報してきたように横浜副流煙事件は、煙草の副流煙による健康被害をめぐり、同じマンションに住む住民同士が、横浜地裁を舞台に繰り広げている事件である。発端は2017年11月。Aさん一家(夫、妻、娘)は、下階に住む藤井将登さんに対して、副流煙で健康被害を受けたとして4518万円の支払いを求める裁判を起こした。警察もこの住民トラブルに介入した。

しかし、横浜地裁はAさん一家の訴えを棄却した。Aさん一家の体調不良の原因が、将登さんの煙草の煙に因果するという証拠がないのが棄却理由である。Aさんは東京高裁に控訴したが、高裁も訴えを棄却した。

将登さんと妻の藤井敦子さんは、勝訴が確定した後、Aさん一家と裁判に積極的に関与した日本禁煙学会の作田学理事長に対して、不当な裁判提起により経済的・精神的な苦痛を受けたとして、約1000万円の支払を求める裁判を起こした。俗に言う反スラップ訴訟で、現在、横浜地裁で審理が続いている。

ちなみに将登さんが煙草を吸っていた場所は、自宅の音楽室である。ベランダで煙草を吸っていたわけではない。音楽室は防音のために二重窓になっており、煙は外部へはもれない。しかも、1日の喫煙量は、2、3本程度である。

◆尋問に耐えうる客観的な証拠

この裁判を担当しているのは、平田晃史裁判官である。裁判は順調に進み、2023年2月には、作田医師と藤井敦子さんに対する尋問が行われた。当初、平田裁判官は、A夫も尋問の対象にする予定だった。ところがA夫の代理人である山田義雄弁護士が、A夫の体調不良を理由に尋問の免除を申し出た。

これに対して平田裁判官は、A夫の出廷が困難であることを立証する診断書を提出するように命じた。しかし、山田弁護士は診断書を提出しなかった。その理由を、「車椅子で生活している」とか、「家の中で這うように生活している」などと説明した。医療機関を受診できる状態ではないという。山田弁護士が提出したのは障害者手帳だった。平田裁判官は、事情を理解してA夫を尋問の対象から外した。

そこで藤井敦子さんは、山田弁護士の説明の信ぴょう性を確かめるために、「張込み」を行った。自家用車の中に身を潜めて、A夫を待った。そしてビデオカメラにA夫が歩いている場面を撮影したのである。

古川弁護しは、敦子さんが撮影した動画を平田裁判官に提出して、A夫の尋問を行うように求めた。しかし、平田裁判長は、尋問を実施しなかった。

忌避申立の理由は、平田裁判長がA夫の尋問を行わないという判断をするにあたり、A夫に対して客観的な証拠の提出をあくまでも求め続けなかったことである。尋問を実施しなかったことではない。

忌避申立の理由は次の通りである。

横浜副流煙事件(反訴)、藤井敦子さん支援についての真実と誤解

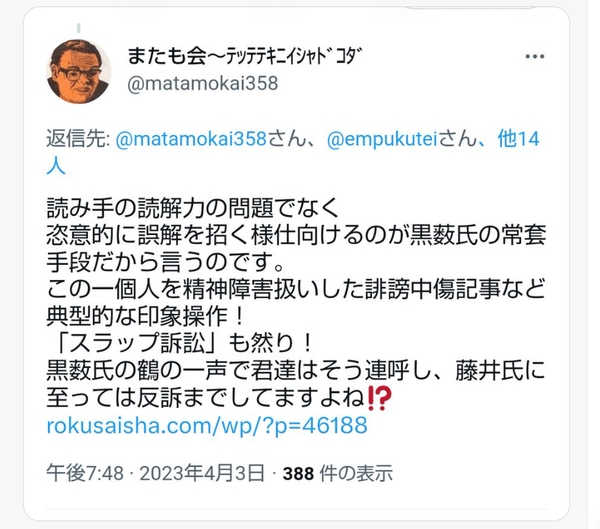

最近、横浜副流煙裁判(反訴)の原告である藤井敦子さんに対すツイッターによる攻撃が許容範囲を越えている。攻撃してくるのは、喫煙撲滅運動を推進している作田学医師や、化学物質過敏症の権威として知られている宮田幹夫医師の患者らである。

作田医師は、藤井さんが起こした裁判の法廷に立たされ、宮田医師は、4月末でみずからが経営してきたそよ風クリニックを閉鎖する。

後者の原因は、宮田医師の医療行為を批判する記事を書いたわたしにあると考えている人もいるようだ。

ツイッターによる攻撃対象は、副次的にわたしや、わたしの記事を掲載してきた鹿砦社にも及んでいる。さらに作田医師や宮田医師の医療を批判している舩越典子医師も攻撃対象になっている。

攻撃に加わっている人物の中には、元毎日新聞の辣腕ジャーナリストも含まれている。この先生は、なぜかわたしと鹿砦社に絡んでくる。

攻撃者らは、連携プレーのようなかたちで次々と攻撃を仕掛けてくる。ネットウヨやカウンター運動の面々によるSNS攻勢を同じパターンである。

これに対して藤井さんは、裁判の支援者などによる加勢を得て応戦している。後に引かない姿勢だ。

わたしはツイッターによる議論には積極的ではないが、コミュニケーションを図るという観点からすれば、まったく無意味なことだとは考えていない。しかし、議論の前提事実が間違ってしまうと、議論そのものが実のないものになってしまう。

◆わたしが藤井さんに行った支援