【書評】ドライサー『アメリカの悲劇』、資本主義社会の実態を克明に描く

商品の溢れたきらびやかな世界に生きる少数の上流階級がある一方、社会の矛盾を背負ってその日ぐらしに明け暮れる下層階級がある。ドライサーの『アメリカの悲劇』は、1930年ごろの米国資本主義の実態を克明に描いている。

この物語の主人公はキリスト教の伝道を仕事とする貧しい一家に育った青年である。といっても、両親は教会から伝道師としての生活を保障されているわけではない。半ばボランティアによる活動で、日本でいえば、新興宗教の熱烈な信者のような存在である。

この伝道師の家に育った主人公は、青年期になると、生活の中でなによりも伝道が最優先される生活に疑問と反発を感じるようになり、おしゃれを楽しんだり、食事をしたり、ガールフレンドとデートするなど資本主義がもたらしてくれる快楽を追い求めるようになる。お金だけが生きる目的となっていく。

本日発売『紙の爆弾』、「山口敬之元TBS記者レイプ疑惑に『不起訴相当』検察審査会の内幕」

本日発売の『紙の爆弾』が、「山口敬之元TBS記者レイプ疑惑に『不起訴相当』検察審査会の内幕」と題する筆者のルポを掲載した。ジャーナリストの伊藤詩織氏が山口氏にレイプされたとして刑事告訴し、最終的に検察審査会が「不起訴相当」の議決を下した事件を中心に、検察や検察審査会の腐敗ぶり、また安倍官邸との癒着ぶりをレポートした内容である。

このうち検察審査会については、過去にPC上の架空の審査員が架空の審査会を開き小沢一郎氏に対して「起訴相当」議決を下していた疑惑などを取りあげた。この事件の疑惑の根拠については、メディア黒書で繰り返し取りあげてきた通りである。また、鳩山一郎検察審査会では、裏金づくりが行われていた。

これら二人の民主党(当時)の政治家は、民主党が政権の座にあった当時、検察審査会の陰謀で下野させられた疑惑があるのだ。そして両人とも、検察審査会の元締めである最高裁事務総局との戦いを放棄した。伊藤詩織さん事件にもおなじ脈絡はないのか?

【書評】『電通 巨大利権』、広告依存型ジャーナリズムの問題点に切り込む

メディアは、ジャーナリズムの取材対象のひとつである。実際、大手の書店へ行くと、「メディア」、「出版」、「放送」などの書棚が設けてある。いずれも人気のある分野とはいえないが。

しかし、その関心が低いメディアという分野は、実はわれわれの日常と極めて近い位置にある。テレビや新聞、それにインターネットなどを通じて、人々は常に新しい情報を求めている。地下鉄の車内で、スマホに夢中になっている人々の光景は、いまや当たり前だ。

が、それにもかかわらずメディアによって、自分の価値観や世界観が影響を受けていることを自覚している人は皆無に近いだろう。その結果、気づかないうちに世論誘導されていたという事態も起こっているのだ。

『電通 巨大利権』(CYZO)の著者・本間龍氏は博報堂で18年間、テレビCMや新聞広告、それにイベントなどPR戦略をコーディネートする営業の仕事を担当した経歴を持つ。これまで、政府の原発推進政策を支持する世論が、実は莫大な量の原発広告により形成されてきた事実や、近い将来に予測される憲法改正国民投票の勝敗が、広告戦略を進めるための資金力の優劣によって決せられる危険性など、同時代の重要な問題を指摘してきた。

本書は、日本のメディアがどのような経営構造の上に成り立ち、それがジャーリズムにどのような負の影響を及ぼしているかをえぐり出している。日本でも世界でもメディアの主要なビジネスモデルは、改めて言うまでもなく、広告収入を財源としたジャーナリズムである。特にテレビ局は、ほぼ全面的にテレビCMに経営を依存している。

その広告収入を確保するためにメディア企業とスポンサー企業の間に入っているのが広告代理店である。その中でも、独占的な地位にあるのが巨大企業・電通である。本書は、その「電通問題」に正面から切り込んでいる。

【書評】 詩織さん事件の元TBS山口敬之氏『総理』に見る政治記者の勘違い、取り違えた「スクープ」の意味

報道を評価する基準は多様だが、究極のところは、報道内容に価値があるかどうかである。厳密に言えば、報道の背景にどのような思想があり、どのような視点があるかである。そのためか、評価には歴史的な時間を要する。客観報道というのはまったくの幻想である。殊更にそれにこだわる必要はない。

山口敬之著『総理』(幻灯舎)は、報道の視点という観点から見ると、一体、何を主張したいのかよく分からない本である。山口氏の経歴は、1966年東京生まれ。慶應大学を卒業してTBSへ入社。後にワシントン支局長。16年には退社してフリージャーナリストになった。準強姦事件(詩織さん事件)を起こしていた疑いが浮上して、一躍、時のひとになったが、不起訴に。

安倍官邸との距離が極めて近いことでも有名だ。同著によると、「初めて安倍氏と会ったのは小泉純一郎内閣の安倍官房副長官、いわゆる『番記者』という立場の時であった」。初対面のときから「ウマが合った」のだという。その後、「時には政策を議論し、時には政局を語り合い、時には山に登ったりゴルフに興じたりした」という。

【書評】『メディアに操作される憲法改正国民投票』、国民投票に介在してくる電通、改憲派が圧倒的に有利に

国際平和協力法(PKO法)が制定・施行され、日本が戦後はじめて、海外へ自衛隊を派遣したのは1992年である。アンゴラとカンボジアへ自衛隊を投入したのである。その時、これが憲法9条「改正」への最初の一里塚であることに気づいた人は、ごく限られていただろう。自衛隊の活動が、選挙監視など武力とは関係ないものに限定されていたからだ。

ところがその後、自衛隊の海外派兵や安全保障に関する法律が次々に制定され、現在では、日米共同作戦を展開できる段階にまで達している。このような体制の維持を支える特定秘密保護法や共謀罪法も制定・施行された。そして今、安倍内閣は、北朝鮮のミサイル・核問題を巧みに利用し、2020年までの改憲を視野に入れて、憲法9条をドブに捨てようとしている。

この25年を振り返ると、自民党は憲法9条の「改正」をゴールとして、日本の軍事大国化を進めてきたとも解釈できる。改めていうまでもなく、改憲の最後の「儀式」は、憲法改正国民投票である。

が、憲法9条の支持は依然として根強い。実際、今年の4月に毎日新聞が実施した世論調査では、憲法9条を「改正すべきだと『思わない』が46%で、『思う』の30%を上回った」。護憲派の人々の間には、国民投票になれば負けないという楽観論も広がっている。しかし、これはとんでもない誤解である。逆に全く勝ち目がないと言っても過言ではない。「無党派層」を世論誘導する恐るべきあるカラクリが隠されているからだ。

本間龍氏の『メディアに操作される憲法改正国民投票』(岩波ブックレット)は、憲法改正国民投票の致命的な欠点を指摘している。欠点とは、投票に先立つ運動期間中に、テレビCMなどのPRに関する規制がほぼ存在しないことである。テレビCMなどを制限なく流すことができる制度になっているのだ。

『ぼくは負けない』刊行から40年、今、日本の教育現場はどうなっているのか?

昨日(6月30)で、筆者(黒薮)の最初の著書、『ぼくは負けない』(民衆社)が刊行されて40年である。初版が1977年6月30日で、再製本されたり、シリーズもので再出版されたりで、結局、25版ぐらい重ねた本である。アマゾンで7980円、または167円で購入できるが、ほとんどの公立図書館にある。ただし、「書庫」に移されている可能性が高い。

この本は、1970年ごろの日本の中学校教育のひどい実態を記録したものである。筆者は、もともと記録する習慣があったので、中学校での3年間の学校生活をかなり詳しく書き残していた。

道徳教育が熱心な学校で、朝礼で呪文を唱える儀式があった。それを弁論大会で批判すると、教師に殴られたり、自宅へ怒鳴りこまれたりといったひどい扱いを受けた。校長からも呼び出されて説教された。これらの実態を克明に記録して残しておいた。

新刊『新聞の凋落と「押し紙」』、新聞ジャーナリズムが無力な背景に、新聞社のビジネスモデルの決定的な失敗が

今週末から来週にかけて筆者(黒薮) の新刊『新聞の凋落と「押し紙」』(花伝社)が全国の書店へ配本される。アマゾンではすでに受け付けが始まっている。

この本では、5つの重要なテーマを扱っている。

①新聞衰退の実態

②広告代理店の負の役割

③「押し紙」問題

④新聞に対する消費税の軽減税率の問題

⑤新聞業界の政界工作

新聞ジャーナリズムが機能しない原因は何かという問題はずいぶん昔から議論されてきた。その大半は、記者個人の責任を問う的はずれなものだった。

「記者としての気概を持てば新聞はよくなる」とか、「勉強不足だ」と言った主観点な批判が目立った。このような批判は、実は1960年代からあった。半世紀にわたり同じ批判と説教が延々と繰り返されてきたのである。しかし、それは誤りだ。

本書では、新聞ジャーナリズムが機能しない原因を、新聞社のビジネスモデルの中に潜む客観的な弱点に求めた。唯物論を基礎にした新聞論である。以下、冒頭の部分を紹介しよう。

書評『世界終末戦争』(バリガス=リョサ著)、ラテンアメリカで内戦が止まなかった理由

ラテンアメリカ文学といえば、日本ではコロンビアのノーベル賞作家、『百年の孤独』(新潮社)の著者、ガルシア=マルケスが最もよく知られてるが、海外では『世界終末戦争』(新潮社)の著者、バリガス=リョサも同様に高い評価を受けている。

ラテンアメリカ文学といえば、日本ではコロンビアのノーベル賞作家、『百年の孤独』(新潮社)の著者、ガルシア=マルケスが最もよく知られてるが、海外では『世界終末戦争』(新潮社)の著者、バリガス=リョサも同様に高い評価を受けている。

この作品を通じて、「権力構造の地図と、個人の抵抗と反抗、そしてその敗北を鮮烈なイメージで描いた」としてバリガス=リョサも、2010年にノーベル文学賞を受賞している。ラテンアメリカで6人目の受賞者である。

前世紀までのラテンアメリカの政治を象徴するキーワードといえば、「軍事政権」である。ラテンアメリカは、軍隊を持たない中米・コスタリカのような例外はあるとはいえ、軍部が強い政治力をもつ地域だった。

原発推進の裏に電通と博報堂、メディアの裏面史『原発プロパガンダ』(岩波新書・本間龍著)

広告代理店の仕事といえば、とかくメーカーが生産する商品のPRというイメージがある。しかし、意外に知られていないもうひとつの一面がある。それは「プロパガンダ」の推進である。

広告代理店の仕事といえば、とかくメーカーが生産する商品のPRというイメージがある。しかし、意外に知られていないもうひとつの一面がある。それは「プロパガンダ」の推進である。

「プロパガンダ」とは端的に言えば、政治的な意図により行われる世論誘導である。たとえばアベノミックスのプロパガンダ。たとえば自衛隊のプロパガンダ。それは忍び寄る影のように巧みに浸透するので、メディアリテラシーの知識がない人びとの意識をいとも簡単に変えてしまう。

本書は、そのタイトルが示すように原発をめぐるプロパガンダがどのように進行してきたかを克明に記録している。大手広告代理店の裏面史である。

念を押すまでもなく、原発プロパガンダの両翼を担ってきたのが電通と博報堂である。

『財界にいがた』が生田暉雄弁護士の講演録を掲載、判決直前に裁判官の交代劇が起こる理由

新潟県の経済誌『財界にいがた』(4月号)が、2月28日に東京で行われたシンポジウム「裁判所は本当に駆け込み寺?」で生田暉雄弁護士(元大阪高裁判事)が行った講演の記録を中心に、参加者の発言を紹介している。タイトルは、「国政を推進する最高裁」。

新潟県の経済誌『財界にいがた』(4月号)が、2月28日に東京で行われたシンポジウム「裁判所は本当に駆け込み寺?」で生田暉雄弁護士(元大阪高裁判事)が行った講演の記録を中心に、参加者の発言を紹介している。タイトルは、「国政を推進する最高裁」。

生田氏は、日本の裁判の実態をせきららに語っている。日本の裁判では、判決の直前になって突然に裁判官の交代劇が起こることがよくあるのだが、その背景には、国政の方向性に逆行する判決を下した場合、裁判官みずからの昇級に影響する事情があるらしい。生田弁護士が言う。

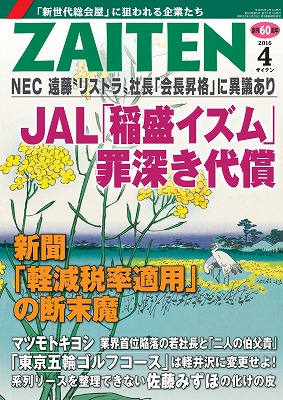

『ZAITEN』が新聞に対する軽減税率問題を特集、「押し紙」問題に切り込む

本日発売の『ZAITEN』(財界展望社)が「新聞『軽減税率適用』の断末魔」と題する特集を組んでいる。わたし(黒薮)も寄稿している。記事のタイトルは、「新聞業界『軽減税率』要求の陰に“押し紙”経営の恥部」。

本日発売の『ZAITEN』(財界展望社)が「新聞『軽減税率適用』の断末魔」と題する特集を組んでいる。わたし(黒薮)も寄稿している。記事のタイトルは、「新聞業界『軽減税率』要求の陰に“押し紙”経営の恥部」。

読者は購読者がいない「押し紙」にも消費税が課せられるメカニズムをご存じだろうか。それにより新聞社がどのような負担を受けるのかを具体的な資料に基づいて分析した内容だ。

新聞ジャーナリズムの衰退が指摘されて久しいが、その根本的な原因は新聞社経営の汚点にある。もっと的確に指摘するならば、「押し紙」を柱に据えた新聞社のビジネスモデルにある。記者の職能が低下したからジャーナリズムが衰退したというような一般論は枝葉末節に過ぎない。

「押し紙」問題を解決しない限り、新聞ジャーナリズムの再生は絶対にありえない。しかし、日本の新聞人はいまだにこの大問題を直視しようとはしない。戦後、戦争犯罪・戦争協力の検証をごまかした先輩らの生きかたをそのまま継承している。

同じ特集で、他に河内孝氏、古川琢也氏らが寄稿している。

小選挙区制の矛盾を客観的に分析、自民党は2012年衆院選で得票数を減らしながら議席だけは175議席増、『安倍政権と日本政治の新段階』(大月書店)

この夏の国政選挙で自民党が大勝するのではないかという予想が広がっている。たとえば、メディア黒書でも既報したように、三重大学の児玉克哉・副学長は、Yahooニュースで自民党が単独過半数を占め、これに公明党とおおさか維新を合わせると、改憲が可能になる3分の2を確保するだろうと予測している。

この夏の国政選挙で自民党が大勝するのではないかという予想が広がっている。たとえば、メディア黒書でも既報したように、三重大学の児玉克哉・副学長は、Yahooニュースで自民党が単独過半数を占め、これに公明党とおおさか維新を合わせると、改憲が可能になる3分の2を確保するだろうと予測している。

■(参考記事)世論誘導の危険、三重大学・児玉克哉副学長による裏付けがない参院選議席獲得の予想

他にも類似した予測を掲載しているメディアは少なくない。つまり大半のメディアが自民党の大勝を想定しているわけだが、これらに共通しているのは裏付けの欠落である。何を根拠に自民党の勝利を予測しているのかがよく分からない。