公取委が「押し紙」に関する公文書を黒塗り、情報公開請求で新聞協会との談合疑惑が浮上、迷宮の中、新聞特殊指定を骨抜きにした理由

公正取引委員会は、6月27日付で、筆者に対して行政文書開示決定通知書を送付した。この文書は、筆者が公正取引委員会に申し立てた情報公開請求に対する通知である。これを根拠として筆者は、開示された文書を入手したが、公取委は、解読を困難にするために肝心な分部を黒く塗りつぶしていた。(全文は、文末からダウンロード可)

公正取引委員会に対して筆者が、「押し紙」に関連した文書の情報公開請求を申し立てたのは、今年の4月21日である。請求内容は次の通りだ。

『1998年(平成9年)1月に公正取引委員会が下した(株)北國新聞社に対する「押し紙」の排除勧告の後、1999年(平成11年)8月に公正取引委員会が新聞特殊指定を改訂して、従来の「注文部数」を「注文した部数」に変更(「新聞業における特定の不公正な取引方法」の箇所)するまでの期間に、公取委と新聞公正取引協議会の間で行われた話し合いの全記録。』

請求内容を説明する前に、情報公開請求に至る経緯を説明しておこう。

◆北國新聞社に対する「押し紙」の排除勧告

1998年1月、公正取引委員会は、石川県の北國新聞社に対して「押し紙」の排除勧告を行った。勧告の内容は、同社が新聞の公称部数を30万部にかさ上げすることを計画して、3万部を新たに増刷し、県下の新聞販売店にノルマとして割り当てたことを前提事実として、過剰になった部数の排除を勧告したものである。

新聞特殊指定(1964年改定)は、次の行為を「押し紙」と規定して、禁止している。

『新聞の発行を業とする者が,新聞の販売を業とする者に対し,その注文部数をこえて,新聞を供給すること。』

なお、ここから先が重要なのだが、新聞特殊指定が定義している「注文部数」とは、必ずしも新聞の発注伝票に記入された注文部数を意味するわけではない。そうではなくて、新聞の実配部数に2%の予備紙を加えた部数を新聞販売店にとって真に必要な部数とみなし、それを注文部数と定義している。従って、それを超える部数は、たとえ発注伝票に印字されていても、「押し紙」に該当する。

たとえば実配部数が1000部の場合、予備紙はその2%に当たる20部である。従って、注文部数は1020部になる。1020部を超えた部数は、極めて特殊な例外を除いて「押し紙」である。たとえ新聞の発注伝票に、2000部と印字されていても、注文部数は1020部であり、それを超える880部は「押し紙」である。

ちなみにこのような「注文部数」の特殊な定義は、特殊指定が施行された際に作成された特殊指定の運用細則に明記されている。

※ただしこの排除勧告では、なぜか改定前の古い新聞特殊指定を根拠として採用した節がみうけられる。単なる勘違いなのか、なにか意図的なものがあるのかは分からない。

公取委は、北國新聞社に対して排除勧告を行なった際に、日本新聞協会に対しても、同じような事例が他の新聞社においても確認できる旨の申し入れを行った。これを受けて、公取委と日本新聞協会は、問題解決に向けた協議を重ねていくことになる。

ちなみに「押し紙」問題を公取委が問題視したのは、新聞史上で初めてことである。実際には1970年ごろから水面下で問題になっていたのだが。

◆1999年の新聞特殊指定改定で何が行われたのか?

ところが不思議なことに、2年近くに及ぶ話し合いや検討を重ねた後に公正取引委員会が公表した1999年の改定新聞特殊指定は、以前よりも「押し紙」政策を徹底しやすいものになっていた。「押し紙」政策をビジネスモデルの中に組み込んできた新聞社にとっては、歓迎すべき内容に「改定」されたのだ。新聞特殊指定の改定により、ほとんど自由自在に、しかも合法的に新聞部数のノルマを販売店に押し付けることが可能になったのである。

実際、その後、「押し紙」裁判が続発して、搬入部数に対する「押し紙」の割合が、40%、あるいは50%といった事例が次々に現れた。しかも、ほとんどの「押し紙」裁判で、裁判所は新聞社を勝訴させてきた。公取委が1964年の新聞特殊指定の中で打ち出した「押し紙」の定義を変更したことがその要因である。

公取委が、具体的に何をどう変更したのかを検証してみよう。次に示すのは、改定前と改定後の文面である。読者は、赤字と青字で表示した用語に注視してほしい。

【改定前1964年】新聞の発行を業とする者が,新聞の販売を業とする者に対し,その注文部数をこえて,新聞を供給すること。

【改定後1999年】販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること(販売業者からの減紙の申出に応じない方法による場合を含む)。

既に説明したように、改定前の1964年の新聞特殊指定で使われている「注文部数」という用語には特殊な意味が持たせてある。実配部数に2%の予備紙を加えたものが注文部数であって、「その注文部数をこえて,新聞を供給する」行為は、「押し紙」に該当する。注文部数という用語を文字通りに解釈せず、特殊な意味を持たせることで、「押し紙」を合法的に取り締まる条件を整備していたのである。

ところが改定後の1999年の特殊指定で、公取委は、注文部数という用語を廃止して、「注文した部数」に変更した。「注文した部数」の定義については、それを示す運用細則などの公文書は見当たらないが、最近の「押し紙」裁判の中で、裁判所が重ね重ね、文字どうりに新聞の発注伝票の中に記されている数字を意味するという見解を示している。1964年の新聞特殊指定の施行から、1999年の特殊指定改定までの期間に採用されてきた「実配部数+予備紙2%」を注文部数とみなす解釈を採用しなくなったのである。言葉を代えると、新聞特殊指定を有名無実としたのでる。

従って、たとえば実配部数が1000部の販売店が、新聞社から、新聞の発注伝票に1500部と記入するように「指導」されていても、過剰になった500部は、「押し紙」の定義に入らなくなったのである。さらに、従来「押し紙」と呼んでいた部数を、予備紙と呼ぶようになった。こうして新聞のノルマ部数が正当化されるようになったのだ。

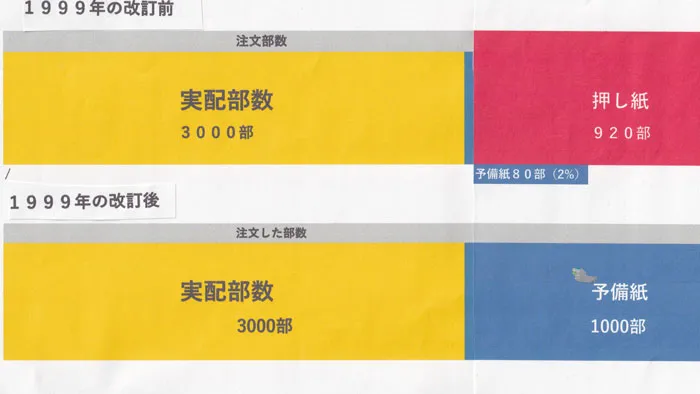

次の図は、4000部の新聞を扱う販売店を例に、「押し紙」の定義の変更を例証したものである。

◆公取委と日本新聞協会の協議、業界紙が繰り返し報道

北國新聞社の「押し紙」問題で、公取委と日本新聞協会が約2年にわたって協議を重ねていながら、最終的に新聞特殊指定を骨抜きにして、「押し紙」を容認する法的な根拠を準備したのである。そのための工作が行われていた強い可能性が、はからずも「押し紙」裁判の審理の中で、浮上したのである。

そこで筆者は、公取委が北國新聞社に対して「押し紙」の排除勧告を行った後、1999年に新聞特殊指定を改定するまでの約2年間に、公取委と日本新聞協会がどのような協議をしたのかを調査する必要性を感じ、「公取委と新聞公正取引協議会の間で行われた話し合いの全記録」の開示を求めたのである。

ところが6月27日に開示が通知された公文書は、1998年(平成10年)3月3日付けの「新聞業の景品規制の見直しについて」と題する1件だけだった。しかも、公取委は、開示文書のほとんどを黒塗りにして解読を困難にしており、新聞特殊指定を骨抜きにした経緯が、まったく読み取れない。

さらに存在する関連文書が1件というもの不自然だ。他にも多数の文書が存在する可能性がある。と、いうのも『新聞ノ新聞』などの業界紙に、両者が新聞特殊指定の改定について、何度も話し合いを重ねたことが記録して残っているからだ。

なお、当時の日本新聞協会会長は渡辺恒雄氏で、公正取引委員会・委員長は根来泰周氏である。渡辺氏は、当時、「読売1000万部」を達成して、マスコミ界はいうまでもなく、プロ野球界にも大きな影響力を誇っていた。根来氏は退任後、なぜか日本野球機構のコミッショナーに就任している。

◆毎日新聞、試算で年間259億円の「押し紙」収入

最後に「押し紙」がいかに莫大な利益を生むかを示す試算を示そう。

試算に使用するのは、毎日新聞社の内部資料「朝刊 発証数の推移」である。この資料によると2002年10月の段階で、新聞販売店に搬入される毎日新聞の部数は約395万部である。これに対して発証数(読者に対して発行される領収書の数)は、251万部である。差異の144万部が「押し紙」である。

かりにこの144万部の「押し紙」が排除されたら毎日新聞は、どの程度の減収になるのかを試算してみよう。大変な額になる。

事前に明確にしておかなければならない試算の条件は、「押し紙」144万部の内訳である。つまり144万部のうち何部が「朝・夕セット版」で、何部が「朝刊だけ」なのかを把握する必要がある。と、いうのも両者の購読料が異なっているからだ。

残念ながら「朝刊 発証数の推移」に示されたデータには、「朝・夕セット版」と「朝刊だけ」の区別がない。そこで試算の誇張を避けるために、144万部がすべて「朝刊だけ」という前提で計算する。より安い価格を試算の数字として採用する。

「朝刊だけ」の購読料は、ひと月3007円である。その50%にあたる1503円が原価という前提にするが、便宜上、端数にして1500円とする。新聞1部の卸価格が1500円として、これに144万部の「押し紙」部数を掛けると、「押し紙」によるひと月の販売収入が試算できる。

1500円×144万部=21億6000万円(月額)

これを1年に換算すれば、1ヶ月分の収益の12倍であるから、

21億6000万円×12ヶ月=259億2000万円

と、なる。

毎日新聞社は、「押し紙」政策により莫大は販売収入を得ているのである。他の「押し紙」政策を導入している新聞社においても、同じ構図になっている。

これでは公権力が「押し紙」の汚点を把握した段階で、メディアコントロールの温床になりかねない。日本の新聞ジャーナリズムが機能しない理由にほかならない。貴社の職能や職業意識とは、別の客観的な問題があるのだ。