カウンター運動のメンバーによるM君暴行事件、大阪高裁の控訴審判決、事実認定に一定の前進も、「殴った」という表現を事実摘示と認定した判決の誤り

大阪高裁は、7月27日、鹿砦社の出版物により名誉を毀損されたとして李信恵氏が起こした裁判の控訴審判決を言い渡した。清水響裁判長は、鹿砦社に対して110万円の支払いとネット上の記事の削除を命じた。李氏が請求していた4冊の単行本の頒布販売(はんぷはんばい)の禁止については認めなかった。

賠償額は1審の165万円から、50万円減額されたことになる。判決そのものは、1審の方向性を追認したものだったが、新たな事実認定が加わった。

以下、わたしの個人的な見解である。

結論を先に言えば、高裁判決は1審判決(池上尚子裁判長)に比べてはるかにましだが、肝心な部分ではやはり間違っている。木を見て森をみない論理が垣間見える。

◆カウンター運動が起こしたM君暴行事件とは

この裁判は、2014年12月16日の深夜から17日にかけて、カウンター運動(民族差別に反対する運動) のメンバーが、大阪市北区の酒場で、同志である大学院生のM君に暴行を加え、鼻骨骨折や顔面打撲など瀕死の重傷を負わせた事件に端を発する。現場には、カウンター運動の騎士でジャーナリストの李信恵氏がいあわせた。

ところが当時、東京・永田町でヘイトスピーチ規制法の成立が秒読み段階に入っていたことなどもあって、事件を「なかったことにする」力が働いた。たとえば『ヘイトスピーチとは何か』(岩波新書)の著者・師岡康子弁護士は、M君による加害者らに対する刑事告訴を思いとどまらせるように働きかけるメールを運動関係者に送付した。その他、多くの「知識人」も、事件を隠蔽する方向で歩調をそろえた。『週刊実話』を除いて、マスコミは沈黙したのである。

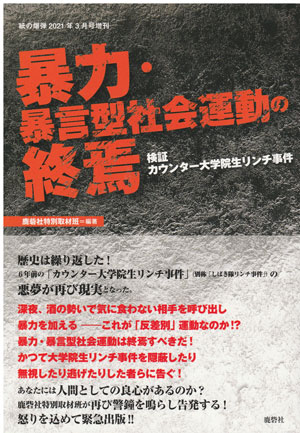

こうした状況の下で、行き場を失ったM君は、知人の支援を得て、この事件を鹿砦社に持ち込んだ。鹿砦社は、田所敏夫氏をキャップとする取材班を立ち上げ、M君の告発の裏付けを取る作業に着手した。そして調査を踏まえたうえで、事件をジャーナリズムの土俵のあげたのである。またM君がカウンター運動のメンバーに対して起こした損害賠償裁判(地裁、高裁ともM君の勝訴)の支援を決めた。

なお、M君は刑事告訴もしていた。しかし、民事裁判においても、刑事告訴においても、李氏が責任を問われることはなかった。一部のメンバーについては、金銭支払いを命じられた。

この裁判は、鹿砦社による記事と4冊の単行本(『ヘイトと暴力の連鎖』など)に対するものである。これらの出版物で名誉を毀損されたとして、李氏は、記事の削除と単行本の頒布販売禁止、それに550万円の損害賠償を請求した。

裁判の大きな争点は2点あった。この点に言及する前に、事件の経緯を簡単に説明しておこう。

2014年12月16日、M君は、深夜にカウンター運動の「同志」らがいる酒場へ足を運んだ。組織内の金銭問題にからんでリーダーに不正疑惑をかけたことを謝罪するのが目的だった。M君が酒場に足を踏み入れたとたんに、李氏が過剰な反応を起こした。「原告が本件店舗に入店したMに詰め寄った際に、B、A、及びD(注:いずれも男性)が原告を制止させた」(1審判決、8P、原告の主張)のである。

鹿砦社は、M君の告発と関係者への取材に基づき、その時の李氏の過剰反応について、「殴った」と報じた。これに対して李氏の側は、単にM君に詰め寄って襟首を掴んだだけで殴ってはいないと反論した。

つまり裁判所は、「殴った」とする鹿砦社報道が、事実かどうかを重要な争点としたのである。1審も2審も李氏の主張に軍配をあげた。「殴った」とする被害者M君と鹿砦社の見解は、李氏の名誉を毀損したと判断したのである。

M君が酒場に到着した後、しばらくしてカウンター運動のメンバーのひとりAが大暴れする。酒場の外へM君を連れだして、40分に渡りM君に殴る蹴るの暴行を加えたのだ。その後、カウンター運動の一行は、M君を放置して酒場を後にした。

これら一連の経緯と人間関係を検証する中で、鹿砦社は、この暴行事件には、共謀性があるとも報じた。裁判所は、この点ももうひとつの重要な争点にしたのである。

裁判の争点をまとめると次のようになる。

①李氏がM君を「殴った」とする鹿砦社報道は正しいか。

②Aが起こした暴行事件に共謀性があったかどうか。

◆飲酒を続け、最後は・・・

第1審(大阪地裁)も第2審(大阪高裁)も、判決の方向性は同じである。李氏がM君を殴った事実はなく、共謀性も認められないというものだった。ただ、高裁の判決は、事件当日の李氏の言動をより詳細に認定している。「殴った」とする鹿砦社報道は事実ではないとしながらも、はからずもこの事件の性質を浮彫にした。どのような状況の下で、Aが暴行に及んだのかが、事実に即して司法認定されたのである。

たとえば次の新しい事実認定である。

【引用】被控訴人(注:李氏)は、Mが本件店舗に到着した際、最初にその胸倉を掴み、AとMが本件店舗の外に出た後、聞こえてきた物音から喧嘩になっている可能性を認識しながら、飲酒を続け、本件店舗に戻ってきたMがAからの暴行を受けて相当程度負傷していることを確認した後、「殺されるなら入ったらいいんちゃう。」と述べただけで、警察への通報や医者への連絡等をしないまま、最後は負傷しているMを放置して立ち去ったことが認められる。

この間、BやCはAに対し暴力を振るわないよう求める発言をしているが、被控訴人が暴力を否定するような発言をしたことは一度もなく、被控訴人は遅くともMが本件店舗内に戻った時点では、MがAから暴行を受けた事実を認識していながら、殺されなければよいという態度を示しただけで、本件店舗外に出てAの暴行を制止し、又は他人に依頼して制止させようとすることもなく、本件店舗内で飲食を続けていた。

このような被控訴人の言動は、当時、被控訴人が金による暴行を容認していたことを推認させるものであるということができる。(略)(控訴審判決、7P、裁判所の判断)

さらに高裁は、李氏による次の言動も新たに認定している。

【引用】被控訴人は、Cと話をしていたが、カウンター席の奥でAとMが立ち上がり言い争いになり、Bが間に入って止めたことや、AとMが本件店舗から出て行くことを見ていた。被控訴人は本件店舗内に残ったBに対して「ぼんちゃんは座って」などと声をかけていた。(控訴審判決、5P、裁判所の判断)

BはAによる暴行を止めようとしていたのである。そのBの行動を李氏が制止したことが、控訴審判決で新たに認定されたのだ。

さらにAによる暴行の後、店舗を立ち去る場面に関して、控訴審判決は新しい認定を行った。1審判決では、李氏、C、それにDの3人が、AとBに「帰るで」と声をかけたと認定していたが、高裁判決はそれを取り消し、李氏が「帰るで」と声をかけたと認定した。次のくだりである。

【引用】被控訴人(注:李氏)が、AとBに対し、「帰るで」と告げて、C及びDと共に、負傷しているMの側を通り過ぎて・・・(控訴審判決、5P、裁判所の判断)

李氏がカウンター運動のリーダーであったことが推測できる。

これらの認定を踏まえて、大阪高裁は賠償額を50万円減額した。その理由を次のように控訴審判決の中で集約した。

これらの認定を踏まえて、大阪高裁は賠償額を50万円減額した。その理由を次のように控訴審判決の中で集約した。

【引用】被控訴人(注:李氏)は、本件傷害事件と全く関係がなかったのに控訴人により一方的に虚偽の事実をねつ造されたわけではなく、むしろ、前記認定した事実からは、被控訴人は、本件傷害事件の当日、本件店舗において、最初にMに対し胸倉を掴む暴行を加えた上、その後、仲間であるAがMに暴行を加えている事実を認識していながら、これを制止することもなく飲酒を続け、最後は、負傷したMの側を通り過ぎながら、その状態を気遣うこともなく放置して立ち去ったことが認められる。

本件において控訴人の被控訴人に対する名誉毀損の不法行為が成立するのは、被控訴人による暴行が胸倉を掴んだだけでMの顔面を殴打する態様のものではなかったこと、また、法的には暴行を共謀した事実までは認められないということによるものにすぎず、本件傷害事件当日における被控訴人の言動自体は、社会通念上、被控訴人が日頃から人権尊重を標榜していながら、AによるMに対する暴行については、これを容認していたという道徳的批判を免れない性質のものである。(控訴審判決、10P、裁判所の判断)

◆「殴った」という表現はレトリックで事実摘示ではない

しかし、控訴審判決には根本的な問題がある。それは、鹿砦社が使った(李氏がM君を)「殴った」という表現を事実の摘示と認定した裁判所の判断である。

報道の中で使われた李氏がM君を「殴った」という表現は、全体の文脈の中で読み解けば一種の文章修飾上のレトリックなのである。これについては丸谷才一氏が『文章読本』(中公文庫)の第9章、「文体とレトリック」(281ページ)の章で、大岡昇平氏の『野火』にある「(男は、銃弾を避けるために砂の上を、)S字を描いて駆けていた」という表現を引用して、詳しく説明している。

実際に人間がS字を描いて駆けることはありえないが、「大岡はごくあっさりと、引用文のやうに書いたのである」(丸谷氏)。以下、肝心な部分を引いておこう。

その書き方は虚偽でもなければ誇張でもない。彼は乱雑な現実を整理し、方向づけ、秩序づけたのである。もし彼がそうしてくれなかったら、われわれは世界を手に入れるのにひとく手間取り、その輪郭と色彩はぼやけて何が何だか判らず、つまり、現実と対面することはできなかつたろう。文章とは、混沌たる現実に迷ひながらであろうとも、しかしそれを、その混迷をさをも鮮明なかたちで提出するものなのである。

鹿砦社が使った「殴った」という表現も、「S字を描いて駆け」るとまったく同じ類型のレトリックなのである。加害者がボクサーであれば別として、女性の李氏であれば、一般読者が普通の読み方をしたとき、李氏の拳がM君の顔面にヒットしてダメージを与えたか否かを問題にするわけではない。M君に対する敵意の程度を読み取るのである。

そもそも鹿砦社は、李氏の攻撃が殴打だったのか、それとも平手打ちだったのか、さらには単に襟を掴んだだけなのかといった枝葉末節こだわっていたわけではない。李氏のM君に対する敵意の程を問題にしたのである。

この点で1審判決も控訴審判決も審理の方向性が根本的に間違っている。枝葉末節の部分で控訴審判決が、より正確に詳細な事実認定をしたことは評価できるとしても、最も肝心な「殴った」の解釈が間違っているのだ。木を見て森をみない論理が垣間見える。

マスコミ関係者も学者も評論家も、この事件にかかわることを避けた。だれもM君に救済の手を差しのべようとはしなかったのだ。重大な事件を見て見ぬふりをしたのである。

そんな時、、鹿砦社がM君の告発に耳を傾け、関係者を取材し、事件をジャーナリズムの土俵にあげたのだ。M君は、殴られたと感じたのである。肉体的にも、精神的にも。それが被害者に寄り添った報道ではないだろうか。